西田宗千佳のイマトミライ

第292回

変わり始めた「携帯料金プラン」 通信で差別化するauと各社戦略の狙い

2025年5月12日 08:20

ゴールデンウィークが明けて、携帯電話事業各社が相次いで大きな発表を行なった。

KDDIは料金プランの改定を発表し、ソフトバンクとNTTは決算会見の中で今後の方針を打ち出した。

ゴールデンウィーク前にはNTTドコモの料金改定もあったし、楽天モバイルの「最強衛星サービス」も発表された。

大手4社に共通していたのは、「付加価値をどうつけるのか」ということに対する考え方だ。中でも注目が集まるのは、「衛星への対応」かもしれない。

今回は「大手携帯電話事業者における付加価値」を軸に、今後を予想してみよう。

「通信」で差別化するKDDI

KDDIの発表は、先に行なわれたNTTドコモの発表とはかなり趣が異なっていた。具体的には「NTTドコモの方向性とは異なる形に整理された発表」というべきだろうか。

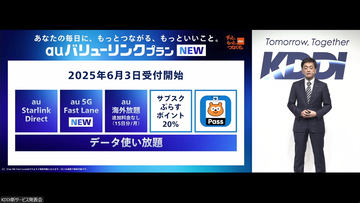

今回のKDDIの発表、特にau向けのプランについては、以下の画像を見るのが一番わかりやすい。

KDDIはau向けに、通信の付加価値として3つの要素を用意した。そして、ポイント還元のような「金融」要素、映像などのサブスクリプションをお得にする「エンタメ」要素をオプションの形で配置し、通信以外を「利用者が選ぶ要素」とした。

NTTドコモは先日発表した「ドコモ MAX」で、DAZNをはじめとしたエンタメ要素をバンドルしている。これはこれで価値がある一方で、不要な層はahamoのようなシンプルなプランで……ということなのかもしれない。

KDDIはドコモの方向性をかなり意識してプレゼンテーションを組み立てていたし、同様に、衛星との直接通信を2026年第4四半期から開始すると発表した楽天モバイルも意識していた。「1年、2年後ではなく、今すぐご提供したい」(KDDI・松田浩路社長)という言葉からも、その点は明白だ。通信速度などに差が出る可能性はあるが、そこはStarlinkとASTスペースモバイルの競争、という話でもある。

auを使っていればエリアが今すぐ広がるし緊急時の対応にもなる……というアピールをしたいわけだ。

つまり、auをトップブランドとし、その差別化はあくまで「まず通信」。UQ mobileやpovoとの違いを通信サービスでも出し、さらに付加サービスでも切り分ける、という方針をとっている、ということになる。

KDDIの「5G Fast Lane」とは

KDDIの通信での差別化とは主に3つ。

1つは衛星とスマホとの直接通信である「au Starlink Direct」。2つ目は、定額海外ローミングである「au海外放題」の15日分/月(地域による価格差や予約によって利用期間は変化)。これらはすでにあるものなので、詳細の解説は省く。

もうひとつ、新しい要素として投入されるのが「au 5G Fast Lane」。該当する契約が行なわれている端末について、5G接続でのデータ通信に「優先権」を設定、通信速度の安定を目指すものだ。

KDDIの実証実験では、山手線内で1.8倍、大阪万博会場で2.2倍のスループットが出たという。

ただこれは、5GのSA(スタンドアローン方式)で採用されている「ネットワークスライシング」を使ったものではない。あくまで通信設定的に優先権を設定するもので、「確実に一定以下の遅延、一定の速度」を保証するものではない。一方で5Gのエリアであれば速度向上が期待できし、使う側も意識する必要はなく、契約者には常に有効だ。

従来、プレミアムプランといえば、いわゆる「ギガの量」で差別化していた。それは今後も重要だろう。

他方で、それだけでは結局「通信量が少ない人は安価なプランで」という話になってしまう。

通信量以外の差別化方法として、「エンタメ」「ポイント還元」などのバンドルがあったわけだが、それも皆が求めるわけではない。

そこで「快適さ」「いざという時の安心」をセットにするのはわかりやすい。そうやって付加価値の高いauへと顧客を誘導するのが、現在のKDDIの戦略……ということなのだろう。

一方、5GでのFast Laneのようなやり方には批判もある。

ソフトバンクの宮川潤一社長は、5月8日の決算説明の中で「いらないものがついてきて値上がりしたという構造だったり、優先接続ができるからと言いながら他のお客さんが犠牲になる構造をつけた形での値上げだとしたら、お互いにWin-Winと言えないのでは」と、ドコモ MAX(のDAZNバンドル)やau Fast Laneの方針を意識したコメントもしている。

KDDIは「Fast Laneを使っていない顧客への影響は少ない」としているが、考え方は各社異なる……ということなのだろう。

衛星サービスは2026年に出揃い

もう一つ、KDDIの発表した面白い施策がある。それは、povo・UQ mobile契約者や他社の契約者向けに、「au Starlink Direct」専用の通信プランを提供する、という点だ。

これは実質的に「4Gのみで、auで毎月1GB使えるデータ通信プラン」と言っていい。このSIMカード(もしくはeSIM)が入っていると、こちらを介してau Starlink Directが使えるようになる。

特定の期間だけStarlinkが使える仕組みがあっても良さそうに思えたが、「(Starlinkを)つけ忘れることを防ぐため」(KDDI・松田社長)に月額制にしているようだ。

SIMカードを店頭などで販売する予定もあり、KDDIとしてはかなり力を入れてプロモーションしていくのだろう。

au Starlink Directは、ゴールデンウィークの間に4万の利用があったといい、その可能性をKDDIは大きくアピールする。「いざという時」「旅行時の対策」としてau Starlink Directを導入してもらい、それがauのサービスへの入り口になれば……と考えているのかもしれない。

KDDI・楽天の両社が「スマホと衛星の直接通信」をアピールした結果、注目度は急速に高まっている。

ただ現実問題として、衛星との直接通信が日常的な通信になるとは考えづらい。コスト的にも用途的にも、まずは「緊急通報」が大きな要素となる。現状、iPhoneでは衛星経由での緊急SOSが可能になっているが、それ以外のデバイスでも使える方が望ましい。

衛星だけでなく、高高度通信プラットフォーム「HAPS」も、緊急時を含めた安定した通信ネットワークの構築に有用だ。

ソフトバンクもNTTも、衛星に加えこれらの領域に積極的だ。

ソフトバンク・宮川社長はHAPSの導入について、「国土交通省と協議中であり、話がつき次第会見を開きたい」と、実現が間近であることを明らかにした。

また同時に、衛星とスマホの直接通信についても「技術的な検討はすでに終わっており、来年(2026年)に自社サービスとして提供する予定」ともコメントした。

NTTも、NTTドコモ・前田義晃社長が決算会見の中で、「2026年夏」と明言した。

すなわち、2026年中には、大手4社が同様にサービスを提供することになるわけだ。

この背景には、StarklinkやASTスペースモバイルを含め、複数の企業が「スマホ向けの直接通信」をサービス化していくことがある。日本だけでなく、世界中で衛星通信サービスが増えていくことになっている。

ソフトバンクやNTTドコモがどの企業をパートナーとするかは、現状公開されていない。だが各社は、当然そういうビジネス状況を把握しており、「大手には必須のサービス」として取り組み始めている、ということなのだろう。

ただし、課題は「価格」。コストがかかるし、当面は大量の通信を求められるものではない。それをどういう付加価値として提供するのだろうか。

そういう意味で、KDDIが「上位サービスの付加価値」「それ以外にはオプションとして通信プラン自体を提供」という方針を打ち出したことが、他社にどのような影響を与えるかが気になる。

通信料金値上げにある背景とは

現在、通信各社は「いかに価格を上げるか」を考えている。

消費者からみれば「また値上げか」と思われそうだが、通信費はここ数年下がる傾向にあった。電力や機材コストの上昇を考えると、相当に厳しいことである。ある意味、政府側からの圧力による「官製値下げ」なのだが、政治的圧力の低下により、大手のうちNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクは「価格を上げる」方向に向かいそうだ。

NTTドコモは価格改定で実質的値上げに踏み切った。その上で、長期契約者・光回線利用者・家族での契約といった「ドコモ経済圏にいる顧客」への優遇を強くする。

NTTドコモ・前田社長は「90%のユーザーには何らかの割引が適用されている」と語っているし、ドコモ MAXでは長期契約優遇を強化した。

その上で「古い料金プランがたくさん残っており、コストがかかっている。いずれ見直していきたい」(NTTドコモ・前田社長)とも語っている。極端にデータ容量の少ないプランや今の経営方針にフィットしないものを減らしていき、その上で「新規顧客+長期顧客」双方を満足させたい、ということなのだろう。

短期にMNPを繰り返す顧客による単純な契約増には興味はなさそうだ。

KDDIのプランを考えると、UQ mobileが2プランにシンプル化されたのが大きい。データ通信量を増やしての値上げとなるが、これも致し方ない。

ソフトバンクはまだ料金プランを発表していないものの、「インフレが進むなか、通信料金の据え置きには限界がある」と、今後は値上げの方向であることを明言した。通信インフラへの投資が大きくなっている以上、質を維持するには値上げは必要になる。

「大手は通信費以外にいらないものをつけすぎる」という批判がある。それもよくわかるが、一方、特に2020年以降は、政府側からの値下げ圧力の前で、「通信費そのもので利益を得られないならどうやって収益を確保するのか」という選択を迫られていたところはある。

契約事務やわかりにくさの問題はいまだ残るが、「通信品質が良く、快適な国」であることを維持するなら、ここからの値上げ基調も致し方ない。

他方、大手3社の値上げは、楽天モバイルやMVNOにとっては「差別化のチャンス」でもある。

大手がサブプランで価格を下げてしまったことは、MVNOにとっては圧迫だった。大手が「付加価値をセットにした値上げ」に進むなら、MVNOは「価格やシンプルさを差別化要因にする」、本来の差別化を進めやすくもなる。

そうやって自由に競争できる環境になることが、市場にとってはプラスであるはずだ。