鈴木淳也のPay Attention

第249回

iPhoneのマイナンバーカード搭載で起こる変化

2025年7月1日 08:20

既報の通り、iPhoneへのマイナンバーカード機能搭載がスタートした。iPhone XS以降の機種でiOS 18.5以降を導入しているデバイスであれば、手持ちのマイナンバーカードを導入して対面ならびにオンラインでの認証やマイナポータルへのTouch IDまたはFace IDを利用した4桁のパスワードと物理カードなしでのログインが可能となる。

マイナンバーカードのスマートフォンへの機能搭載は、今回のサービス開始をもって一定のマイルストーンを達成したことになる。

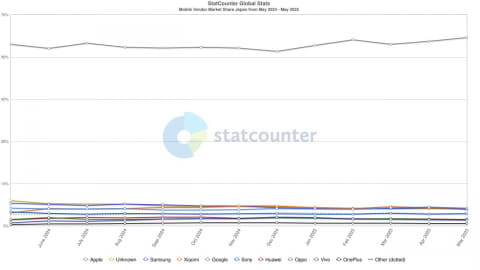

(アドネットワーク等を活用した集計のため)必ずしも実数を反映しているわけではないが、StatCounterのデータによれば2025年5月時点での日本国内のモバイルデバイス(スマートフォン)のベンダー別シェアはAppleが62.46%でトップであり、残りの他社のシェアをすべて合わせた数字がAndroidのプラットフォームとしてのシェアと考えられることから、iPhoneの実質的なシェアは6割近くと考えていいだろう。

つまり、この時点で日本国内で販売されるほとんどのスマートフォンでマイナンバーカードの搭載が可能になったことを意味しており、今後マイナンバーカードはモバイルデバイスからの利用が中心となっていく。

セキュリティ対策と活用事例

本稿ではiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載の基本的な情報と少し先の話題、そして「DIW(Digital Identity Wallet)」にまつわる情報の整理の2段構えで進めていきたい。

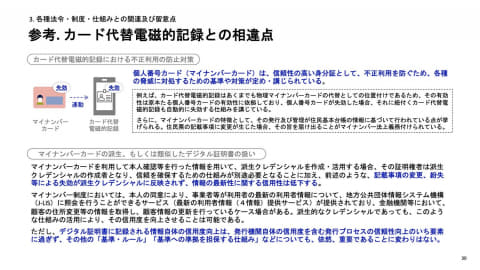

まず誤解されがちな部分だが、iPhoneに搭載されたマイナンバーカード機能は“物理的なマイナンバーカードの代替ではない”という点に注意したい。

iPhoneへの登録時にマイナンバーカードに“連動した”2種類の電子証明書の情報と券面情報の一部が記録されることになるが、あくまで物理的なマイナンバーカードの“副”のような存在であり、元となるマイナンバーカードが紛失や盗難などで失効した場合には、iPhone内のマイナンバーカード情報もまた失効することになる。

加えて、本体のマイナンバーカードとiPhone側のマイナンバーカード情報は1対1で対応しており、例えば機種変更などで新しいデバイスにマイナンバーカード登録を行なった場合、それまでのiPhoneに入っていたマイナンバーカード情報(特に電子証明書)は自動的に無効化される。デジタル的な複製を作れない点がセキュリティ上の特徴といえるだろう。

またiPhoneのマイナンバーカード機能搭載で重要なのは、電子証明書や券面情報そのものはiPhone内のセキュアエレメント内に格納され、iCloudのようなクラウド側にデータが渡されることがない。

データ保護のためにApple IDとマイナンバーカードの紐付けが行なわれるものの、マイナンバーカードそのもののデータはデバイス内で完結しているため、“ユーザーの許可”がない限りは外部に流出しない。

これは後半で説明するmdoc/mDLやDIWの考え方において重要なポイントとなる。

セキュリティの面にもう少し触れれば、仮にマイナンバーカード機能を搭載したiPhoneなどのデバイスを紛失したり、盗難に遭ったとしても、それ単体で引き出せる情報はほとんどない。

まずWalletアプリ上のマイナンバーカードにアクセスするためにFace IDまたはTouch IDの認証を突破する必要があり、加えてマイナンバーカードの券面情報を確認したり電子証明書を利用するにあたり、マイナンバーカードの登録時に“登録”した指紋または顔情報でしか当該の画面へとアクセスできない。通常、生体認証の代替となる6桁のパスコード入力では一部例外(アクセシビリティ機能利用時など)を除いて突破できないため、仮に持ち主の同意なくデバイスを入手して画面ロック解除のためのパスコード情報を知り得たとして、マイナンバーカードの機能は利用できないことになる。

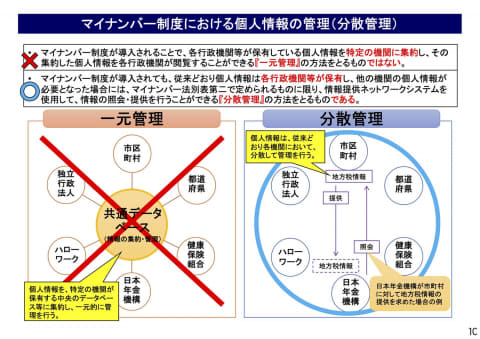

さらに、マイナンバーカードならびにマイナンバー制度の仕組み自体が、ハッキング行為等により芋づる式に情報を引き出すのを難しくしている。

国や自治体が管理する個人情報はすべて機関ごとに分散管理されており、請求に基づいてのみ参照ができる。そのため、仮に1カ所のサーバが攻撃されたとしても、すべてのデータが一気に抜き出される危険性は低い。また、マイナンバーカードを用いてこれら情報へとアクセスする場合にも、4桁のパスワード入力(iPhoneの場合はFace IDまたはTouch ID)による認証が必要なため、利用者本人の“同意”があったときのみ必要な情報が引き出せるという考えだ。

興味深い話として、マイナンバーカードの民間活用事例にマッチングアプリでの利用があるが、タップル(tapple)では登録者が独身であることを証明するために利用者の同意をもってマイナンバーカードで戸籍を取り寄せ、その情報から婚姻の有無を確認してから事業者側で入手した戸籍情報を破棄して登録作業を進めるという手順を採るというのがある。あくまで同意に基づいてのみ必要な情報にアクセスするというのが基本的な考え方というわけだ。

ただ実際のところ、国内最大シェアを持つiPhoneへの搭載が進んだところで、マイナンバーカードを活用する場面はそこまで多くないのも事実だ。

目玉としては物理カードなしでのマイナポータルへのアクセスや確定申告だが、そもそもマイナポータルで情報を受け取ったり、内容を確認する機会そのものがそれほど多くなく、確定申告に至っては年1回の利用機会。証明書の取得や各種申請が行なえるメリットもあるが、普段はそれほど必要ないものなのも事実。

その点で、最も活用機会があると思われるのは医療機関で提示する「マイナ保険証」だが、現状でまだスマートフォンから“オンライン資格確認”の仕組みを利用できない。

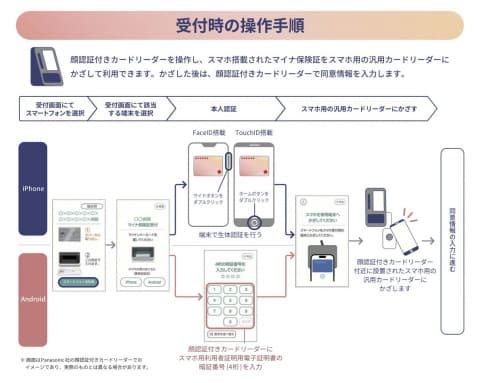

理由としては、現状の医療機関に設置されているオンライン資格確認の顔認証装置が物理カードの読み取りに特化しており、“照合番号B”によるICチップの読み込みを行なうための券面情報の読み取り(OCR)を行なう必要があることと、スマートフォン利用を想定していないためにICチップを読み取るためのNFCリーダーの位置に問題があることが挙げられる。

医療機関の装置が顔認証方式になったのは「暗証番号の入力でつまづく人がいる」との考えからだが、iPhoneでのマイナンバーカードの機能の実装では、iPhoneではFace IDやTouch IDでオンライン資格確認に使う「利用者証明用電子証明書」に直接アクセスできてしまうため、物理カードのように照合番号B+顔認証や4桁パスワードが求められることもない。そのため、応急措置的ではあるが、従来の装置にスマートフォン利用のためのNFCリーダーを別途外付けする形で運用される。

7月から一部医療機関でテスト運用が開始され、9月以降に順次拡大されていくことになる。

厚生労働省のパンフレットではiPhoneが参考機種として挙げられているが、仕組み的にはAndroidスマートフォンでも同様なので、ロックを解除してマイナンバーカードの電子証明書が利用できる状態になっていれば、そのままマイナ保険証として利用可能になると思われる。

公的身分証明書のモバイル搭載が意味すること

マイナ保険証のように、ここまで挙げてきた事例は、どちらかといえば「既存の(物理の)マイナンバーカードでできること」をスマートフォンで実践したに過ぎない。

例えば本人確認のために物理カードを財布から出したり、写真に撮影して先方に送付するといった作業をスマートフォン内の電子証明書と生体認証などの各種認証手段を組み合わせて置き換えただけといえる。

だが日本国内の多くの人々がスマートフォンを日常的に利用し、そこにマイナンバーカードが搭載されることで、できることは飛躍的に拡大する。

今回挙げるのは一例だが、決済アプリと組み合わせることでアルコールなどの年齢確認商品を確認作業もなくセルフレジで購入できたり、これまで(ほぼ)対面確認が必須だったホテルでのチェックイン作業がアプリ上から自動的に行なえ、そのままデバイス上で“電子鍵”を受け取ってフロントに寄ることなく部屋へと直行したりと、かなりの作業ステップを省略できる。

冒頭で「今回のサービス開始をもって一定のマイルストーンを達成した」と述べたが、これはマイナンバーカードの話のみならず、今後はさまざまなサービスがスマートフォンのウォレット上に載ってくることで、従来まで当たり前だった生活シーンが大きく変化することが予想される。

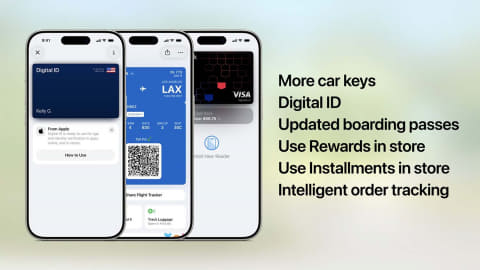

現状でApple Payの決済をはじめ、Suicaなどの交通系ICカード、各種搭乗券、ロイヤルティカードといったものがiPhoneのWalletアプリ上には載ってきているが、現状のDigital Car Keyのみならず、家やホテル、民泊やゲストユーザーのための一時的なデジタルキーなど、これまで財布やポケットに入っていたあれこれがスマートフォン上にデジタルデータとして集約されると思われる。

今秋リリース予定のiOS 26では米国発行のパスポートが搭載可能になり、デジタルIDとして“米国内”での空港移動がスマートフォンのみで行なえるようになるなど、この傾向は今後さらに強くなる。

重要なのは、今後コンシューマ向けのサービスを提供する事業者は「ID」「決済手段」「鍵」という要素がすべてスマートフォンに入っていることを前提に、Webサービスやアプリを組み立てていく必要があるということだ。これまではサービスやアプリごとにばらばらに存在していたこれら仕組みが、Walletアプリなどを通して共通の手段で提供されるようになる。対応が必須と同時に、サービスの差別化要因でもあり、いかにうまくユーザーにその利便性を見せられるかが重要になるだろう。

ここでもう1つ重要なのが、マイナンバーカードのような身分証明書がスマートフォン搭載によってデジタル化したことで、従来とは身分証明書の確認プロセスが大きく変化することだ。

従来は目視が中心だったため、デジタル化したことでICチップの読み取りによる電子証明書の有効性確認やデータそのものの正しさを検証することで偽造対策が強化されるのみならず、「不必要な情報を相手に渡さない」といったことが可能になる。具体的には、従来の目視確認では身分証明書そのものを検証者である相手に渡すことになり、場合によっては「コピーを取らせていただきます」といった具合に記載情報をすべて記録されてしまう。この個人情報が適切に管理されていればまだしも、そうとも限らないのが実情だ。

そこで「mdoc/mDL」や「DIW」の登場となる。

mdoc/mDLの世界

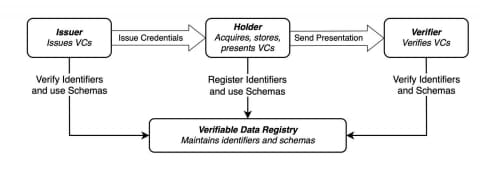

過去の記事でも触れたが、mdoc/mDLの世界では「3パーティーモデル」と呼ばれる「Issuer」「Verifier」「Holder」の3つの参加者から成る情報の検証モデルが採用されている。

Issuerが発行した情報(身分証明書)をHolderが自身の持つデバイス(スマートフォン)に格納し、その有効性をVerifierの要求に応じてHolderが提示することで検証を行なうという仕組みだ。この検証モデルはW3Cで「VC(Verificable Credential)」として仕様が説明されているが、ここで使用する検証情報を国際間を含むさまざまな場所でのやり取りでも利用可能にすべく国際標準としてフォーマットが定義されたのが「ISO/IEC 18013-5」であり、その格納方法を含む各国間でのモバイル身分証明書の相互運用の標準を定めたのが「ISO/IEC 23220」となる。

なお、「ISO/IEC 18013-7」という標準規格も準備が進められており、こちらはWebブラウザ上からサービス事業者がモバイルウォレット内の情報の検証を行なうための標準であり、iPhoneは今秋リリースのiOS 26でSafariが対応APIのサポートを予定している。

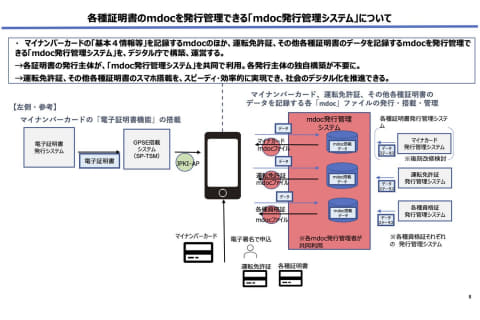

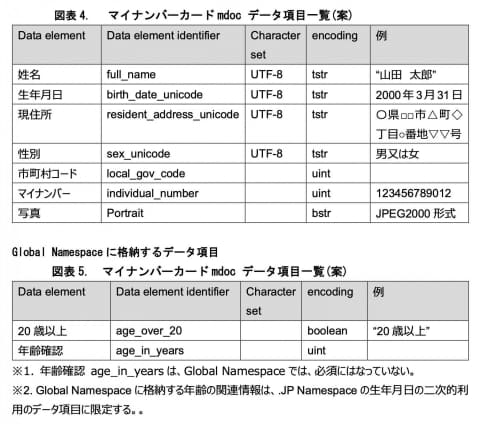

iPhoneでは「ISO/IEC 18013-5」「ISO/IEC 23220」の標準をサポートしており、mdoc/mDLによる検証モデルの利用が可能だ。マイナンバーカード機能搭載の部分についても同様に標準がサポートされているが、唯一異なるのがJPKIによる電子証明書機能の対応で、実際には日本向けには国際標準と日本独自の機能を組み合わせたハイブリッド構造となっている。

そのため、物理のマイナンバーカードと(現状の)Android向けのマイナンバーカード機能搭載では従来通りのJ-LISが発行母体となるシステムを用いているが、iPhoneではそれに加えてデジタル庁が運営管理するmdoc発行管理システムが存在し、各発行管理者(つまりIssuer)がこのシステムを共同利用する形となる。

次に重要な概念が「DIW」だ。前述のように検証が必要な身分証明書の情報はデータとして各個人が持つデバイス内に保持し、デバイスの所有者(Holder)自身が必要性を判断して必要な情報のみを選択的に提示するスタイルとなる。その管理に用いられるのが“デジタルなIDの財布”つまり「DIW(Digital Identity Wallet)」というわけだ。

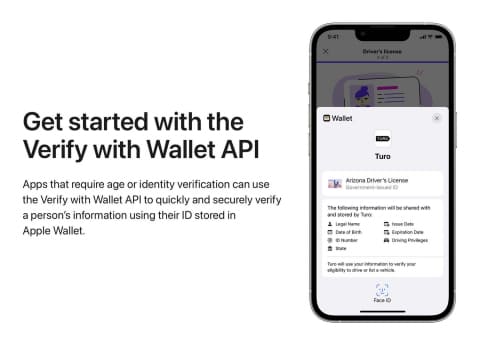

例えば酒類販売やお酒を提供する店(バーなど)への入場における年齢チェックで、生年月日以外の情報、例えば住所や名前までチェックする必要はない。それが政府のようなきちんとした機関から発行された身分証明書であり、所持者が本人であり、かつ成人要件を満たしていれば問題ないはずだ。

実際、DIWの用途で一番使われそうなこの年齢確認の場合、Appleでも開発用のPassKitでAPIを用いての検証を行なうための仕掛けに合わせて「Verify (Age) with Wallet API」のようなボタンを配布していたり、デジタル庁がmdoc/mDLの検証を行なう際に判定フィールドを挟み込んだりと、それに特化した仕掛けを用意していたりする。考えてみれば、年齢確認に誕生日そのものを取得する必要はないのかもしれない。

欧州でのDIWとプラットフォーマーの動き

ここからは今後世界での数年先の話題となる。

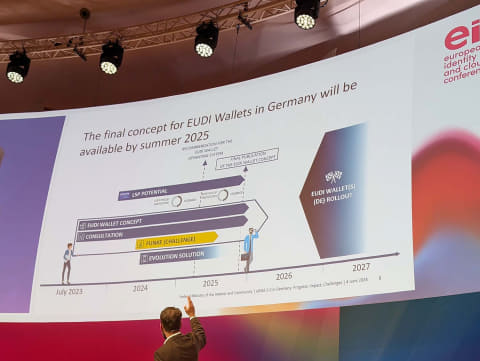

米国の一部州と日本でのモバイルウォレットへの公的身分証明書の搭載が始まっているが、同様の動きは同じくmdoc/mDLをベースに欧州(EU)でも検討が進んでおり、この取り組みは「EUDIW」の名称として知られている。

欧州は異なる複数の国の連合体だが、その性質上国家間での人員の移動や各種やり取りが頻繁に発生することもあり、電子的に安全なやり取りを可能にする仕組みとして「eIDAS(Electronic Identification, Authentication and Trust Services)」が2014年に発効されている(「イーアイダス」と読む)。現在ではeIDASをさらに発展させ、DIWの考え方を取り込んだ「EUDIW」を盛り込んだ「eIDAS 2.0」が昨年2024年3月に発効されており、それによれば「2026年(末)までに各国はオープンソースをベースにしたデジタルIDウォレット(DIW)を1つ以上リリースしなければならない」という。

ポイントは「各国がそれぞれDIWをリリースすること」という点だ。

これを額面通りに受け止めればEU各国はそれぞれ独自のDIWを持つということになる。もちろん、EUの他国が開発したDIWをユーザーが自らの意思で選択することは可能だろうし(相互運用性が考慮されていると思われるため)、国が直接リリースするわけではない民間のサードパーティDIWを利用することも可能だろう。

ただ、こうしたハードウェアに密接に結びつく仕組みを国主導でリリースするということは、そのプラットフォームとしてiPhoneが除外される可能性が高いのではないかとも考えられる。

AppleがEUでのiPhoneのWallet採用を積極的に推進するか、現状でまだクローズドな部分がある仕様を完全にオープンにするかといった選択肢が出てくるかと思われるが、今後1年半の動きで欧州のDIWを巡る動きに注目したいところだ。