トピック

日本の災害に即応可能な静止光学衛星開発へ その仕組みは?

2025年11月21日 08:20

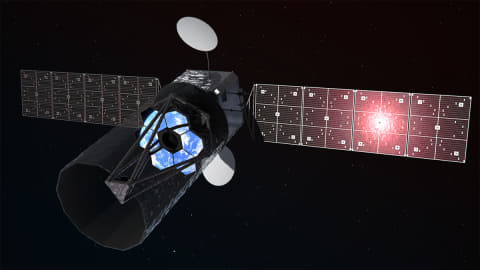

2025年11月4日、国立天文台は、高度約36,000kmの宇宙から地上を見つめ続ける地球観測衛星の実現に向けて、6枚ものミラーを組み合わせる大型望遠鏡の技術開発に着手したと発表しました。協力するのはJAXAと、これまで望遠鏡も人工衛星も多く手掛けてきた三菱電機です。米国のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と同様に、展開式のミラーを組み合わせて宇宙で利用する、日本にとっては初めての試みとなります。

人間の目で見える可視光の大型望遠鏡を宇宙で展開した例はまだ少なく、「静止光学衛星」と呼ばれているこの地球観測衛星が実現すれば、ハッブル宇宙望遠鏡を超える大型の宇宙望遠鏡を地上のために応用する例となるかもしれません。どんな衛星で、地上の暮らしにはどう役に立つのでしょうか。

光学衛星とは

光学地球観測衛星とは、可視光や赤外線など光を使って地球の表面を観測する人工衛星です。レーダー衛星などと違い、「衛星写真」といわれる、一般的なカメラのように地表を撮影した画像を得ることができます。

可視光の画像は直感的に人間が理解することができ、また赤外線のデータから植物の健康状態や火災の発生などを測ることも可能で、地球の現在を知る貴重な手がかりとなる衛星です。

世界の民生用の地球観測衛星は30cm~30m程度の幅広い分解能を持ち、1m以下の超高分解能衛星であれば、地上にいる自動車の車種を区別したり、アフリカ象やヌーなどの野生動物を一頭ずつ数えるといったことも可能です。防災、自然環境、都市計画、農業、安全保障の分野で幅広く利用されています。

光学地球観測衛星は基本的に地表に反射した太陽光を衛星で受信して観測する仕組みのため、観測時間が日中に限られること、また雲がかかっている下は観測できないという制約があります。

多くの地球観測衛星は地球を南北に周回する、高度500~700km程度の軌道にあり、地表のある地点を観測できるチャンスは1日に1回、時間にすると数分程度です。観測範囲は東西の幅が十数kmで、比較的限られたエリアになっていました。観測チャンスを逃すと翌日以降、衛星によっては数日後にならないと観測できないため、データの入手性に大きな課題があります。

一方で、気象衛星「ひまわり」は日本とアジア太平洋地域を撮影した画像を毎日10分おきに提供しています。静止衛星は、赤道上の高度約36,000kmに位置し、地球の自転と同じ速さで軌道を回っているため、地表からは衛星が常に同じ位置にいるように見えます。

「ひまわり」は東経140度の赤道上空にいて、日本付近を日中常に観測しています。日中はずっと日本付近が視野に入っているのですから、観測チャンスは地球低軌道の衛星に比べて飛躍的に高いように思えます。

ですが、高度600kmの地球低軌道に比べて、地表と静止軌道の距離はその60倍。光は距離の二乗に反比例して小さくなるため、高解像度・高精細な画像を得ることが難しくなります。ひまわり9号の可視光の観測画像は解像度が0.5kmで、画像のピクセル間の距離が0.5kmもあります。陸地の形や山脈、台風などの広い範囲の事象をとらえることはできても、建物や乗り物といった人工物を認識するには向いていません。

はるか銀河を見つめる目を地球に向けたら?

それでは、常時地表を向いている静止衛星の特徴を活かして、観測能力を向上させるとどうなるでしょうか。

光学地球観測衛星のセンサーは基本的には望遠鏡とCCDまたはCMOSで構成されています。センサーを大型化して光をより多く取り入れられるようにすれば、解像度を上げることができます。

これまで、高い分解能を持つ大型の望遠鏡を持った光学衛星といえば、主鏡径2.4mのハッブル宇宙望遠鏡があります。ハッブル宇宙望遠鏡(HST)は36,000kmどころか何億光年も離れた銀河の像をとらえることができていますが、この能力を地球に向けることで静止軌道からの観測能力を増強しようという構想があります。これが「静止光学衛星」です。

ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡は一枚鏡で818kgもあり、打上げはスペースシャトルならではの大きな搭載能力に頼っていました。日本の静止光学衛星の構想は、静止軌道に向けて6.5トン以上の打上げが可能になるH3ロケットの運用開始を前提としています。それでも一枚鏡の衛星は主鏡だけで数トンと非常に大型になってしまいます。そこで日本では軽量の6枚に分割した鏡を打上げ、軌道上で組み合わせて展開するという「分割鏡技術」を取り入れることになりました。

2021年に打上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は18枚の分割鏡を軌道上で展開し、口径6.5mもの大型の望遠鏡を実現しています。主鏡の展開時には、344カ所もの単一障害点(ある一箇所で不具合が起きるとシステム全体の障害となってしまう部分)があり、決して失敗の許されない緊張の連続となりました。

静止光学衛星の分割鏡はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡よりは小規模ですが、不具合が起きても修理しに行くことができない宇宙で実現しなければならないという制約は同じ。静止軌道上で失敗の許されない、前例のないミッションに挑むことになります。日本の衛星技術の大きな到達点を目指す衛星だといえるでしょう。

JW宇宙望遠鏡との意外なつながりも? 見どころ満載の静止光学衛星

JAXAは2000年代の初期から静止軌道上で常時観測が可能な光学衛星のシステムを研究してきていますが、ロケットでの打上げを前提として設計された具体的な構想が公表されたのは2010年代の後半ごろでした。

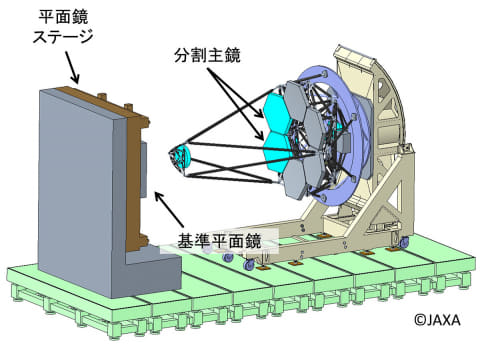

2023年には内閣府、文部科学省、経済産業省が進める「経済安全保障重要技術育成プログラム(Kプログラム)」に「超高分解能常時観測を実現する光学アンテナ技術」が採択され、最大110億円の予算で分割鏡を用いた「光学アンテナ」の技術開発が始まりました。

1.3mの鏡を6枚組み合わせた、口径3.6mの光学アンテナは静止光学衛星の要です。これを中核として、静止軌道上に昼間は可視光、夜は赤外線による常時観測を実現するシステムです。衛星のバス部(電源、コンピュータ、通信機などを組み合わせた基本機能)と望遠鏡を組み合わせた質量は4.6~5.7トンと非常に大型の衛星です。

特徴的なのはその観測性能。静止軌道から地球の半球(フルディスク)が視野に入っていて、衛星直下(赤道付近)では分解能7m、少し緯度が高い日本付近では10mの分解能を実現します。

災害などの緊急時に、日本の大都市圏などのエリアを100×100kmの範囲で観測することができ、地上から観測が求められてから30分以内にデータ提供まで行なう高い即時性、1秒間に1回の連続撮影といった機能を持ちます。

この連続撮影は、地上のあるエリアに視野を固定できる静止衛星ならではの特徴を活かした機能です。災害時には、津波や大規模な火災の広がりなどを動画に近い連続的なデータでとらえることができるようになります。平時には広い視野を活かして農業や森林、環境に役立つデータを提供できるだけでなく、船舶などの比較的大きな移動体の動きも追跡でき、安全保障にも関わってきます。

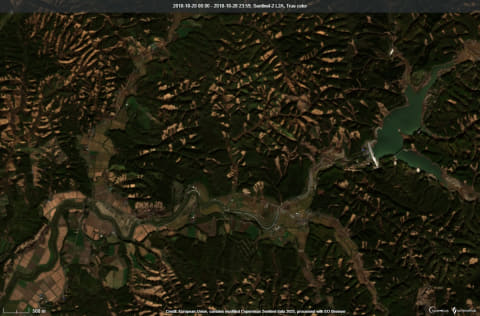

分解能7~10mという性能は、現状の光学衛星でいうと中分解能というカテゴリにあたります。欧州の光学地球観測衛星「Sentinel-2(センチネル2)」がちょうどこの領域にあたり、無償のデータ提供という特徴を活かして世界で利用が進んでいます。

下記の画像はセンチネル2が2018年に北海道で発生した胆振東部地震で大規模な斜面崩壊があった地域を撮影したものです。斜面崩壊で表面の植生が失われ、地面が剥き出しになっている様子が見えるでしょうか。センチネル2はあるエリアを5日おきに観測する衛星のため、胆振東部地震が発生した9月6日の直後は雲の影響で観測チャンスがなく、衛星画像で確認できるようになったのは1カ月以上後の10月20日でした。

日本の静止光学衛星は「パンクロマチック」と呼ばれるモノクロの画像でこの解像度を達成するため、実際にはモノクロになりますが、発災直後からこうした被災状況を観測できるようになります。地球低軌道の周回衛星と異なり、1日に何回も、あるいは何十回も撮影することで雲の影響を軽減できます。1分間に6回撮影することで、雲が切れて見えるようになった地上の画像をつなぎ合わせ、雲なしモザイク画像を作成できるとのシミュレーションもあります。

運用シナリオにおける静止光学衛星は実に働き者です。なんと3時から21時まで、1日のほとんどに観測時間が詰まっています。夜明け前の3時~6時の時間帯は赤外の波長で夜間観測。6時~9時の時間帯は赤外の波長を中心に観測しつつ、日中の明るい時間帯である9時~15時は可視光と赤外の波長でたっぷり観測します。そして15時~18時はまた赤外の波長を中心に観測しつつ、18時~21時は夜間観測を行なって1日の観測を終え、翌日3時までの間にメンテナンスを行なうというスケジュール。しかも10年間は軌道上で活躍し続ける想定です。※1

(※1 出典:第65回宇宙科学技術連合講演会講演集『大型分割望遠鏡を用いた静止地球観測システムの検討(第二報)』より)。

期待の大きな静止光学衛星ですが、実現にはさまざまな制約があります。なにしろ光学アンテナだけで質量は2トンを超え、全体では5トン前後となる大型の衛星だけに、まずH3ロケットの運用開始を待つ必要がありました。そして光学アンテナを確実に宇宙で、高精度に展開できる技術を獲得する必要があります。

日本では天体観測の分野ではすでに分割鏡の技術を持っています。492枚の鏡を組み合わせて直径30m相当の鏡として機能させるハワイの「TMT望遠鏡」や、日本初の分割鏡式望遠鏡となった口径3.8mの「せいめい望遠鏡」(京都大学岡山天文台)で複数の鏡を組み合わせて大きな鏡を実現しました。

Kプログラムの開発目標では、軽量かつ耐環境性の高いセラミックス素材を使い、複数枚の大型鏡を組み合わせて一つの大きな鏡にした上で反射面の歪みをセンサーで検出しつつ補正する技術を開発することになっています。開発試験データを検証するデジタルツインのシステムを同時に開発し、コストと開発期間の管理もすすめることとなっています。

衛星の製造にもまだ課題があります。静止衛星はロケットで打上げられ切り離された後に、衛星に搭載されたエンジンで航行し、自力で静止軌道まで移動しなくてはなりません。このためのエンジンはこれまでロケット燃料を用いる化学推進が中心でしたが、従来方式では燃料の質量が非常に大きく、衛星全体で8トンにもなってしまいます。

H3ロケットに搭載できる程度に衛星を軽量化するために、電気推進と呼ばれる低燃費のエンジンに変更する必要があります。電気推進の一種「ホールスラスタ」は、JAXAの通信技術実証衛星「技術試験衛星9号(ETS-9)」で開発中で、実はまだ軌道上実証前の段階にあります。ETS-9は打上げが2024年度から2025年度にずれ込んでいるため、静止光学衛星も必須の要素技術が揃っていないという段階にあるのです。

前例のない大型のシステムのため、主鏡開発に向けて大型の試験設備を準備する必要があり、検討例には、NASAのジョンソン宇宙センターにあるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の試験設備を借用するというアイディアまであります。※2

さまざまな技術の成熟をまたなくてはならない静止光学衛星ですが、いつごろ実現するのでしょうか。光アンテナの開発期間は2023年度から最大5年間となっており、2028年度ごろまでには終わる目標です。それから衛星を準備し、ホールスラスタなどを搭載するとなると、2030年以降になるのではないかと考えられます。

(※2出典:第 65 回宇宙科学技術連合講演会講演集『静止光学衛星用大型光学センサシステムの熱光学試験の検討』より)

いち早く中国が実現

静止光学衛星の構想は日本だけのものではなく、欧州でも2010年代に分解能20m程度を目指す同様の衛星の検討がありましたが、具体化はしませんでした。一方で、いち早く衛星を開発し、この分野で世界のトップを走っているのは中国です。中国は2015年に分解能50mの性能を持つ地球観測衛星「高分四号」を静止軌道に打上げ、運用を開始しました。分解能はそれほどではなくても衛星を実現することで知見をためたといえるでしょう。

2020年には「高分一三-〇二号」が続き、分解能は15mに向上したと見られています。そして2023年末に「遥感四一号(Yaogan-41)」という静止光学地球観測衛星を打上げました。

この衛星の詳細は明らかにされていませんが、米国のシンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS)は、分解能が2.5mにまで向上したと推定しています。2.5mといえば、大型のトラックと乗用車を区別するなど、車種の識別が可能になるレベルに入ってきます。

中国は同じ「遥感」(「リモートセンシング」の意味)の名前を持つシリーズ化された軍事衛星を運用しており、公式には民生用とされる遥感四一号も軍事偵察衛星としての性能を持っていると見られています。

静止軌道から高分解能での常時観測を実現できれば、海上の艦船の航行を連続撮影でき、進路や速さを推定することができます。隠れる場所のない海上で、各国の艦船の活動が常時追跡される可能性が出てきたといえるでしょう。

遥感四一号がどのような技術で高分解能を達成しているのかも明らかになってはいませんが、分割鏡のような技術とも、あるいは衛星を大型化して焦点距離と撮像センサーのサイズを拡大するといったアプローチとも考えられます。

インドは「GEO Imaging Satellite(GISAT)」という、高分四号と同程度の50mの分解能を持つ静止衛星を計画しています。2021年に1号機を打上げましたが軌道投入に失敗。2026年に2号機、2027年に3号機を打上げる計画です。

静止光学衛星は、気象衛星と同様に防災に力を発揮するだけでなく、安全保障面でも重要になってくる衛星です。防衛省は7月に発表した「宇宙領域防衛指針」で静止光学衛星を、移動目標のリアルタイム探知・追尾を可能にする存在だと位置づけています。衛星技術を一段階前に進める意味でも、実現が待ち遠しい衛星だといえるでしょう。