トピック

コメ価格を衛星データ×AIで安定化 専門家に聞く農水省の取り組み

2025年12月11日 08:20

農林水産省は、10月25日時点で2025年産主食用米の予想収穫量を、718万1千トン、前の年に比べて66万2千トンの増加と発表しました。今年からは、刈り取ったイネから玄米を選別するふるいの目の大きさを、従来の方式から現在の⽣産者が使⽤している、より大きなものに改めた方式で収穫量を測っています。この方式では、粒の小さな玄米は選別されないため、従来方式よりも少なめの収穫量が算出されることになりますが、それでも予想収穫量は2017年以来最大の⾒込みだということです。

コメの収穫量の算出に使われるふるいの目が改められたのは、生産者等から生産現場の実態・実感と乖離があるとの声が多く寄せられたことを踏まえ、生産者等との意見交換を実施した上で、生産現場で使用されているふるい目で収穫量を求める方法に見直したためです。

これまでは、全国8,000筆の圃場(耕作地)で実際にサンプル刈り取りを行ない、各都道府県の10アール(100平方メートル)当たり収量を決め、その収量に各都道府県の主食用米の作付面積を掛けて全国の収穫量を算出していました。

このとき、主食用に供給される可能性のある玄米の総量を把握するため、幅1.7mmのふるい目幅を使用していましたが、実際に主食用として店頭に並ぶときにははじかれてしまう、粒の小さな玄米が推定量の中に入っていて数値を押し上げていたのです。

コメの収穫量をできるだけ現実に近い数字に近づけることは、価格の安定にとっても大切なことです。統計調査に関わるふるいの改定、収穫量を測ることができるコンバインの導入推進などさまざまな施策が取られています。

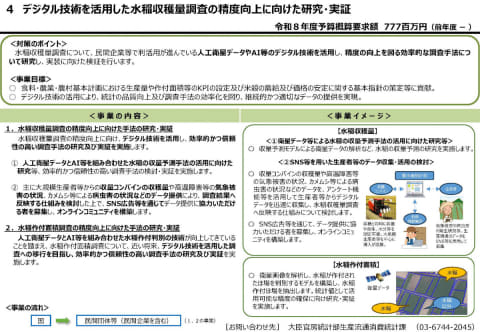

そして2026年度に農林水産省は「デジタル技術を活用した水稲収穫量調査の精度向上に向けた研究・実証」という事業を予定しています。デジタル技術とは、「人工衛星データやAI等」のこと。従来から衛星データはコメにとどまらず世界の農業分野で利用されていて、利用分野では主流のひとつです。コメの収穫量を正確に調査するために、衛星はどう使われるのか、またAIはそこにどう「効いて」くるのでしょうか。

農業と衛星データの関わり

地球観測衛星の発展とともに、衛星データは長く農業分野で使われて来ています。中でも、太陽光の反射で地表を調査する光学衛星のデータは幅広い使い道があります。

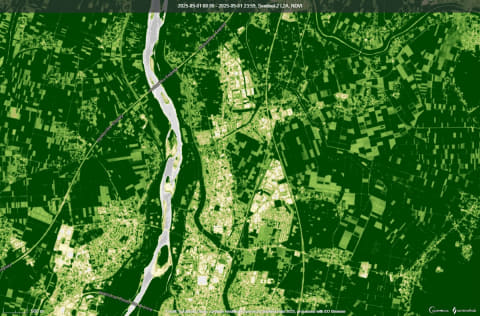

衛星データから植物の健康の度合い(活性度)を表すには、「植生指数」という指標データが利用され、代表的なものに「正規化植生指数(NDVI)」があります。植物の葉を観測したデータから可視光の赤の反射率と、近赤外域の反射率を使用して算出するもので、数値は-1~+1の値をとります。

一般的に、+1に近いほど葉が元気、つまり植物は健康でいるということになります。イネがよく実った穂をしっかりつけるには、イネ全体が健康であることは大前提ですね。

他にも可視光の他の色の波長を使ったり、算出の式を調整したりと、植生指数にはさまざまな方式があります。イネの健康度だけでなく、お米の食味の指標の一つであるタンパク含有量や、お米の品質が落ちる前に収穫するための収穫適期の指標などもあり、もちもちした食味の良いコメの生産にも利用されています。

もう一つ重要なのが「観測したその場所は水田なのか?」という点です。NDVIは植物の活性度をよく反映しますが、そこが水田なのか、雑草が伸び放題の空き地なのかということを区別するには向いていません。

そこで、ちゃんと耕作されている水田を区別するための基礎データが必要になります。日本では、農林水産省が地図上で圃場を識別するデジタルデータの整備を進め、「筆ポリゴン」と呼ばれる個別の圃場ごとの区画データが準備されています。また、きちんと手入れされ耕作されている土地であることを確認する農地調査も毎年行なわれ、データが更新されています。

衛星データは、国際的な食糧安全保障の取り組みでも活用されています。国連食糧農業機関(FAO)の「AMIS(農業市場情報システム)」や、地球観測に関する政府間会合(GEO)が進める「GEO-GLAM(地球観測グローバル農業モニタリング)」といった組織が、衛星データと現場情報を用いて各国の穀物類の生育状況や見通しを報告し、市場の安定化に貢献しています。

アジア圏では、日本のJAXAやリモート・センシング技術センター(RESTEC)が、FAOやAFSIS(アセアン・フードセキュリティ・インフォメーション・システム)が農業統計情報を市場等に公表する取組みに貢献してきました。

衛星農業調査のキープレイヤー「RESTEC」

これだけデータが整っていれば、元から衛星データによるコメの収穫量はすでに実現できるように思えます。基礎的な技術は整っていますが、農林水産省はより踏み込んだ衛星データの利用を考えているのではないか、とRESTECで国内外の衛星データによるコメの収穫量推定と関わってきたRESTECの奥村俊夫さんはいいます。

「日本では、かつてはコメの収量予測に過去30年の気象データ(アメダス)などを使った統計モデルが使われていましたが、近年、10年強の衛星データとアメダスデータを組合わせた統計モデルを用いた手法で7月、8月のコメの作柄見込みが公表されるようになってきました。これは、近年の気候変動の影響を考えると、果たして過去30年のデータを元にモデルを作ることが適切なのか? それに、アメダスの情報が農地上の状況を表しているのか?という議論になり、10年強であっても面的に網羅できる衛星データを用いた方が合理的という考えに至ったのだと思います。農林水産省が国の統計情報として公表するのは非常に重要な情報で、これまで説明性が高い統計モデルが使われてきました。ただ、令和8年度の概算要求では、人工衛星データとAI等を活用した水稲収穫量調査の研究が組み込まれており、『AIを使う』という方針は、大きなポイントだと考えています」

気象データを使ったこれまでの統計的な手法だけではない、AIを加えた手法が新たな手法開発の核であることが見えてきました。その背景に、人手不足ということがあります。

従来の全国約8,000カ所で行なっていた実際にイネを刈り取るサンプル調査を「坪刈り」といいます。3m四方の約一坪を刈り取ることからこのように呼ばれています。実際にその年のイネを刈り取って収穫量を調べるわけですから精度の点で非常に大事であるものの、調査数の多さは人の労力に直結します。

「世界的に、今までは人手をかけてできていたことが、人手不足でできななってくることが予測されています。農林水産省も例外ではないのだと思います。できるだけ人手をかけずに正確なデータを得られる方法に切り替えていく必要があります。正確性を維持するためにも坪刈りがなくなることはないと思いますが、衛星データとAIなどを活用して、人手のかかる作業をできるだけ減らしていくしかないですね」(奥村さん)

人手による大きなコストをかけて守られてきた精度を維持しつつ、省力化を進める方法を作らなくてはならないことが見えてきました。そこで、コメの収穫量推定の技術にRESTECはどのようなアプローチで取り組むのでしょうか?

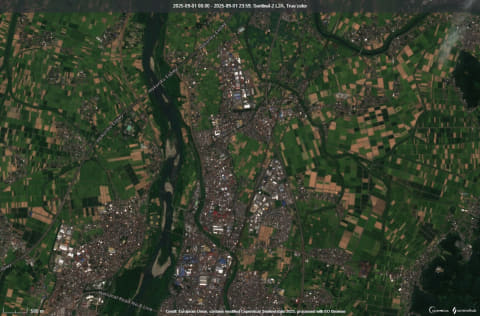

「現在、農林水産省のコメの作柄予測にNASAの衛星に搭載されている『MODIS』」というセンサーや日本の『しきさい(GCOM-C)』搭載のSGLIセンサーなど、日射量や地表面温度などを広域に観測するデータが使われています。これに欧州の光学地球観測衛星のSentinel-2など、無償で利用できてより分解能の高い衛星画像を加えて、より粒度の細かいデータ分析をすることになります。といっても、農地は全国で約3,000万筆もあって、半分が水田だとしても1,500万筆、一つ一つの状況を分析した結果を積算するのは誤差が累積してしまうので危険です。実際に統計値を公表する単位(県や気候が異なる平野や中山間地といった地形的特徴に基づく地域単位など)を意識して推定ロジックを構築していくことになります」(奥村さん)

衛星データとAIの組み合わせ方にも工夫が求められている中で、比較的高分解能の光学衛星データを使うことが精度向上にも効いてくるといいます。

「統計的な手法はどうしてもサンプル量が多く必要になってきます。従来の気象データの統計モデルでは、過去30年分とはいえ、裏を返せば30個しかサンプルがないとも言えるわけです。そこで私たちは衛星画像を使って面的な情報を利用し、過去10年、20年ともっと短い期間でもサンプル量を増やしてモデルを作る手法(一般化加法モデル:GAM)などを取り入れようとしているんです。圃場区画情報(筆ポリゴン)を収穫量などの目的変数と紐づけたデータセットを作成し、AIに学習させます。RESTECは衛星リモートセンシング技術に特化した専門家集団です。私たちの場合、AIをどうチューニングするかというよりも、AIに入力する衛星データの特徴量(植生指数など)をいかに工夫するか、どの指数がフィットするのか、雲などによる欠損をどう扱うのか、衛星が撮影するたびに異なる大気の状況の違いをどのように補正するのかなどを考えるのが、ノウハウの違いとして重要になってくると考えています」(奥村さん)

正確なコメの収穫量の算出と、人手不足。課題が積み上がっている中で、衛星データの利用はAIとセットで急務となっていることが見えてきました。開発には数年かかる見込みで、来年からすぐコメの店頭価格が安定するというものではないかもしれません。ですが、デジタル技術を活用した効率的かつ信頼性の高い調査手法を確立することが、コメの安定供給や価格安定に役立つと期待できます。