ニュース

日本郵便、「デジタルアドレス」開始 住所を7桁の英数字に

2025年5月26日 16:54

日本郵便は、住所を7桁の英数字で表現できる新サービス「デジタルアドレス」の

提供を5月26日に開始した。例えば「〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3-1 JPマンション301」を、「ABC-12D6」に変換できる。

デジタルアドレスは、日本郵便が提供するユーザーID「ゆうID」に登録している住所を7桁の英数字に変換できるサービス。ゆうIDを利用している個人を対象に提供し、ゆうID利用者は郵便局アプリなどから申請をすることで発行できる。将来的には法人への提供も目指している。なお、4月末時点でのゆうIDの数は1,500万。

郵便番号では字、番地、建物情報といった住所情報をカバーしているが、デジタルアドレスでは部屋番号、冒頭の例でいえば「301」までカバーする。また、住所は引越すことで変わるが、ゆうIDと紐づいているデジタルアドレスは、引越し後も同じデジタルアドレスを引き継ぐことができる。

家族で同居している場合には、父、母、子のそれぞれのゆうIDに紐づいた、別のデジタルアドレスを取得できる。

利用シーンは、住所の登録が必要なサービス。デジタルアドレス開始時点では、郵便局アプリのゆうパック・ゆうパケット「送り状作成機能」で利用できる。同アプリの「デジタルアドレス」入力欄に7桁の英数字を入力することで、ゆうIDに登録済みの住所が自動で反映される。これにより、長い住所を入力する手間が省けるとともに、記入ミス防止にもつながる。

あくまでも自動入力をサポートするためのもので、デジタルアドレスのみで郵便物、荷物を送ることはできず、伝票等には郵便番号、住所または居所および氏名が記載されている必要がある。

デジタルアドレスを利用するユーザーにとってのメリットは、長い住所や漢字が難しい住所であっても簡単に登録でき、また日本語が難しい在日/訪日外国人などにとっても住所の扱いが楽になる。

これまでも郵便番号による自動入力機能は各種サービスで利用できたが、記入されるのは郵便番号でカバーできている情報までで、例えば部屋番号まではユーザー側で入力する必要があった。デジタルアドレスではこの手間を削減できる。

すべてが自動入力となることから住所情報の精度が上がり、配達などにおいて間違いなく届けることが可能。また、引越しても同じ7桁の英数字を継続できることから、デジタルアドレスを利用サービスと紐づけることで、住所変更の手間の削減にもつながる。

将来的に、タクシーやカーナビ等で導入されれば住所の伝達、入力が楽になり、またドローンや無人配送など受け取り方の選択肢が増える可能性にもつなげられるとしている。

デジタルアドレスには地理的な場所や同居者の情報などが直接含まれていないため、デジタルアドレスから名前を特定する、名前や住所からデジタルアドレスを検索するといったことはできない設計。プライバシーに配慮された仕組みであると同時に、万が一知られたくない相手にデジタルアドレスを知られてしまった場合には、デジタルアドレスを削除、再取得できる。

楽天やGMOなどの事業者が導入を検討

事業者に対しては、「郵便番号・デジタルアドレスAPI」の無料提供を開始。日本郵便としては「開始時点ではユーザーから『デジタルアドレスを取得したものの利用する機会がない』という声をいただく」であろうことは認識している中で、導入事業者の拡大に注力する。現在公表できる事業者としては、楽天グループやGMOグループの一部の事業において、検討が進められているという。

なお、郵便番号から住所を自動入力するAPIは、これまでは日本郵便としては提供していなかった。これまで日本郵便は、郵便番号の情報はCSVのみ提供していて、これをベースに他社がAPIを提供していた。デジタルアドレス開始に合わせて、郵便番号に関わる日本郵便公式のAPIを提供することとなる。

デジタルアドレスを導入する事業者のメリットは、正確な情報を取得できるほか、省かれがちなマンション名や部屋番号も取得可能。また、住所の表記ゆれへの対応や名寄せが可能になり、住所の管理、変更対応にかかっていた工数を削減できる。表記ゆれについて例えば「〇〇町1丁目1番地1号」と「〇〇町1-1-1」といったものがあり、同一人物がこれら異なる表記で登録する場合があるという。

そのほか、入力が楽になることによる顧客満足度向上も期待できるとしている。利用には、「ゆうID」および「郵便番号・デジタルアドレス for Biz アカウント」の登録が必要。

将来的に法人向けのデジタルアドレス提供が開始されれば、例えば自宅兼事務所で事業を行なっているケースでは、自宅宛と事務所宛の送付物管理が楽になる。また、部署ごと、用途(キャンペーン、書類回収、ECサイト等での返品先など)ごとなど、目的別でデジタルアドレスを発行できる仕組みを検討している。

ほかにも、位置情報等の付与による入口・駐車場といった情報共有、地図サービス・SNS・ガイドブックなどへの記載による来店/来社促進が期待できるとする。さらに、企業等のブランディングが可能な、頭文字3つを選べるブランドデジタルアドレスも計画している。日本郵便でいえば「JPP1234」など、「JAPAN POST」をイメージさせるデジタルアドレスが取得できる。

住所の「面倒」を解消

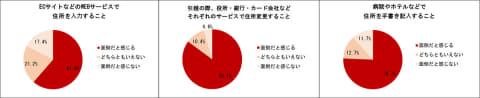

日本郵便が一般生活者954名を対象に実施した調査では、ECサイトなどWebサービスでの住所入力を「面倒だと感じる」人が61.4%、病院やホテルでの住所の手書き記入を「面倒だと感じる」人が75.7%、引越し時の住所変更を「面倒だと感じる」人が85.1%と、住所に関する手間や不便に対する声が多かった。

日本郵便ではWebでの住所入力機会やECによる配送の増加など、住所の使われ方の変化に合わせ、既存の郵便番号制度と併存しながら、デジタルアドレスを通じて、より便利で、幅広い場面で活用できる新たな仕組みづくりに取り組む。

デジタルアドレスのロードマップについては、現在は「初期導入と認知拡大」の段階で、顧客体験としては「書く・入力が楽になる」というステージ。今後「10年構想」を掲げ、「住所の正規化と高付加価値化」「郵便・物流の高度化と社会浸透」「社会インフラ化と新たなイノベーションの創出」という4つのフェーズでサービス向上を目指す。

それぞれのフェーズの時期については未定だが、デジタルアドレスによる郵便・物流事業・物流業界への貢献や、デジタルアドレスを基盤とした社会生活と技術革新による新サービスの創出により、「世の中の住所にまつわる不便を解決し、便利な未来を創造する」としている。

さらに、日本郵便が提供できる住所の価値とそのビッグデータ活用について、デジタルアドレスはユーザーの基本情報である「住所」をデジタル化したものであり、新たな識別番号としてこれまで可視化されなかった様々なサービスにおける住所の利用状況をデータ化することが可能としている。また、デジタル庁が進めるアドレス・ベース・レジストリとの連携について協議が進められており、正規化された住所がデジタルアドレスを通じて利用される世界を目指す。

DX化の前例として、手紙はメール、電話はチャット、現金は電子決済と変化してきており、それぞれが持つ価値は同じであるものの、より付加価値の高いサービスとなっている。住所についても価値そのものは変わらないが、デジタルアドレスというDX化により、個人、事業者双方に対して新たな付加価値を提供し、便利な未来を築いていくことに挑戦するとしている。