トピック

ホンダの宇宙開発本格始動 再利用ロケットとそのビジネスモデル

2025年7月3日 08:20

本田技研工業の研究開発子会社である本田技術研究所は、2025年6月17日に北海道の大樹町で小型再使用ロケットの高度約270mまでの飛行・着陸試験に成功しました。試験はまだエンジンや機体制御といった要素技術の段階ですが、日本のみならず世界でも成功例の少ない再使用ロケットの世界に、これが初のロケット開発であるホンダの存在感が急激に浮上してきたのです。

試験機に続く開発の方向性はどうなるのか、ホンダと競い合う世界の小型再使用ロケットにはどのような機体があるのか、ホンダへの取材で浮上したキーワードから読み解いていきましょう。

着実なエンジン開発

大樹町の海岸沿いの射点で実施された再使用試験機の飛行は、再使用ロケットのキー技術である降下しながらの速度・位置の制御と安全な着陸を実証するためのものでした。

試験機は全高6.3m(着陸脚展開時)、直径85cm、推進薬を搭載した状態で1,312kg(推進薬なしで900kg)、最大推進能力6.5kNのエンジンを2基備えた液体酸素・メタンを推進剤とするクラスター方式のロケットです。エンジン2基のジンバルと4枚の制御翼グリッドフィンによる姿勢制御機能を持ち、機体下部にオイルダンパー式の4脚の着陸脚を備えています。

今回の飛行では、エンジン点火からリフトオフ、着陸脚の収納、エンジン燃焼を絞るスロットリングの実施、着陸に向けたエンジン燃焼開始、着陸脚の展開、そして着陸まで各動作を検証しています。目標高度270mに対して高度271.4mに到達し、着地位置の目標との誤差は37cm、飛行時間は56.6秒でした。公開されたロケット搭載カメラからの映像では、視野に大きなブレもなく飛行していることから、機体制御の目標も達成したとみてよいのではないでしょうか。

ホンダは2019年からロケット開発を始めました。2021年に宇宙事業への参入を表明した際に、三部敏宏社長は「小さな衛星を打ち上げるためのロケット」とその方向性について語っています。

2025年までホンダは開発状況について沈黙を守ってきましたが、エンジン開発に取り組んでいたことが明らかになりました。推進剤を燃焼させる点火器、燃焼器、ターボポンプ、エンジン部分だけの試験機「ホッパー」、エンジンや制御システムを統合したフライト試験機、と1ステップずつ開発を進めてきています。

飛行試験に入る前に、地上から50cmの高さまで上昇し、高度を維持する試験や5mの高度を維持して機体を30度ロール回転させ、水平に5m移動するホバリング試験なども実施しています。

世界を相手にキャッチアップできるのか?

ホンダはロケット事業化の目標時期や具体的なスペックなどについては開示していませんが、取材からその方向性に関するキーワードがいくつかわかっています。

- 小型ロケット(地球低軌道:LEOに1,000kgまでのペイロードを搭載)

- 再使用(離着陸)

- 持続可能燃料システム(LOX/CH4)

- 衛星輸送機需要と輸送機の低コスト化

キーワードのうち前半2つは主に機体設計の方向性に関わる部分です。事業化は未定とはいえ、すでにロケットのフェアリングの設計技術者の採用なども進めていることから、商用ロケットの機体開発に向かって活動していることがうかがえます。

世界ではSpaceXが再使用ロケットFalcon 9を運用して独走状態にありますが、追随する動きはまだそれほど多くありません。後発とはいえホンダも「キャッチアップ中」と自らを位置づけています。

小型ロケットとは、搭載できるペイロードの質量が1,000kgまでのロケットを指すという定義が一般的で、2021年の表明からホンダの目標は変化していないことがうかがえます。

世界の状況では2010年代には小型ロケットに参入を表明した企業がラッシュともいえる状況にありました。2022年の推計では、開発を続けている企業だけでも18カ国の約50社にのぼり、非常に競争が激しい世界です。

ただ、ここに再使用性という要素を加えると先行例はかなり限られてきます。ホンダが視野に入れているという意味では、国内の例では文部科学省の中小企業イノベーション創出推進事業(SBIR フェーズ3)で「民間ロケットの開発・実証」プログラムに最初に選定された国内ロケットベンチャーの4企業のうち、Space Walkerが開発する有翼ロケットの「RaiJin(雷神)」があります。RaiJinは2028年にサブオービタル飛行を目指していて、高度600kmのLEOに310kgを打ち上げる目標です。

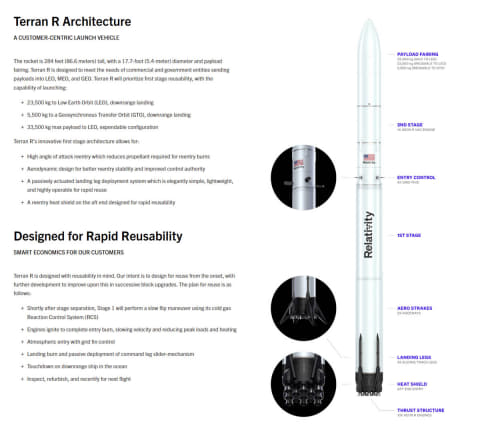

「小型」という定義からは外れますが、ホンダが視野に入れている再使用・LOX/CH4という条件を満たすロケットにニュージーランドのROKETLABが2025年初打上げを目指して開発中の「Neutron」(LEOに13トン)、米国のRelativity Spaceが開発中の「Terran R」

(LEOに23.5トン)があります。どちらも再使用性を中心に設計されたロケットです。

Neutronの特徴は、1段+フェアリングという機体構成で全て再使用可能であるという点です。機体全てを再使用できるようになると、新しい機体を製造する待ち時間を減らすことができ、回収から次の飛行までのターンアラウンド時間を削減することができます。Terran Rは1段を再使用する部分再使用型ですが、高速製造をうたっていて高頻度での打上げに対応するとしています。

再使用ロケットの低コスト化の鍵は「ケイデンス」

再使用ロケットのビジネスは打上げの低コスト化要求と強く結びついていますが、実は、「再使用にしたから打上げ価格が下がり、低価格を求める顧客を獲得できる」わけではありません。

再使用ロケットは地上に帰還するために追加の燃料や機体の質量を増やす着陸脚などの装備が必要です。その分だけ搭載できるペイロードの質量が減ってしまうため、高頻度で打上げを実施することで宇宙へ運べる質量の「損」を緩和し収益へと近づけなくてはなりません。打上げ頻度(ケイデンス)を高くできない限り低コストは実現できないのです。

では、ホンダのキーワードの後半2つである「輸送機の低コスト化」はどれほど打上げれば経済的に成立するのでしょうか?

2021年に欧州の宇宙系シンクタンクは、公表された数値に基づいて再使用ロケットの代表かつトップランナーであるFalcon 9の経済性を分析し、Falcon 9が年間で6~9回の打上げを実施すれば損益分岐点を超え(打上げ回数の幅は、NASAや国防総省といった優良顧客の獲得数に依拠します)、年間20回以上打上げれば粗利益が収入の40%から50%に達する見込みがあると試算しました。

2021年の段階では、Falcon 9の打上げは年間30回で、そのうち17回は自家消費であるスターリンク衛星の打上げとなっています。自ら需要を作り出して回転数を上げていたという状況ですが、2024年の実績では、Falcon 9(Falcon Heavyを含む)の131回の打上げ中スターリンク衛星を除いた外部の顧客向けは43回に達していますので、安定して損益分岐点を超えているといえます。

Falcon 9は最大で2トンのペイロードを搭載できる中型ロケットのカテゴリに位置します。再使用に伴う搭載重量の損失は、小型ロケットのほうが大きな影響となるため、小型かつ再使用というロケットのほうが再使用回数の条件は厳しくなります。

再使用ロケットの経済性を追求する代表的なモデルが1980年代にドイツの研究者が開発したコスト計算モデル「TRANSCOST」です。ロケット開発で世界にキャッチアップを目指す韓国は、TRANSCOSTに詳細な要素別のコスト見積もりを加えて小型ロケットの再使用回数と経済性を分析しました。

この研究によると、Falcon 9などペイロード搭載量が2トンもある中型ロケットならば年間で5回飛行できれば打上げコストが使い切りロケットを下回る、つまり再使用のほうがお得になります。しかし搭載量2,000kgの比較的小型のロケットの場合は19回の飛行でようやく使い切りロケットと重量あたりの打上げコストが交差し、20回以上飛行しないと経済性が得られないと分析しています。

ホンダの再使用ロケットはこの試算よりもさらに搭載量が小さいわけですから、これを上回るケイデンスを実現しないと経済性が得られない可能性があるといえます。

再使用ロケットを日本で商用化した企業はまだありませんが、再使用の技術的な成立性に加えて、日本のどんなロケットも実現したことのない高頻度打上げを目指す必要があるのです。この点で、エンジンや機体設計といったハードウェア面の技術に加えて、燃料や打上げ射場の条件といった運用性に関わる要素が重要になってきます。

液体酸素・メタン(LOX/CH4)という燃料の組み合わせは、燃料コスト、取り扱いやすさ、入手性、エンジンの手入れのしやすさといった点で再使用に向いていると考えられています。

「持続可能」という観点からホンダがこれを採用したことも頷けます。一方で、高頻度打上げを支える射場という観点では先入観を持たずに考えたほうがよいのではないでしょうか。

今回の打上げ試験は北海道の大樹町ですが、周囲の私有地と近いことから試験機をさらに大型化することは安全性の観点から難しい環境です。次の大型試験機、あるいは2029年に目指すサブオービタル機の射場は別の場所が選ばれる可能性もありそうです。

SpaceXに対し優位な点も

ホンダは、小型ロケットのカテゴリにありながら性能では中型・大型ロケットに比肩しうる低コスト性を実現できる機体を開発し、ペイロードの搭載量で住み分ける方向なのではないかと考えられます。

この点で、SpaceXよりも有利といえる点がいくつかあります。まずは人件費。再使用ロケットの場合、打上げ総コストに占める生産コストが使い切りよりも小さくなります(韓国の試算では使い切りの場合で67.4%、再使用は23.5%)。

その分だけ整備費用など人件費が関わるコストが大きくなるわけですが、欧州の試算では2021年の時点でSpaceX従業員の平均年収は実に10万ドル(現在価値で1,400万円以上)となっています。

人件費の点で日本企業には有利だといえるだけでなく、ロケット事業拡大のためには新たに人員を呼び込まなくてはならないSpaceXと異なり、自動車産業で育てた優秀な技術者を社内から募ることができる点で有利な条件がありそうです。