鈴木淳也のPay Attention

第266回

話題の「エージェンティック・コマース」とはなにか

2026年1月27日 08:20

「Agentic Commerce(エージェンティック・コマース)」の話題が花盛りだ。1月11日から13日の3日間にかけて米ニューヨーク市で開催された世界最大の小売業界展示会「NRF 2026 Retail's Big Show」において最もホットなトピックとなったのは、まず間違いなくエージェンティック・コマースの話題だ。

NRF初日の11日午前に開催された基調講演では米Google CEOのスンダー・ピチャイ(Sundar Pichai)氏が登壇し、同社の最新AI事情に触れつつ小売業界でいま起きつつあるトレンドを紹介するなかで、それら事業者がAIエージェント(Agentic AI)を通じて顧客と繋がり、実際に商品の販売に至る道筋をサポートする「Universal Commerce Protocol(UCP)」の発表を行なった。

同氏の講演の後半では米Walmart CEOのJohn Furner氏との対談で、実際にWalmartがGoogle GeminiのAIを使ってエージェント主導型の買い物体験を構築した例が紹介されており、Gemini AIが顧客の過去の購買履歴から嗜好を理解したうえで、例えば「来週、釣りで旅行に行く」と伝えれば、AIが天候や場所を考慮しつつ、過去の購入履歴から必要な道具を提案し、前日までに荷物がホテルに届くよう手配するといったことが可能となる。

これはエージェンティック・コマースの一例となるが、実際Walmartでは顧客対応等ですでにAIを導入しており、顧客向けAIエージェント「Sparky」のほか、店舗従業員向けAIやサプライヤー向けのキャンペーン等構築支援AIが稼働済みとなっている。

業務支援でAI導入が徐々に進みつつあるなか、小売にとって最も重要な販売チャネルの部分にAIが進出しつつあるというのがエージェンティック・コマースにおける重要なポイントとなるが、なぜこれが大きな話題となっているのか。また、小売がこぞってエージェンティック・コマースに注目し、導入に向けて一斉に動き出しているのかを解説したい。

なぜエージェンティック・コマースがここまで話題になるのか

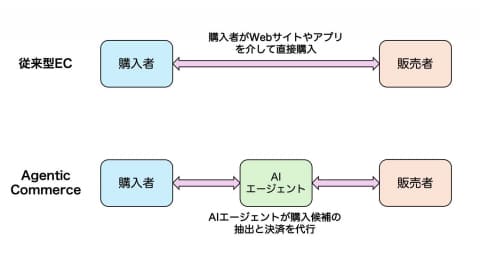

「ChatGPTのような対話型インターフェイスを通じて買い物を行なう」という、従来のECサイトのUI/UXの仲立ちをAIが担う形で商品の販売を行なうという試みは比較的前から存在しており、これはChatGPTが華々しくデビューして以降も個別に事業者が対応してきた。

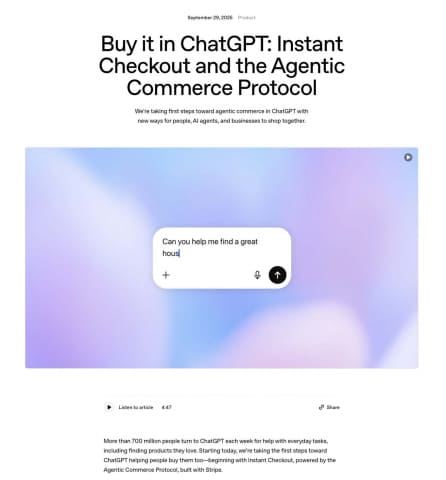

だがエージェンティック・コマースがここまで騒がれるようになった直接のきっかけは、おそらく25年9月にOpenAIが発表した「Instant Checkout」のサービスと、そのバックグラウンドで動作するACP(Agentic Commerce Protocol)というオープンな接続プロトコルの存在が大きい。

前述のように、AIをフロントのインターフェイスとして活用してオンラインで商品の販売を行なうというアイデアは以前からあり、個々に実装が進められてきた。ACPが登場したことで、ECの販売事業者がこの標準プロトコルを使って自社のサイトをChatGPTに接続することが容易になり、ユーザーはChatGPTを介して接続された販売事業者からの買い物が簡単に行なえるようになる。

ACPはOpenAIと決済事業者のStripeが共同で開発したプロトコルでECサイト側が持つ商品情報をChatGPTの仕組みを通じてユーザーに適時提示しつつ、決済の段階では販売者に直接決済情報などの個人情報を伝えることなく(SPTという決済用の共有トークンを用いる)、支払いを完了できるようになる。

ストライプジャパンのソリューションアーキテクト 安部草平氏によれば、この発表以降に日本国内でも販売事業者の多くから、Stripeへ問い合わせが来ているという。同氏によれば、国内ECサイトにおける流入元としてYahooやGoogleの広告ネットワークが依然として多い一方で、その次のランクにすでにChatGPTが顔を出しており、現状では5~10%程度ではあるものの無視できない水準にあるようだ。

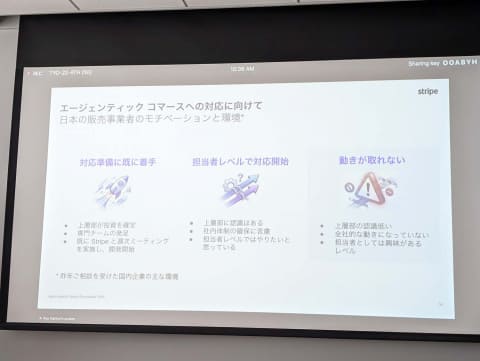

そうした背景もあり、発表からわずか3カ月ではあるものの、EC事業者も近い将来の布石として何らかの手を打つ必要があると考えて動き始めているのだろう。ただ、小売事業者の中でも温度差が大きいようで、超大手ではすでに発表直後の10月にStripeに問い合わせ、すでに10数人単位のチームを編成しているケースもあれば、担当者が動き始めた段階、あるいは上層部の認識が低く何もできていないケースもあり、これら3つのケースは“肌感覚”で1:3:4くらいの比率だという。

「世間はエージェンティック・コマースという“バズワード”に飛びついて騒いでいるだけではないのか?」と思う方もいるかもしれない。だが、エージェンティック・コマースに関して本当に恐ろしいのは、トレンドの移り変わりが早いという部分にあり、もし今後ユーザーの対コンピュータの操作インターフェイスが“AIエージェント”へと本格的に推移した場合、従来のECの仕組みでは自社のサイトへの流入が大幅に減少し、露出や販売機会を失ってしまうという点にある。

現在でも、従来の検索エンジン経由のメディア記事やECサイトへの流入も影響を受けており、ChatGPTのような対話インターフェイスで直接答えや情報を得てしまい、サイトへの誘導が難しくなりつつある。当然、AdWords(Google 広告)のような検索に紐付いた広告サービスも機能しにくくなり、サイトへの流入がなければAdSenseやバナー広告のような仕組みも回らない。つまりユーザーが直接対面するインターフェイスがAIエージェントへと変化することで、従来のインターネットで成り立っていたビジネスが大きく変わらざるを得なくなる。

ECサイトができる対策としては、できるだけ早くAIエージェント経由のインターフェイスを利用できるよう仕組みを作り、接続を完了させることにある。今年のNRF会場では「Agentic Commerce」をテーマにした展示が多数行なわれており、販売事業者がAIというツールを活用していかに変化の激しい時代に対応していくか、またAIの登場で検索性の向上やデータ分析の精度が上がり、これを販売機会の増大につなげるための手法が多数紹介され、多くの来場者で賑わっていた。

「ACP」と「UCP」2つは互いに競合するものなのか?

Googleが発表した「UCP」はNRF 2026における最も大きなトピックではあるが、同時に先行して発表されていた「ACP」の存在があり、当然ながら「両者は競合するものなのか?」という疑問が出るわけで、「また大手IT企業が早い段階から主導権争いか」といった感想を抱いた人がいるかもしれない。

しかし、両者が排他関係にある競合規格かといえば「否」であり、ニーズや設計思想の違いから“異なるアプローチを採った規格が2つ存在している”という説明が正しいかもしれない。単純に考えれば、「ACPを擁するOpenAI+Stripe vs. UCPを擁するGoogle」の構図のようにも見えるが、UCPの賛同企業にStripeが含まれていることからも分かるように、ニーズや用途によって使い分けるのが適切だろう。

UCPの特徴は賛同企業の多さからも分かるように、どちらかといえばインフラとして広く利用されることを想定している。決済にあたっては「AP2(Agent Payments Protocol)」という仕組みを使用し、VC(Verifiable Credential)という分散型で信頼性の検証が可能な署名とともにAIに対して「いつ、どこで、いくらまで」といった権限(Mandate)を与えることで商品検索から決済までを行なわせる自由度の高さがある。

複数のAIエージェントが協調動作することも想定しているため、A2A(Agent2Agent)やMCP(Model Context Protocol)といったプロトコルを用いている。また、PSP(Payment Service Provider)と呼ばれる決済代行事業者を自由に選択することも可能だ。

対するACPだが、その最大の特徴はChatGPTでの利用に特化している点にあるといえる。ACP自体はオープンプロトコルではあるものの、本稿執筆時点でAIエージェントとしてのインターフェイスはChatGPTのみ、PSP対応はStripeのみということで、位置付けとしては「ChatGPTで手早く簡単にエージェンティック・コマースを実装するための仕組み」になっている。

ただし、調査方法にもよるもののChatGPT自体のAI利用シェアが6割超で過半数を占めているというデータもあり、「エージェンティック・コマースへの一歩はまずChatGPT対応から」という考えでも間違っていない。小売事業者にとっては必要に応じて接続先を増やしていけばいいため、まずACPでChatGPT対応を検討しつつ、世間のトレンドに合わせて接続先AIエージェントを増やしたり機能拡張を行なっていく……という流れで問題ないだろう。

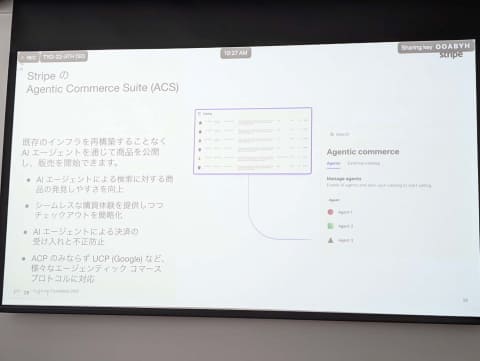

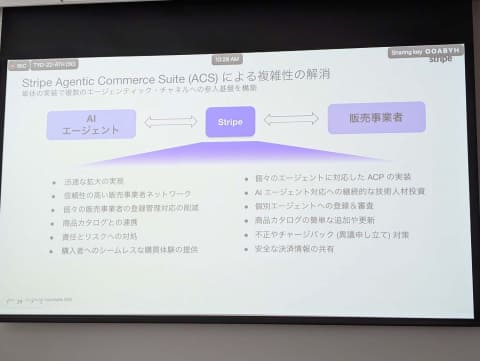

例えば、Stripeで提供しているAgentic Commerce Suite(ACS)という製品では、ACP対応のみならず、将来的に接続可能なAIエージェントを増やしたいと思った場合、システムに大きく手を入れることなく、シンプルに接続先をシステム上から“増やす”だけでいい。StripeがPSP(決済代行事業者)として仲介する形となり、AIエージェント対応のみならず同社が提供する各種サービスもそのまま利用できるため、エージェンティック・コマース対応を検討している小売事業者の一助になるはずだ。