西田宗千佳のイマトミライ

第299回

「Rakuten最強U-NEXT」の必然 映像配信の今

2025年6月30日 08:20

楽天モバイルとU-NEXTは、両社のサービスを組み合わせた楽天モバイルの新料金プラン「Rakuten最強U-NEXT」を発表した。

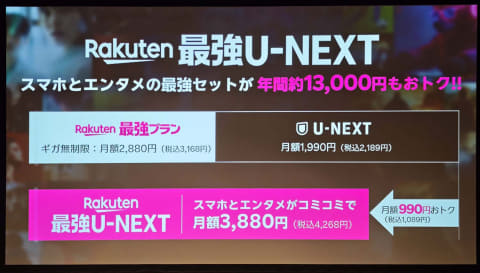

特徴は、両社のサービスがセットになっていること。楽天モバイル(楽天最強プラン)が3,278円、U-NEXTが2,189円で本来は合計5,467円なのだが、それが1,089円割引になり、4,378円で使える(発表時のプレゼンでは家族割を含めた形で提示されているが、ここでは家族割を含めない表記としている)。

携帯電話事業者と映像配信のセットプランとしては、NTTドコモがDAZNと組んだ「ドコモ MAX」がある。

KDDIにしてもソフトバンクにしても、オプションの形で映像配信のセットは用意しているので、それ自体が珍しいわけではない。

だが、楽天とU-NEXTは「最強のセットである」と強調する。そして実際、それはある程度筆者にも理解できる。また、影響力も大きいだろうと感じる。

それはどういうことなのか、映像配信側の事情から紐解いてみたい。

初期から映像配信を追求してきたU-NEXT

楽天とU-NEXT Holdingsには浅からぬ関係がある。

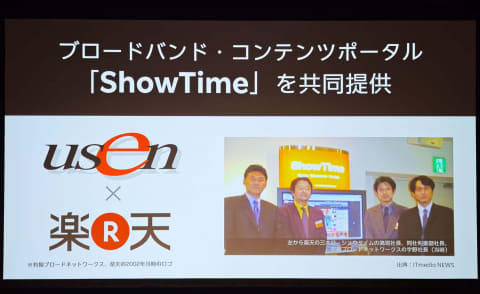

楽天とU-NEXT Holdings(当時はUSEN)は、2002年に共同で映像配信サービス「ShowTime」を立ち上げていたのだ。今回の会見でもそのことは強調されていた。

インターネットが進化していけば、文字や画像だけでなく映像も扱えるようになるのは必然だった。放送にしろ映画にしろ、既存の産業構造は硬直しており、新規参入は難しい。だが、インターネットからなら新しい形から大きなビジネスに成長させられるかもしれない……。

こういう思考は、当時多くの人々が考えていた。日本ではUSEN(現U-NEXT Holdings)のトップであった宇野康秀氏が、有線放送の回線を光ファイバーに置き換え、ブロードバンド回線を使ったビジネスの軸として、映像配信の普及を模索していた。当時、そのために作られたのが「ShowTime」であり、楽天も重要なパートナーであった。

ご存知のように、その構想はうまくいかなかった。要はまだ早すぎたのだ。PCだけでは市場が小さく、映像コンテンツの権利処理も思うように進まなかった。

この辺りの状況は、アメリカでは2000年代末になると変化し始めたが、日本で明確な変化が現れるのは2010年代半ばのことである。

アメリカではNetflixやAmazon Prime Videoが勃興してケーブルテレビの需要を脅かしていき、YouTubeやTikTokは日常の映像消費として、地上波をはじめとした無料放送を脅かす。

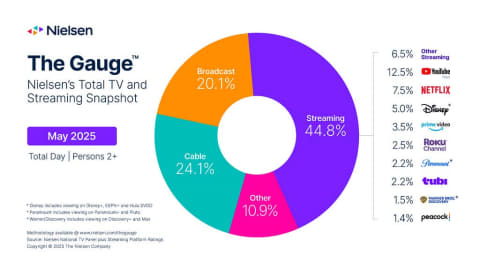

今年5月、アメリカではついに、YouTubeやNetflixの視聴量が、テレビ全体の44.8%に到達。地上波とケーブルテレビ(つまり放送系)の視聴量を抜いた。調査会社・ニールセンによる、アメリカの家庭・二人以上での視聴に関する定点調査の結果によると、ネットが映像視聴において、スマートフォンの上だけでなくリビングでもトップに立ったことを示している。

日本はまだこの領域に達していない。だが、テレビメーカーの話によれば、YouTubeの視聴量はテレビ東京の視聴量を抜き、シェアトップのAmazonプライム・ビデオが迫っている状況だ。

そんな中で、日本生まれのサービスとしてシェアを確保しているのが「U-NEXT」である。同社は2007年に「GyaO NEXT」としてサービスをスタート、2015年10月にリニューアルし、今の月額制・見放題コンテンツを軸にしたサービスになった。

奇しくも、Netflixが映像配信をスタートしたのも2007年であり、日本に参入したのも2015年である。USEN/U-NEXTは世界の映像配信のトレンドと並走しながら、ビジネスを日本に定着させてきた存在なのだ。

U-NEXTはこれまで、自社グループで展開する「y.u.mobile」くらいでしか、通信サービスとのセットを展開して来なかった。だが今回、楽天モバイルと組んだのは、過去からの関係もあるだろうし、トップ同士が「日本のサービスで組もう」という意思を見せたからではないだろうか。

「ユーザーシェア3位」「金額シェア2位」の巧みな戦略

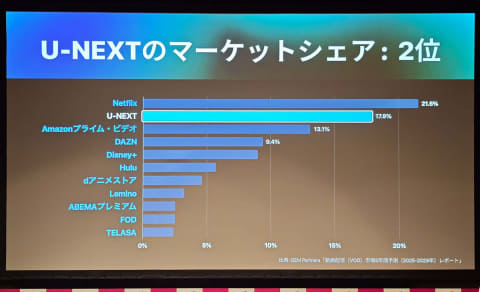

今回の会見で、U-NEXTの国内シェアは「2位」と紹介された。

だが、ここには留意点がある。この調査は「金額ベースである」という点だ。

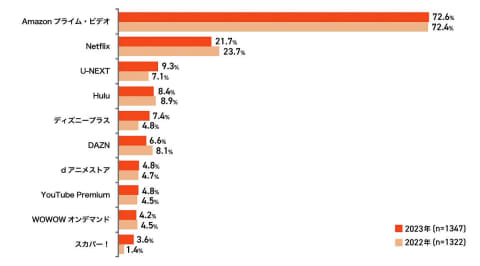

以下の調査は少し古いものだが、インプレス総合研究所が調査した、2023年度の有料映像配信の利用動向だ。ユーザーアンケートを元にした調査なのでその点は留意が必要なのだが、筆者が耳にしている「利用者数ベースのシェア」とは矛盾していない。Amazon Prime Videoが圧倒的なシェアを誇り、その次をNetflixが追い、U-NEXTはそれに続く「3位グループ」にいる。

インプレス総合研究所の調査の時期から、ユーザー数にはもちろん変化がある。外資系サービスは正確な人数を公開しない。だからAmazon Prime Videoのユーザー数は正確にわからないが、今も圧倒的なシェアを誇る。そこにNetflixが猛追中。2024年2月には、日本国内でのNetflix利用者数が1,000万人を超えたことが発表されている。

それに対して、U-NEXTのユーザー数は、2025年2月現在で466万人とされている。

この段階で、トップグループからは倍以上の差があり、「一歩引いた3位」であることがわかる。

だが、それが金額ベースになると2位に変わるところが非常に重要だ。

Amazon Prime Videoのシェアが日本で高い理由は、簡単に言えば「価格とラインナップ」にある。特に前者は圧倒的だ。年額5,900円(月額600円)は、他社に比べ数百円安い。しかも、ショッピングの無料配送や音楽配信など、多数のサービスがセットになっている。映像配信を軸に据えなくても、「他の目的のために入ってくれる」というのは圧倒的だ。

Netflixは、最も安価な「広告つきスタンダード」が月額890円。4K対応の「プレミアム」が月額2,290円。Amazon Prime Videoとはかなり価格が違うが、一方で、昨今の会員数増加を支えているのは、安価な「広告つきスタンダード」である。

一方で、U-NEXTの料金プランは基本1つ。価格は月額2,189円で、他社より高い水準にある。ユーザー数がトップ2社よりも少ないのに金額シェアでは2位になるのはそのためだ。

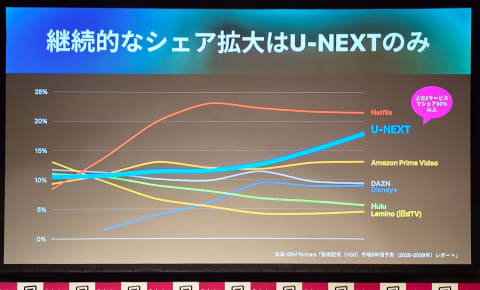

安価な方がユーザーは集まりやすい。それでもU-NEXTは支持を得ていて、ユーザー数も増えているという。

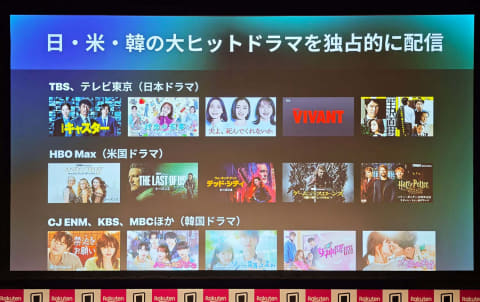

理由は「コンテンツの量と質」にある。

見放題コンテンツの量では日本最大級。また見放題でなくとも、都度課金で視聴できる新作も多い。気になる映画や昔のドラマ、アニメを探していたらU-NEXTに辿り着く……ということは多い。

積極的に映画会社などと提携。2023年にはTBS・テレビ東京などが出資していた配信事業者「Paravi」と経営統合、TBSがU-NEXTの株式を20%取得して関係を強化した。旧Paraviの顧客を獲得したこと、日本のテレビ局から供給されるドラマを集められたのは大きい。

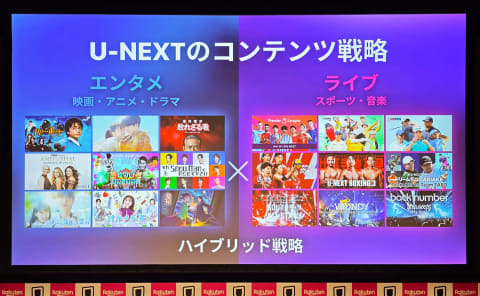

さらに現在は音楽・スポーツなどのライブ配信を強化した。ライブ配信の利用者も急増している。

電子書籍も展開している。

これには2つの理由がある。

1つは、映画やドラマ、コミックの映像化作品と原作を結びつけることが、サービス利用の活性化に有用であること。

2つ目は、今後「映像作品の原作」を確保するためには、自社で電子書籍を展開することが重要、という観点からだ。

この辺の全体戦略については、2024年1月、本誌に掲載したU-NEXT・堤天心社長のインタビューに詳しい。

現状、U-NEXTはAmazonやNetflixと同じ土俵では「オリジナル作品」戦略をしていない。それよりも、スポーツや映像ライブを含めた「多層戦略」が目立つ。

現実問題として、映像配信は1社で家庭の需要を満たしづらい。2つ以上契約する人が多いのが実情だ。そこで「アマプラがあればいい」ではなく、「ここも契約しておきたい」と、ちょっとこだわりのある人に確実に選ばれる路線こそがU-NEXTの狙いであり、そこで「安売り戦争に入らない」ことも、健全に競争していくための戦略だ。U-NEXTはこれまで値下げをしておらず、この戦略が初期から一貫したものであることがわかる。

通信セットで「プチ値下げ」「新顧客」を狙う

そういう目線で見ると、今回の楽天モバイルとの提携は、「ちょっとした値下げ」とも言える。

U-NEXTの月額料金の中には毎月1,200円分の「U-NEXTポイント」が含まれ、都度課金コンテンツや電子書籍の閲覧、映画館のクーポンへの引換などにも使える。

だが「Rakuten最強U-NEXT」には、この1,200円分のポイントが含まれない。

セット価格の割引が1,089円であることを考えると、ポイント分だけ値下げされている……と見ることもできるのだ。

「U-NEXTポイントの分、安ければ」というのは、U-NEXTのユーザーからは聞かれることの多い話だ。一方で、電子書籍や新作映画の視聴に使っている人は多く、これはこれでうまく回ってきた仕組みだ。筆者も映画館で映画を観る際、U-NEXTポイントを使うことは多い。

他方で、同社が「500万」という数を大きく超えていくには、そろそろ新しい仕組みが必要な時期でもある。前述・U-NEXT堤社長のインタビューでも、500万を超えていくことには大きな価値があると語られている。国内勢としての競争力を高めるには、もう一声ユーザー数を増やし、「U-NEXTとはなにか」を説明しなくていいレベルになっていく必要がある。オリジナルコンテンツや独占配信が効果を持つには、やはり一定以上のシェアが重要である。

ここで単純に値下げしたりポイント分を割り引いたりすると、ここまでのビジネスモデルが崩れる可能性もあるだろう。

だから、楽天モバイルと組むのは、「通信を求める顧客」という新しい接点を増やす上でも重要だ。もちろん楽天モバイルとしても、顧客単価上昇に大きく寄与する。他社の場合もそうだが、この種の「バンドルプラン」は、顧客の定着率が高いことで知られている。要は「通信と配信の両方が不要にならないと止めない」からだ。

そう考えると、U-NEXTの今回の動きは、同社の位置付けを考えても最適かつ必然的な動きでもあったのだろう。