トピック

最後の「H-IIAロケット」いよいよ打上げ その苦難と栄光の歴史

2025年6月20日 08:20

2001年から日本の基幹液体ロケットとして多数の人工衛星を打ち上げてきたH-IIAロケットは、2025年6月29日に予定されているH-IIA 50号機/温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」の打上げで最後の飛行を迎えます。1996年の開発決定から29年、運用開始から24年にわたって宇宙開発を支えてきたH-IIAロケットの歴史とエポックなできごとを振り返ってみましょう。

【追記】:H-IIAロケット50号機の打ち上げは6月29日1時33分3秒に再設定されたため記事を更新しました。(6月27日)

【追記】:H-IIAロケット50号機の打ち上げ延期が発表されています。新たな打上げ日については、決定し次第発表としています(20日22時)

日本の液体燃料ロケット開発

日本の液体燃料ロケット開発は1969年の宇宙開発事業団(NASDA)発足の翌年、1970年に米国から技術を導入した「N-Iロケット」の開発から始まりました。N-Iロケットはマクダネル・ダグラス社のThor Delta(ソー・デルタ)ロケットの技術をベースにしていますが、誘導方式などの米国の技術には非開示の部分がありました。

1975年にN-Iロケット1号機で技術試験衛星I型「きく1号」(ETS-1)の打ち上げに成功すると、日本はロケットの能力向上と純国産化を目指してN-IIロケット開発、そして国産化を進めるH-Iロケットの開発に着手していきます。N-Iロケット開発中にはすでに純国産技術でロケットを開発するなら「最高の性能が得られる液体酸素/液体水素を用いたロケットにすべきだ」との議論が始まっていたといいます。

1981年に国産化の端緒となるH-Iロケットの開発が始まります。1段エンジンはN-IIロケットからの流用である液体酸素/ケロシンのエンジンでしたが、2段に液体酸素/液体水素を用いた国産エンジン「LE-5」を新規に開発しました。

国産の固体モーター、慣性誘導装置を加えた3段式ロケットH-Iは質量550kgの静止衛星を打ち上げる能力を持っていました。NASDAと三菱重工業をはじめとする多数の国内企業の協力の元、1986年8月に液体酸素/液体水素2段エンジンLE-5を実現したH-Iロケット試験機1号機の打上げに成功し、後に静止衛星の打上げ能力向上につながる、軌道上でいったん燃焼停止したエンジンにもう一度着火する「再着火」にも成功しました。

H-Iは9号機まで運用を続け、技術試験衛星「ETS-V(きく5号)」や静止気象衛星「GMS-4(ひまわり4号)」など日本の衛星の打上げに貢献します。運用の中で、静止衛星の大型化という衛星側の要請に応えるため、すでに次のH-IIロケットの開発が始まっていました。

当時の電電公社(現NTT)が2トン級の静止衛星が必要だと要望したことから、H-IIは一気に2トンの静止衛星を打ち上げる国産液体ロケットを目指すことになりました。H-Iロケットまでは米国のライセンス生産の部分が含まれていて、日米協定の制約から第3国のロケット打ち上げを受託することができませんでした。純国産ロケットで制約なく世界の衛星を打ち上げることもH-IIロケットの目標でした。

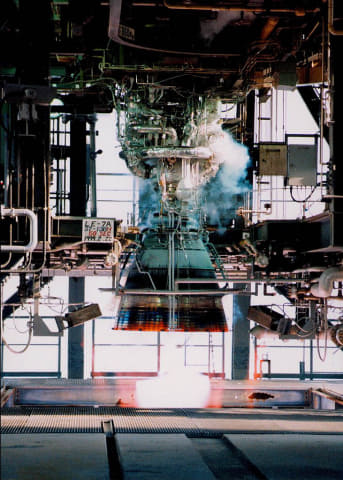

1段メインエンジンに、スペースシャトルのメインエンジンと同じ二段燃焼サイクル方式を採用した「LE-7」を取り入れるH-IIロケットの開発が1985年に始まります。しかし大きな目標を掲げたことからエンジン開発は難航し、死亡事故を伴うエンジン試験中の爆発トラブルも発生しました。1号機の打上げ目標は当初の予定より2年遅れて1994年となりました。

せっかく仕上げたH-IIロケットですが、円高の波の中で海外への宇宙技術販売が難しいという批判にさらされることになります。純国産化のためにあえて高コスト部品も採用したH-IIは、新たにコストダウンという課題に取り組むことになりました。

当初は「H-II高度化」と呼ばれていたコストダウンを含む改良計画が進む最中の1998年に、H-II 5号機で飛行中のエンジン停止という失敗が起きます。翌年には8号機でもLE-7エンジンの早期燃焼終了から指令破壊というトラブルが発生。H-IIは8号機で運用を終了することになり、1996年に政府の「宇宙開発政策大綱」で示された「多様な衛星打上げ需要への柔軟な対応と経済的な打上げ運用を目指したH-IIAロケット」へと移行することになります。こうして誕生したのが、1段にLE-7改良型の「LE-7A」、2段にLE-5Bエンジンを採用したH-IIAロケットでした。

H-IIAの開発に参加した企業は、インテグレーター/1・2段機体およびLE-7Aエンジン、LE-5Bエンジン製造として三菱重工業、そのほか主要な企業だけでもIHI(LE-7A、LE-5Bのターボポンプ)、IHIエアロスペース(SRB-A)、川崎重工業(フェアリング)、NEC東芝スペースシステム(慣性誘導計算機などアビオニクス類)、日本航空電子工業(慣性センサユニット)、三菱プレシジョン(制御電子パッケージなど)、三菱スペース・ソフトウエア(誘導プログラム)などが参加しています。

2010年にJAXAが取りまとめたリストでは、さまざまなコンポーネント、部品、素材の製造に関わる企業として250社近くが名を連ねていました。

H-IIAデビュー

H-IIAは全長53m、直径4mの2段式液体燃料ロケットで、固体ロケットブースターSRB-Aを2本備えた「H-IIA 202型」と4本の「H-IIA 204型」2種類の形態があります。202型では、静止衛星の投入目標である静止トランスファ軌道に4.1トン、204型では6トンの搭載能力を持ち、H-Iから続く静止衛星の打上げを大きく拡大することになりました。

H-IIから引き継いだLE-7Aは、液酸液水(液体酸素と液体水素)の2段燃焼サイクルエンジンです。まず極低温の液体水素をターボポンプで圧力を高め、主燃焼室とノズルスカートの壁面を通過しながら温められて「プリバーナ」という予備燃焼室へと送られます。

プリバーナでは水素と少量の酸素が混ざった状態で燃焼させ、未燃の水素を多く含んだ高温高圧の不完全燃焼ガスを発生させます。この不完全燃焼ガスは2基のターボポンプを駆動して主燃焼室に送り込まれ、残りの酸素と合わさって完全に燃焼し、推力を発生させます。燃焼が2段階に分かれていることから「2段燃焼サイクル」と呼ばれているのです。

液体酸素、水素の力を余す所なく引き出して飛翔するH-IIAロケットは2001年8月、種子島宇宙センターからロケット性能確認用ペイロード2型(VEP-2)を搭載して打上げられ、試験コンポーネントのレーザ測距装置(LRE)分離にも成功しました。2回の試験打上げを経て3号機で静止衛星であるデータ中継衛星「こだま(DRTS)」と無人宇宙実験プラットフォーム「USERS」の打上げに成功します。

順調に打上げを重ねたH-IIAでしたが、2003年に情報収集衛星「光学2号機」「レーダ2号機」を搭載した6号機でSRB-Aが分離されなかったトラブルから指令破壊にいたり失敗します。原因はSRB-Aを接続していた機構がエンジンの熱で損傷したというものでした。

2003年は宇宙開発事業団(NASDA)、宇宙科学研究所(ISAS)、航空宇宙技術研究所(NAL)の3機関が統合され、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発足した年でした。新組織となって初めての打上げで失敗という痛手に見舞われながらも、SRB-Aの接続方式を改良して1年3カ月後の2005年2月からH-IIAは打上げを再開します。ここから2024年9月の49号機にいたるまで、H-IIAは連続で打上げに成功し、運用規模、連続成功共に日本のロケットで最大の規模となりました。

H-IIの高度化計画から発展したH-IIAは、2016年までさらなる高度化を目指します。日本の液体ロケットの大目標である静止衛星の軌道投入では、実はロケットが直接に高度約3万6,000kmの静止軌道へ衛星を届けるわけではありません。「静止トランスファ軌道(静止遷移軌道:GTO)」という中間的な軌道で衛星を切り離し、静止軌道まで衛星自身が持つエンジンで移動していきます。

直接静止軌道を目指すことができるロケットは世界でも非常に種類が限られ、打上げ費用が高額になることから、軍事衛星向けと言ってもよい存在です。衛星の持つ限られた燃料で静止軌道への移動と、運用中の軌道制御をしなくてはならない民間の衛星からすれば、少しでも多くロケットの力で飛行して静止軌道に近づけてほしいという要望がありました。

そこでH-IIAの2段機体を改良し、宇宙空間で燃料の蒸発を抑えた上に電源やアンテナなどを大型化した高度化によって、世界で求められるレベルへと能力を向上させました。

ファミリーへと発展「H-IIB」

H-IIAと平行して日本が進めていたのが、国際宇宙ステーション(ISS)への参加です。参加5カ国の分担として、ISSへ物資を届ける宇宙ステーション補給機「HTV(こうのとり)」を打ち上げるために、H-IIAを発展させた大型ロケット「H-IIB」の開発が2003年ごろから始まりました。H-IIBロケットは1段の直径をH-IIAの4mから5.2mに拡大し、1段エンジンLE-7Aを1基から2基に増やしてクラスタ化し打上げ能力の向上を図りました。

全長はH-IIAの53mから56mになり、大型の貨物であるHTVを収納する、専用大型フェアリングも開発されました。いくつかのエンジンを束ねる(クラスタ化)方法は、すでに性能の確定しているエンジンを使用できるため、短期間かつ低コストで開発を進められるという長所があります。

H-IIBではもう一つの目標がありました。打上げ後に安全な海域に2段を制御して落下させる技術(コントロールドリエントリ)の開発です。H-IIBに搭載したHTVが目指す国際宇宙ステーションは軌道傾斜角51.65度の軌道を周回しており、南北の人が居住している地域の多くの上空を通過します。

打上げから数日で地球の大気に再突入してくる際にほとんどの部品は燃え尽きてしまいますが、万が一にも破片などが地上に落下することがあってはなりません。そこで、衛星を分離した後に2段のエンジンをもう一度燃焼させて軌道から離脱し確実に南太平洋の海上に落下させるという目標が設定されました。

2011年1月、H-IIBロケット2号機はHTV 2号機を搭載して打上げられ、無事にHTVを分離したのちに地球を一周して種子島宇宙センターの上空へと戻ってきました。種子島地上局からのコマンドを受けて計画通りに軌道離脱燃焼を開始し、南太平洋の落下予想区域の範囲内に落下しています。

H-IIAでは燃料の搭載量の制約などから制御落下はできませんでしたが、H-IIBで培ったこの技術はH3ロケットに活かされ、安全な2段の再突入に役立っています。エンジンのクラスタ化や、推進剤タンク製造の際の摩擦攪拌接合(FSW)採用による製造技術向上など、H-IIBの存在はH-IIA発展型として機能し、H3開発へとつながっていきました。

多様な打上げ実績

H-IIAデビュー以降の主な打上げミッションを見ていきましょう。まずは2003年の4号機。主衛星は地球観測衛星「ADEOS-II(みどりII)」ですが、オーストラリアの小型科学衛星「FedSat」が相乗りしています。H-Iまでは米国とのライセンスでできなかった第3国の衛星の打上げが初めて実現した例でした。

続く2003年の5号機では情報収集衛星「光学1号機」「レーダ2号機」の2機が搭載されました。日本は1990年に米国との貿易摩擦から「衛星調達合意」という制限を課されており、日本の政府系衛星でメーカーが技術を磨き、海外に衛星を販売するというサイクルを回すことが難しくなっていました。

北朝鮮のミサイル「テポドン」の発射から独自の偵察衛星を必要とした日本は情報収集衛星を定期的に打上げ、実質的にこれが日本の衛星開発を下支えすることになります。

2007年には13号機で月周回衛星「SELENE(かぐや)」が打上げられます。JAXA発足まで科学衛星はISAS、気象や通信などいわゆる実用衛星はNASDAと住み分けられていましたが、JAXAとして実用衛星に加えて探査ミッションに合わせて適したロケットを選ぶようになりました。

そして2010年5月には17号機で金星探査機「PLANET-C(あかつき)」の打上げに成功。H-IIAは惑星間軌道へ探査機を投入できることを実証しました。このとき相乗りで打上げられた小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」は、太陽光が大型のセイル(帆)にあたる力で宇宙を航行する「ソーラーセイル」の実証に世界で初めて成功した例となり、2015年までさまざまな宇宙の航行データを届けてくれた後に、2025年5月15日に運用を終えました。

2012年に21号機には水循環変動観測衛星「GCOM-W1(しずく)」の相乗りとして韓国の地球観測衛星「KOMPSAT-3(アリラン3号)」を搭載します。日本が長く目指してきた、海外の衛星を有償で打ち上げる実例となりました。

2015年の29号機は、カナダの通信衛星「Telstar 12 VANTAGE」を搭載します。海外から打上げを受注した衛星だけを搭載した初の打上げであり、H-IIA 2段高度化を適用した最初の打上げとなりました。2020年の42号機はアラブ首長国連邦の火星探査機「Hope(Al-Amal)」を打上げました。

2023年9月、47号機ではX線分光撮像衛星「XRISM」と小型月着陸実証機「SLIM」を搭載し、2機とも打上げに成功します。XRISMは、1990年代から日本が何度もチャレンジしてきたX線天文衛星で、2回打上げに失敗し、H-IIA 30号機で打上げられた「ASTRO-H(ひとみ)」は打上げからわずか1カ月で軌道上で損傷し運用を終了するという苦しい道のりを辿ってきました。そのX線衛星がついに成功したのです。そしてSLIMは地球周回軌道で切り離された後に月へ向かう軌道にのり、日本初の月面軟着陸に成功したのでした。

50号機で打上げる衛星は?

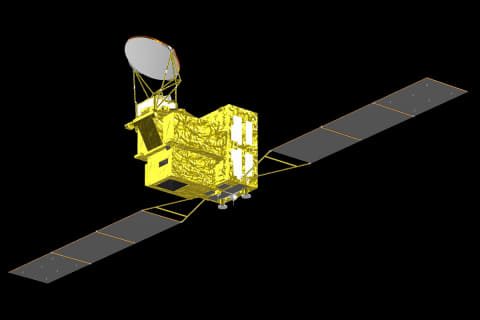

H-IIAロケット50号機には、温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)が搭載されます。

JAXAが開発し環境研究所が運用するこの衛星は、2009年にH-IIA 15号機で打上げた温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT(いぶき)」、2018年の40号機で打上げた温室効果ガス観測技術衛星2号「GOSAT-2(いぶき2号)」シリーズと、2002年に4号機で打上げた環境観測技術衛星II型「ADEOS-II(みどりII)」、2012年の21号機で打上げた水循環変動観測衛星「GCOM-W1(しずく)」から引き継いだ機能を併せ持ち、二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスと、気象や海況に関わる水蒸気や海面水温といった地球表面の水の状態を観測するセンサーを備えています。

GOSATシリーズから発展してきた温室効果ガス観測センサ3型「TANSO-3(タンソ-3)」は、地表で反射した太陽光を衛星で観測し、含まれている光の成分が大気でどれほど吸収されたかということから大気に含まれる温室効果ガスの濃度を計測するセンサーです。

これまでのGOSATシリーズでは一度に直径10kmの範囲を観測するようになっていましたが、TANSO-3はより高精細な3kmの分解能で観測が可能になります。これまで広域の地域別、国別といった広い範囲で観測していた温室効果ガスの排出源データは、人為的排出源を特定するといったより精細なデータになっていくと期待されています。

米欧を中心に小型衛星で局所的な温室効果ガス排出源を調査する民間のビジネスが進んでいますが、ガスパイプラインからのメタンガス漏れを検出するといった調査の前には、より広域の衛星データで対象のエリアを調査する観測が必要になります。

GOSAT-GWはこうしたビジネスを支援するだけでなく、カーボンクレジット認証といったビジネスに直接データを提供することができ、気候変動の解明にも活躍する中心的な存在なのです。

GCOM-W1から引き継ぐ高性能マイクロ波放射系3「AMSR3(アムサー3)」は、マイクロ波で水蒸気や地表の降雪、海氷などを観測するセンサーです。初代AMSR(みどりII)、2代目AMSR2(GCOM-W1)と並んでNASAの衛星Aquaに搭載された「AMSR-E」もあり、20年以上にわたって地球の水の動きを観測してきました。雨や台風の予測という毎日の生活に密接な関わりを持つデータを届けるだけでなく、海面水温や海色という海のデータから、漁場予測や不審船モニタリングまで水産業の支援にも欠かせません。北極海航路の安全に欠かせない海氷の分布のデータもAMSRシリーズが提供してきた機能です。地球環境を知る2つのセンサーを乗せ、GOSAT-GWは高度666kmの宇宙から地球を観測し、2026年の夏ごろから定常的なデータ提供を開始する予定です。

H-IIAロケットは、暮らしに欠かせない気象衛星などの静止衛星を日本が独自に開発、打上げようという目標に向かって開発されたロケットです。そのミッションはさらに地球観測衛星、宇宙探査機、海外の通信衛星や探査機などに広がり確実なミッション達成を重ねてきました。その最終号機が日本のいくつもの衛星が実現してきた環境を知るミッションを受け継いだ衛星の打上げであることは、H-IIAシリーズのフィナーレにふさわしいといえるでしょう。