鈴木淳也のPay Attention

第246回

AIエージェントに未来の決済を見出すVisa

2025年6月3日 08:20

米Visaは5月29日(シンガポール時間)、同アジア太平洋地域(APAC)本社のあるシンガポールにおいて「Visa Asia Pacific Regional Media Briefing」と題した最新戦略説明会を開催した。

内容的には4月30日に米カリフォルニア州サンフランシスコ本社名義で発表された「The Future is Here: Visa Announces New Era of Commerce Featuring AI」の報告や確認が中心だが、金融サービスは地域によって文化やルールが異なり、世界一律で同じサービスを同時に……というわけにはいかない。

今回はアジア地域(APAC)での最新のパートナー情報や、その展開状況を絡めつつ、米国外では初となる「地域別の大規模説明会」の体裁で実施されている。

AIエージェントの世界で決済はどのように実行されるのか

Visaアジア太平洋地域プレジデントのStephen Karpin氏は冒頭の挨拶でVisaの60年の歴史を振り返りつつ、インターネットの普及を経て2000年から2024年にかけてeコマースの時代が到来し、この期間で3兆3,000億件以上の取引が同社のネットワークを通過したことに触れ、それを実現するうえで重要なイノベーションの発信基地がAPACだったことに言及している。

例えば、今日では当たり前となりつつあるデジタルウォレットの世界トップ10のうち、7つがAPAC地域のものだという。

事例として同氏が挙げるのが三井住友銀行と共同開発した「Flexible Credential」の技術(Oliveの「フレキシブルペイ」)で、1つの“クレデンシャル(カード)”を用途に応じて切り替えて使える仕組みはすでに500万ユーザーに活用されているなど、非常に上手くいっている点を強調している。

後述するが、Flexible Credentialについては新たなパートナーも発表されており、日本発の取り組みが世界中に広がり始めていることが分かる。

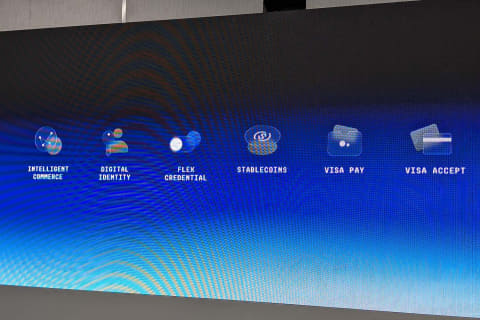

そして今回も本国での発表同様に「The Future is Here: Visa Asia Pacific Announces New Era of AI-Driven Commerce」の名称が付与されており(日本語のプレスリリース)、ベースとなる話題は「VISA Intelligent Commerce」をはじめとする最新機能群とAPACでの最新パートナー情報だ。

米Visaで最高製品戦略責任者(CPSO:Chief Product and Strategy Officer)のJack Forestell氏は「VisaではAI、特にエージェント主導型AIはわれわれの発見や買い物、そして購入方法を根本的に変える可能性を秘めていると強い確信を持っている」と述べ、Karpin氏が触れたeコマースの普及が決済の世界における取引量を爆発させたのと同等のインパクトを秘めていることに言及する。

ここでeコマースがもたらしたインパクトとしてForestell氏が挙げるのが2つのポイントで、1つは「ネットワークに接続されたデバイス」の存在。これによって消費者が商品の発見能力を大幅に向上させ、一方で販売者側にとってはターゲットとする顧客へのリーチ能力を向上させることにつながった。

ポイントの2つめは労力の削減だ。消費者にとっては店内を探し回らずとも目的の商品を探せ、一方の販売者は無限の在庫という大きな武器となった。結果として、こうした利便性を得られる反面、選択肢が無限に増え、最終的にほしいものを絞り込む方法を考えなければならなくなったというのが同氏の指摘だ。

そこで登場するのがAIエージェントとなる。IT関連のニュースを追いかけていて「Agentic AI」という単語を聞かない日はすでにないレベルだが、この波は決済の世界にも到来している。Forestell氏はこの数多の選択肢から目的のものを選ぶ負担を「認知的負担(Cognitive Burden)」と呼んでいるが、

ユーザーの好みを熟知したAIエージェントが代わりとなり、この認知的負担を軽減するのみならず、ほぼあらゆる側面においてエンド・ツー・エンドでのより良いコマース体験を提供できるというのが同氏の意見だ。

この下地になっているのが、多くのユーザーがこの現状をすでに受け入れ始めているという部分で、例えばChatGPTのような生成AIが登場からわずか3年程度しか経過していないにもかかわらず、AIプラットフォームにはすでに世界で10億人以上のアクティブユーザーがおり、これが今後サブスクリプション型のサービスのみならず、大手のITプラットフォームに組み込まれていくことを考えれば、利用者がその倍になっても不思議ではないと同氏は加える。

同氏によれば、こうしたAIによるショッピングを気に入ったユーザーは92%おり、加えてAI経由で小売事業者のWebサイトに流入したトラフィックは過去8カ月だけで1,200%の増加を見せているという。

元の母数が少ないという点もあるだろうが、AI利用人口の増加ペースを考えれば、今後特にeコマースの世界でAIを起点とする買い物行為は今後も増加が続くと考えられ、あながちVisaのセールストークとも言えない側面がある。

Forestell氏は「何も私がここで言いたいのはVisaがAIショッピングエージェントを提供するという話ではなく、各AIエージェントで使用される決済機能を提供するのが目的だ」と述べ、トレンドを煽るのではなく、決済プラットフォーマーとして必要な機能をパートナーに提供することが重要だと念を押している。

例えば、現状でわれわれが普段利用しているAIプラットフォームについて、旅行プランを提案するようお願いしたとき、空きスケジュールや予算などから旅行先やコース提案などは割と簡単に行なえるが、そのまま決済まで完了することは難しい。AIエージェントから決済を“キック”(実行)するための仕組みが存在しないからだ。

必要な要素としては、AIエージェントから安全に決済できること、相手(AI)を信用して実際に支払いを行ない、問題なく旅行予約ができる仕組みが重要だ。

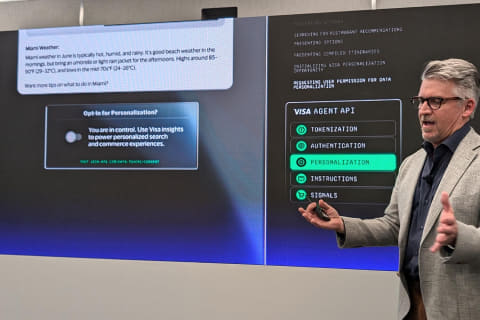

「AI対応カード」と呼ぶこのサービスは2015年にスタートしたトークン化の仕組みを利用し、AI決済専用のトークンを提供する。エージェントそのものには決済データを渡さず、不必要な情報がプラットフォーム側に流れないようにする。

また、AIエージェント自体は初回購入時に決済に必要な情報を持っていないため、いざ決済の場面になると認証情報を読み込ませる必要がある。会場のデモンストレーションでは生体認証がサンプルで用いられたが、必要に応じてエージェントに権限を渡すような仕組みとみられる。

そして、AIエージェントを利用した買い物にはもう1つ重要な問題がある。それがパーソナライゼーションだ。

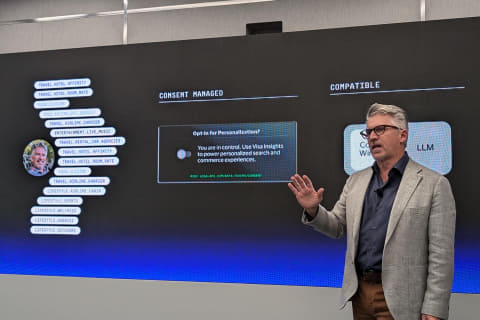

AIエージェントは何も長年付き合った友人ではないし、認知的負担を軽減するために“それっぽい”情報を返答しているに過ぎない。加えて、AIプラットフォーム上でやり取りされるトークン(決済のトークンではない)の情報を蓄積し続けない限り、知識としてユーザーの好みの情報、つまりパーソナライズ化は行なわれない。

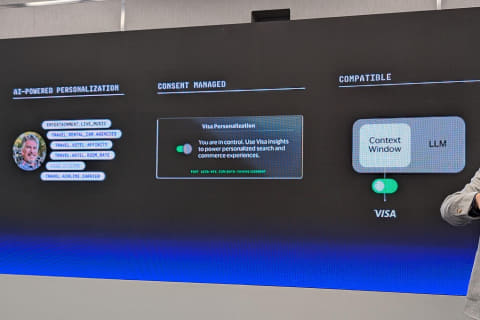

デモンストレーションではPerplexityの事例が紹介されたが、AIプラットフォーム上でやり取りされた情報はVisaカード向けに動的モデルが生成され、ユーザーの「同意」をもってセッションあるいはクエリごとに情報を取り込んだ形での回答が行なわれる。また「Agent Context Window」と呼ばれる自然言語形式のデータを通じてAIエージェント間でやり取りが可能で、AIプラットフォーム側に不必要にデータを渡さない。

4月に最初にIntelligent Commerceが発表された際には、AIエージェントのパートナーとしてAnthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Stripe、Samsungの名称が挙がっていた。今回のAPACの説明会では新たにAnt International、Grab、Tencentらが加わっており、リージョンごとに主要プレイヤーを束ねてエコシステムを拡大させている様子が分かる。

新機能の数々を各リージョンに展開

次に登壇したVisa APACの製品&ソリューション担当ヘッドのTR Ram氏は、Visaが提供する最新機能の展開状況について説明した。

機能自体はすでに発表済みで、今回が初登場というわけではない。

だが、金融サービスは当局のルールや現地の文化があり、それに加えて機能を採用するパートナーがあってこそ成り立つもの。発信源である北米地域を除けば、欧州はEU圏内である程度ルールが統一されている一方、APACは多くの国がそれぞれ異なるルールで動いており、サービスの一斉展開のようなことは難しい。そのため、少しずつパートナーを拡大しつつ、今回のようにその成果を逐次報告していくというスタイルが必要になる。

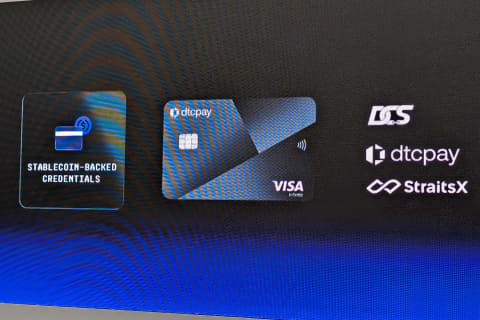

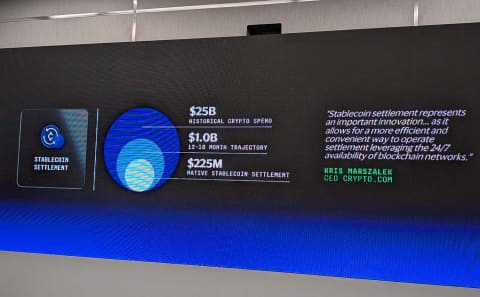

決済ベンダー各社は近年、法定通貨のような資産と価値連動するよう設計される「ステーブルコイン」に注力し始めている。そのことについては、以前にもレポートしたが、Meta(当時はFacebook)が「Libra」を発表したときにVisaなどの国際カードブランドがすぐに賛同を示したりと、国際間での決済・送金サービスを提供する企業は以前より非常に興味を抱いており、Visaもたびたびステーブルコインを提供する事業者とのパートナーシップを発表している。当該のMetaもまた、ステーブルコインへの再参入を検討中という報道もあり、決済業界のホットトピックであることは間違いない。

ステーブルコインの取引自体は投機要素の強い暗号通貨に比べると少ない印象があるが、昨今の為替市場の不安定化を受け、特に先進国外の事業者や個人が安全に金融取引を行なううえでステーブルコインの重要性はたびたび指摘されており、前述の決済ベンダーの同市場への注力はそうしたニーズを反映したものとなる。今回の説明会ではDCS、DTC Pay、StraitsXのウォレットでVisa決済が行なえるパートナーとして紹介が行なわれている。

すべてシンガポールのベンダーだが、前述の要素を考慮すると東南アジア地域でのステーブルコインの需要は少なくないと思われ、今後の成長が見込まれている。

そして「Flexible Credential」だ。

三井住友銀行が「Olive」で「フレキシブルペイ」として2023年に実装したのが世界初の事例となるが、Visaとの共同開発機能ということもあり、日本発の事例としてVisaの米本社などでもたびたび紹介されており、Visaのパートナーとの共創事業の成功例としてアピールされる機会が多い。

今回APACでの採用パートナーが紹介されており、少しずつ広がりを見せているようだ。

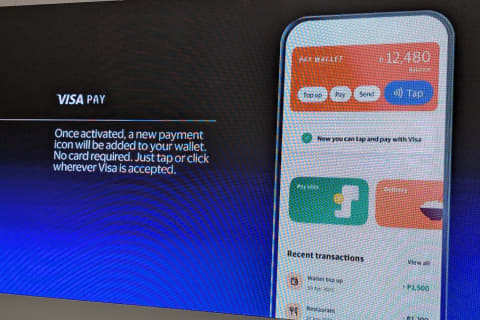

最後が「Visa Pay」と「Visa Accept」だ。

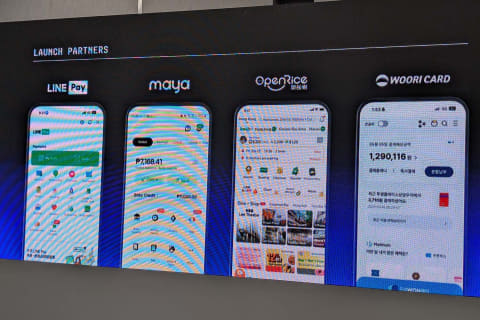

Visa Payはさまざまなモバイルウォレットの残高で“Visaのタッチ決済”を可能にする仕組みで、コード決済が主流になりつつある東南アジア地域でのVisaエコシステムへの取り込みや、既存加盟店への送客を目指したものといえる。

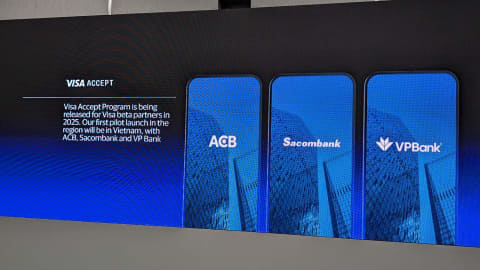

後者のVisa Acceptはその逆で、加盟店向けの施策となる。いわゆる「Tap to Pay」を中小事業者が簡単に導入できるようにするための仕組みで、こちらもやはりVisaエコシステムの拡大を目指したものとなる。コード決済の登場と合わせ、東南アジアでの銀行口座保有率は上昇を続け、キャッシュレス決済も拡大しているが、いわゆる国際ブランドのカード決済はまだ受け入れ状況が厳しいという課題がある。ある意味で、APAC向けの施策といえるかもしれない。