鈴木淳也のPay Attention

第245回

「決済の未来」を左右する大連立 PayPayと三井住友Olive連携を読む

2025年5月27日 08:20

既報の通り、ソフトバンクと三井住友カード(三井住友フィナンシャルグループ)の提携が発表され、ソフトバンク傘下のPayPayと三井住友FGのOliveが決済面で連携していくことになった。

QRコード決済の世界では業界最大手のPayPayと、メガバンクのメンバーとしてクレジットカード最大手の1社である三井住友カードが互いの強みを補完し合い、ポイント経済圏では業界最大手とされる楽天への対抗を目指していく施策として報道され話題になっている。

このように決済とポイント経済圏で注目されがちな両グループの提携だが、実際にはもう少し異なる意図があるのではないかと考えている。

三井住友FGにとっては、これまでカバーできなかったPayPay独自の加盟店に相乗りできるほか、ポイント施策の面ではPayPayポイントを取り込むことでVポイントの活用の幅が広がるメリットがある。また、報道にあるような楽天対抗としての狙いもあるとみられる。

一方で、現状すでに独自の経済圏を築いてなお拡大中のPayPayにとっての提携メリットは少なく、どちらかといえば親会社のソフトバンクが三井住友FGとの提携を推進するためにPayPayを利用したのではないかというのが筆者の現状での考察だ。

詳細は別誌のレポートでも触れているが、ソフトバンクとしては同社が推進するAIソリューションの大手顧客として三井住友FGを迎えられるほか、同FGの持つ顧客基盤へのアクセスや将来的なサービス開発など、ビジネス的な広がりが期待できる。

「PayPay金融グループ」とは

こう判断した理由として、これまでPayPayは外部展開に関してかなり慎重な姿勢を採っており、今回は三井住友カードのOlive限定とはいえ、外部へのAPI開放を含む決済のオープン化を積極的に行なってこなかったものが、ここにきて急に方針転換したことだ。

セブン-イレブンアプリなどを除けば、基本的には他のアプリからPayPay決済を行なう場合、ディープリンクと呼ばれる方式でURLを指定してPayPayアプリを呼び出す(切り替える)方式が一般的だ。

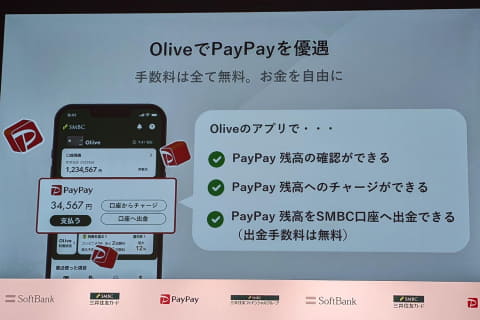

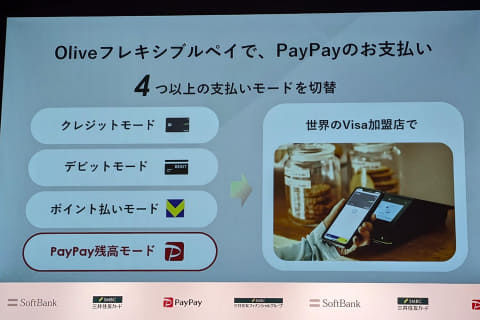

Oliveではアプリ上でPayPay残高確認やチャージ、出金などの操作が行なえるほか、(1枚のカードで複数の動作モードを切り替えられる)フレキシブルペイに第4のメニューとしてPayPay残高払いが追加される。これについてPayPay代表取締役社長執行役員CEOの中山一郎氏は「条件さえ合えばOlive以外とも提携の可能性はある」と述べているが、おそらくOliveに続く事業者は当面出現しないと思われる。

またソフトバンクでは、時期は未定ながらPayPayの株式上場(IPO)を明言しており、PayPayはそれに向けてさまざまな施策を練ってきた。

1つは基本となる決済手数料収入を黒字ベースに乗せることにある。PayPayが2018年にスタートした時点では、店舗にQRコードを掲示して顧客がアプリでそれを読み取る「MPM」方式について決済手数料を無料としてきたが(「CPM」方式は当初から有料)、2021年から1.60-1.98%の範囲で有料化に踏み切った。以前の記事のインタビューにもあるが、2%という“ボーダー”が決済手数料の黒字化を達成できるギリギリのラインであり、かつ競合他社と優位に戦える水準だったといえる。

一方で、PayPayの支払いを残高ではなく、登録したクレジットカードにすることも可能だが、ここで“他社”が発行するクレジットカードを登録した場合、カード会社に支払う手数料が1.98%などのPayPayが加盟店に請求している決済手数料の水準を上回るケースがあり、

いわゆる“逆ざや”が発生してしまう。

決済手数料ビジネスでの黒字化達成にはこれが1つのネックとなるが、今年2025年夏以降にこうしたユーザーに新しい“仕組み”を同社では提供するとしており、おそらくは利用料を別途徴収したり、決済回数や金額に制限などがつくものと考えられる。だが今回の提携でOliveをはじめとする三井住友カードのカードは、PayPayカードなどと同様の扱いで優遇されることになる。

PayPayでは手数料以外にもさまざまなビジネス拡大施策を講じているが、最近顕著なのは“PayPay”の名前を冠した金融サービスのグループ会社をPayPay直下に置き、グループ内で顧客や経済を循環させることで拡大を狙う「PayPay金融グループ」の取り組みだ。

これまでPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)はLINEヤフー傘下のZフィナンシャルの会社組織にぶら下がる形で存在していたが、2025年4月以降は全株式のPayPayへの譲渡で同子会社となった。これでPayPay直下には「PayPay銀行」「PayPayカード」「PayPay証券」の3つの企業が連結子会社として並ぶ形となり、PayPayブランドとアプリを使って顧客を子会社のサービスへと“送客”しつつ、その売上はPayPayの金融グループ全体のものとするという図式が出来上がった。

つまり、カードも銀行もPayPay経済圏内で利用されるのであれば、その恩恵をPayPayがそのまま受ける形になり、メリットを最大化できる。この考えでいけば、外部開放を極力絞った方がPayPayにとってメリットがあるわけで、提携によるサービス開放は逆行する流れとなる。

ただ、ジャパンネット銀行は設立時点から三井住友銀行の資本が入っており(当時は「さくら銀行」)、PayPay傘下となった現在でもなお2割強の議決権を持つ大株主として存在する。その意味では既定路線なのかもしれないが、PayPayの経済圏を最大化するという点において、今回の提携は必ずしもプラスにはなっていないというのが筆者の考えだ。

QRコードと決済の未来

PayPayの経営陣にインタビューするたびに返ってくるのが「PayPayはコード決済にこだわっているわけじゃない」というコメントだ。

サービスの“キモ”といえるのはアプリの存在で、ユーザーに極力アプリの接触時間……どちらかといえば閲覧頻度を上げさせ、そこをフックにさまざまなビジネスを展開していくことにある。

スマートフォンのモバイルウォレットがAppleやGoogleといった海外の大手プラットフォーマーに握られている現在、ビジネスに直結するのは、やはりアプリとの接触頻度が重要という考えなのだろう。

PayPayでは定期的に決済レポートを発表しているが、毎回強調しているのは「決済回数」の競合比の高さだ。普段使いを主とするPayPayならではの特徴といえ、これはおそらく今回の提携先のOliveにはない特徴だ。

なぜなら、Oliveであれば決済のたびにアプリを開く必要がないからだ。これはおそらく、三井住友カード側も認識している部分だと思われる。

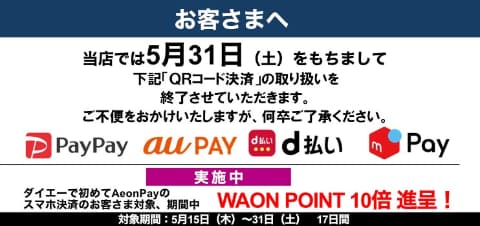

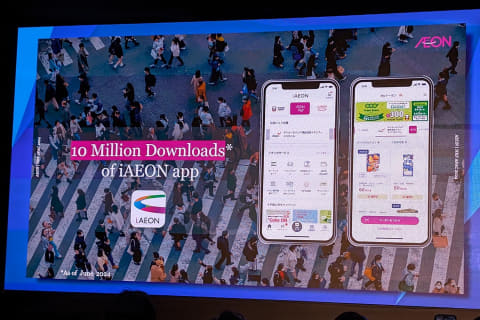

先日、スーパーチェーンのダイエーがPayPayなどのコード決済を今年5月末で取り扱い中止にするというニュースが話題となった。

理由は明白で、ダイエー親会社のイオンがiAEONアプリやAEON Pay、WAONといった決済手段に集約していく流れでの決定としている。つまり、PayPayと同じアプリをフックにユーザーにさまざまなサービスやビジネスを紐付ける仕組みを小売大手も本格推進し始めたというわけで、サービス提供者側の主眼は決済そのものより、それをフックにした次のビジネスに向いている。

重要なのは、決済の出入り口となるポイントをいかに自社で押さえるかという点だ。

関連レポートは後日出す予定だが、近年異業種から「○○Pay」の名称で決済サービスに参入する事業者が増えているが、ポイント経済圏のような仕組みのみならず、出入り口を制することでビジネス拡大機会を狙っていることにある。

「決済サービス乱立はどうにかならないのか」という意見はよく聞くが、こうした背景には本業での先詰まり感と、さらなるビジネスの拡大において金融の世界は見過ごせないという事情がある。

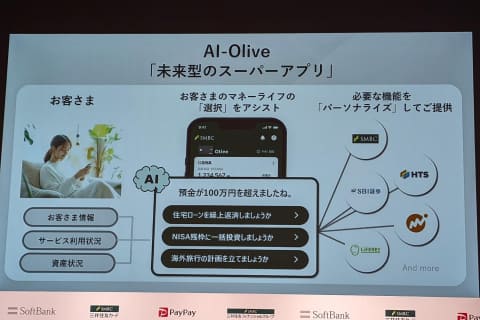

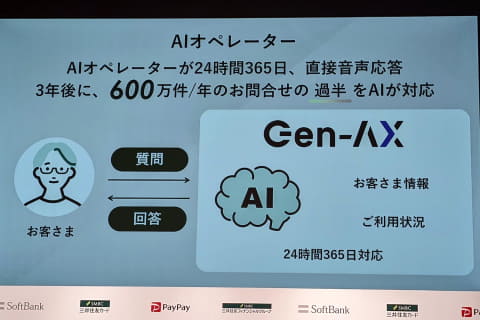

また、こちらについても後日改めてレポートする予定だが、もう1つ見過ごせないトレンドとして「AI」の存在がある。「Agentic AI」や「MCP(Model Context Protocol)」といったキーワードが目下の話題となっているが、“人”と“サービス事業者”の間に近い将来にも“AI”が介在するのが当たり前の世界となる可能性が示唆されている。

決済の世界は通貨やクレジットカードのような“トークン”を対面でやり取りしていたものから、Webサービスやアプリを介して人が決済を手元である程度コントロールする形になってきている。

次なるステップとして、ユーザーが決済のために逐次アプリ操作を行なうのではなく、必要に応じてAIが仲介し、ユーザーとサービス事業者はともにその存在を前提に動く必要が出てくるかもしれないというわけだ。

まだ数年レベルの少し先の話にはなるだろうが、今後金融の世界でも仲介者としてのAIの存在は無視できなくなるだろう。もし、ソフトバンクと三井住友FGがPayPayの先の未来としてこの世界を想定しているのであれば、相当先見の明があるといえるのかもしれない。

決済の海外利用に関する話題

最後にオマケとして、PayPayの海外利用について少しだけ触れて締めたい。最近海外渡航した方ならご存じかと思うが、PayPayは海外で利用できない。日本国外に出た瞬間にPayPayに機能制限がかかるため、残高照会や送金といったサービスも利用できなくなる。

PayPayでは先日、「PayPay残高カード」というPayPay残高でのVisa加盟店支払いを可能にするバーチャルカードサービスを開始したが、同社によれば海外加盟店では一部を除いて利用不可能ということで、あくまで国内利用に閉じているのが現状だ。基本的にはPayPayカードのようなクレジットカードや、銀行が発行するデビットカードを使うことが推奨されており、PayPayはあくまで国内用という考えで現状は運用されていると考えていいだろう。

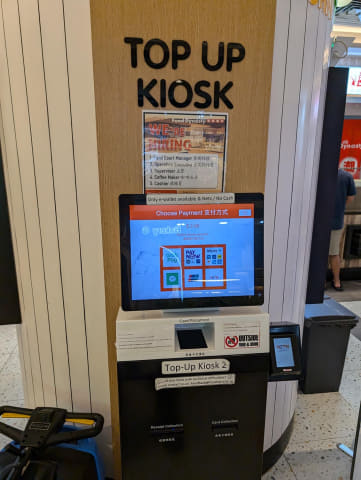

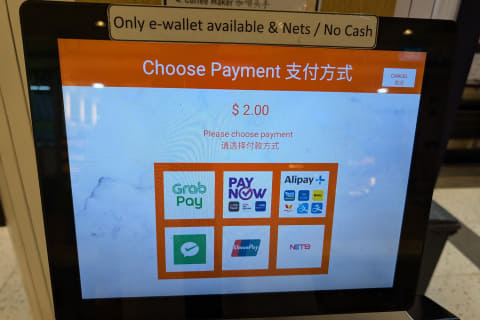

基本的に日本からの旅行者が海外でキャッシュレス決済をするにはクレジットカードが最適なのだが、近年は東南アジアを中心に急速にQRコード決済が普及してきており、一部には現金利用不可の店でこれらQRコードによる支払いのみ可能というケースに遭遇することがある。

東南アジア圏内であれば、共通QRコードで国同士が相互に決済サービスで乗り入れており、各種支払いや送金なども容易になっているので問題ない。ところが日本から東南アジア方面に出たとき、現地で利用可能なQRコード決済サービスが存在しない。

AlipayやWeChat Payは、中国国内限定で日本国内発行のクレジットカードを支払い手段として利用できる仕組みが存在する。東南アジアでもGrabのように日本人がアプリをダウンロードでき、かつ日本国内発行のクレジットカードを登録できるサービスもあるが、実際には支払い手段として利用できないケースも多く、実際に筆者は2024年に滞在していたホテル前のフードコートで一切食事ができずにひもじい思いをした記憶がある。

つまり、クレジットカードは必ずしも海外旅行で万能ではないケースがある。

日本のコード決済サービスが海外に持ち出せない理由として、2国間協定を結びつつ、さらにシステムの接続が必要ということでハードルが幾分か高い。

これを解消する仕組みの1つがAnt Financialが提供する「Alipay+」のようなサービスで、実際にPayPayはAlipay+の仕組みに参加しており、“インバウンド限定”で運用している。

問題は“アウトバウンド”がどうなのかだが、理由がいくつかあり、1つはアウトバウンド利用がインバウンド利用に比べて圧倒的に少なく対応優先度が低いこと、もう1つはデータの流れで、例えば対象国を慎重に選ばないと決済データが中国など他国にそのまま流れてしまうといったセキュリティ上の懸念もある。

一方で、PayPayには海外利用のテストを行なっているという話も出ており、現状で検討事項の1つには挙がっているようにも思える。その場合、Oliveのようなサービスにはまた別のメリットが生じることになり、キャッシュレス決済の欠けたピースを埋める存在になるのだろう。