西田宗千佳のイマトミライ

第216回

生成AIとクリエイターはどう共存するのか アドビが考える透明性と法律

2023年10月16日 08:15

今年が「生成AIの年」になったことは、誰の目にも明らかだ。そして、今年のAdobe MAXも、まさに生成AIづくしだった。

写真の余白を生成した画像で埋め、Illustratorでアイコンのデザインを「文章だけ」から生成し、チラシのレイアウトも文章から作る。

たった半年前にスタートしたAdobeの生成AI技術「Firefly」はすでに30億回の利用を達成したが、1ヶ月前には20億回だった。すなわち、それだけ急速に利用が拡大しているのだ。

では、Adobeはその中で、権利の保護やビジネス上の利用拡大をどう担保しようとしているのだろうか? アーティストは生成AI時代にどう稼いでいくことになるのだろうか?

今回は、Adobe MAX基調講演の内容に加え、関係者のラウンドテーブル取材から得られた話を加味し、「生成AI時代のクリエイターと企業の関係」について考えてみたい。

手間を減らし「コンテンツニーズの爆発」に備える

今回のAdobe MAXでの発表は、冒頭でも解説したように、生成AI関連づくしだった。その詳細はAV Watchでもレポートを書いたので、そちらもご参照いただきたい。

Adobeが生成AIを機能に組み込むには、2つの理由がある。

1つは、制作工程自体を楽にしたい、ということ。当然と言えば当然のことであり、過去からのAI導入と方向性は変わらない。皆がやりたいのは作品制作であって、その過程の「作業」ではない。生成AIが「作業」を減らしてくれるのであればそれに越したことはない。

そして2つ目の理由は、ビジネスの中で必要とされるコンテンツの量が劇的に増大するからでもある。

Adobe デジタルメディア事業部門代表のデビッド・ワドワーニ氏は、Adobe MAX 2023の基調講演の中で、次のように述べた。

「クリエイティブ・コンテンツのニーズは、2026年には現在の5倍以上に跳ね上がるだろう」

テレビやウェブメディアにSNSなど、広告対象となるメディアは増え続けている。それぞれ適切な広告の形式は異なるし、時間や場所によっても変わる。どんな内容を誰に出すか、人による差もある。

そうすると結果的に、広告に使うコンテンツのニーズは増大する。全てをクリエイターが作るのは難しくなるので、一定の自動化や、クリエイター以外の職種による生成は必須になってくる。

もちろん、これらはツールを売る立場であるAdobeによる主張……という部分は大きいのだが、非常に説得力のある話でもある。

その上で、いかに責任ある形で生成AIを使うのか。今必要とされているのはその技術であり、Adobe MAXのテーマの1つでもある。

目的にあった画像へ「マッチ」する技術

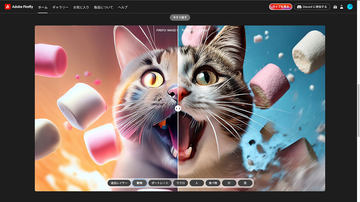

Adobeの生成AIである「Firefly」は、複数の生成AIモデルを追加し、機能追加もあった。

特に画像生成モデル「Image 2モデル」の場合、「生成Match」技術が使えるようになったのが大きい。簡単に言えば、画像を生成する際に「テイストを決める画像」を指定することで、一定の風合いにあった画像を作りやすくするものだ。

また、複数の画像から学習を行ない、それをある種の追加情報とし、生成コンテンツを一定のルールに沿ったものにする機能も公開された。これは特に、ロゴの位置やカラールールなどが指定されている企業の案件などでは有用だ。

これらの機能は便利なものである一方、特定のテイストに寄せた作品を作りやすくもなるので、著作権上の懸念を感じる人もいそうだ。

その点について、Adobeのイーライ・グリーンフィールドCTO(最高技術責任者)は次のように答えた。

「Adobeはこうした話について、クリエイターが負担だと感じないよう、クリエイターがコントロールできることを前提に開発を進めている。今回も3つの施策を導入した」

3つの施策とは、具体的には次のような話になる。

1つは、規約上「権利を持っている画像を使っているか確認した上で利用する」よう求めること。これはまあ当然だ。

2つ目は「コンテンツ認証(CA)」を確認すること。CAとは、以前よりAdobeが積極的に推進している取り組みで、オープン規格でもある。作品の制作者や使ったツールなどを記録しておき、「その画像の来歴」として使うものだ。

来歴の中には画像をAIの学習に使わないで欲しい、という意思表示である「Do not Train」タグが用意されている。Fireflyでもこのタグを見て、学習や生成Matchでの利用を制御している。

そして3つ目は「記録」。生成Matchに使われた画像はサムネイルがシステムに記録される。不適正な利用である場合、サムネイルを手がかりに対応が行われ、以後のAIでの利用を停止する措置が採られる。

利用者の責任と「貰い事故」対応

こうした仕組みは、基本的には「透明性の確保」という言葉で説明できるだろう。生成AIがどのような内容を学習し、その結果を出力しているのかという点について、可能な限り明確化しよう……という話に尽きる。

一方、それが100%の安全性を担保するものでないのも事実だ。

だが、結局のところ大前提として、生成AIによる画像生成は「それを使った人が責任をとる」ものだ。

意図的に何かに似せたり、他人の画像を使ったりした場合には当然、「生成した画像を公開した人」が責任を負う。

同様に、企業が画像のカスタム学習をするなら、学習に使う画像の権利は企業側がクリアーにしておく必要がある。

一方で、利用者が権利をクリアーにする努力をしたとしても、生成AI側に課題があれば「貰い事故」が発生することになる。

過去からフォトストックでは、他人が権利をもつコンテンツを勝手に登録し、それが問題になって採用企業が炎上する……というトラブルがある。生成AIでも同じことが起きると、利用自体にリスクが生まれる。

だから、Adobeは可能な限り透明化を進め、利用へのリスクを減らしていこうとしているのだ。

6月に企業向けFireflyを発表した段階で、Adobeは「Firefly エンタープライズ版を利用して権利侵害に関する訴訟を起こされた場合には補償する」と発表している。この「企業版の利用では補償を行なう」という方針は、Googleもマイクロソフトも追随しており、大手の基本的なスタンスとなっている。

個人向け・クリエイター向けは別のライセンスなので補償はない、という点に注意は必要だが、「サービスの側で透明性を担保しつつ、トラブルを避ける」という観点はそのままと言える。

生成AIがあっても「フォトストックが好調」な理由

一方で、「AIからの学習を避ける」「生成AIを敵とみなす」ことがクリエイターにとってプラスなのだろうか?

すべてのコンテンツを生成AIが作るようになり、人が不要になるならそうなのだろう。だが現実問題として、Adobeでのセッションを見ていても、そうなるとはちょっと思えない。クリエイターを助ける技術としての開発が優先されており、「ゼロから生成AIが作ったものをそのまま作品として使う」流れはあまり想定してはいない感じだ。

生成AIがコンテンツをどんどん作り、それがクリエイターの仕事を単純に奪うのだとすれば、最初になくなるのは「ストックフォト」の需要だ。

だがグリーンフィールドCTOは、「(Firefly公開後の)過去半年のAdobe Stockの業績は非常に好調で、まったくマイナスの影響がなかった。このことに我々も驚いている」と話す。

Adobe Stockは数億点の画像素材を販売するAdobeのストックフォトサービスだが、なぜその業績が上がったのか? 正確な分析はまだできていないという。

だが、グリーンフィールドCTOは、今後につながる1つの示唆を与えてくれた。

「Adobe Stockの中でコンテンツを探す人が購入に至らない一番の理由は、『欲しいものとはちょっと違う』ということだ。そこで私たちは、高品質でプロフェッショナルなコンテンツのソースと、そこから素早くアレンジできる生成AIテクノロジーを組み合わせた。そうすることで、ストックコンテンツの価値がさらに高まるだろう」

人々は結局、クオリティの高いコンテンツを欲している。だから、少なくとも現状は、生成AIのコンテンツよりも人間のクリエイターのものの方が質は高く、どちらが求められるかと言えば後者だ。

だが、後者が「ちょっと条件に合わない」ときどうすべきなのか? そこに生成AIとの共生のヒントがある、というわけだ。

クリエイターは「タッチ」も収益源に そのための技術と法整備

現在Adobeは、アメリカ連邦議会に対し「FAIR法」を提案中だという。詳しくは以下のリンクをご覧いただきたいが、簡単に言えばこれは「なりすまし防止権」とでもいうべきものだ。

FAIR法:AIの時代にアーティストを保護する新しい権利(Adobe)

クリエイターのタッチを真似た作品や、誰かの肖像を真似たものに対し、アーティスト側から訴える権利を与えるものである。

ただし、対象となるのはAIで作られたものであり、人間が描いたものは含まれない。要は、AIを使ってアーティストの権利を盗もうとする人を狙い撃ちにできないか……というものだ。

著作権上の1つの基本として、いわゆる「タッチ」や「アイデア」は保護の対象とならない。人間が描く場合、それらは着想の1つであり、作品そのものをコピーしているわけではないからだ。

だが、生成AIによって「タッチを真似したコンテンツを手軽に大量に作られる」可能性が出てきた。そこに対処するアイデアとして提案されているのが「FAIR法」、ということだ。

FAIR法はあくまで「提案されている」段階であり、成立するかどうか、いつ成立するかはわからない。しかし、1つの興味深い発想だとは思う。

「生成Matchのような技術で、アーティストは、自分のコンテンツやスタイルから新たな収益を生み出す機会を得られると考えている。禁止したり強制したりする方法を考えるよりも、誰かの価値を高める方法を模索する方が良い。自分のスタイルを誰かに売ることができれば、自分のスタイルを使って1枚の画像から10枚の作品を作成することができれば、アーティストにとって新たな収入源となる。私たちはその可能性を、コミュニティと一緒に探求したい」

グリーンフィールドCTOはそう説明する。

それができるようになれば確かに、生成AIとクリエイターの関係は大きく変わっていくだろう。