トピック

軌道から読み解く衛星コンステレーションビジネス

2026年1月23日 09:00

2025年12月、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」に日本の小型地球観測衛星企業であるQPS研究所、アクセルスペース、Synspectiveが選ばれました。

同じ12月に成立した令和7年度補正予算では、総務省が低軌道通信衛星コンステレーションの整備事業を開始。日本で地上の通信網が整備されていない地域で安全に通信が利用できるよう、スマートフォンと通信衛星が直接通信できる「衛星ダイレクト通信」サービスを提供する事業者の募集を開始します。

日本に衛星の管制局を設置するという条件付きで海外事業者も参入できることから、日本で衛星ダイレクト通信を提供している海外の事業者が選定される可能性もあります。

ニュースでもたびたび聞くようになった「衛星コンステレーション」という言葉ですが、その中身は世界に通信サービスを提供する数千機の巨大網から、数機のニッチな網までミッションによって千差万別なだけにイメージがつかみにくいのです。

そこで、軌道とは「宇宙に書かれたビジネスプラン」であるという観点から衛星コンステレーションの読み解き方を考えてみましょう。公開されている「軌道の構成」を見れば、そのプロジェクトが「何を目標にし、何を稼ごうとしているのか」が見えきます。

基礎知識「衛星軌道」とコンステレーションの始まり

衛星コンステレーションとは多数の人工衛星を軌道に配置して一体的に運用する衛星システムを指します。衛星が地球の周囲を回るコースを軌道といい、軌道が描く円形の平面「軌道面」は必ず地球の中心を通ります。

軌道の形は最も地球に近づいたときの高度「近地点」、最も地球から離れたときの高度「遠地点」、地球を一周する時間「周期」、赤道に対する軌道の傾き「軌道傾斜角」という要素で表されています。近地点と遠地点が同じ高度の場合は円軌道、遠地点高度が高いと楕円軌道となります。

世界で最初に実用的な通信放送サービスを提供したのは、赤道上空の高度約36,000kmを飛行する米国の「シンコム3号」でした。この軌道は24時間周期で地球の自転速度と一致し、軌道傾斜角が0度の円軌道で、特別に「静止軌道(GSO)」と呼びます。静止軌道は地球の自転と同じ時間で周回することから、地上のある場所から常に同じ位置に衛星がいるように見え、通信放送サービスにうってつけなのです。

ただし静止衛星は、緯度が高くなればなるほど電波が届きにくくなる上に、電波が往復する距離が長くなるため通信遅延が大きくなるという欠点があります。

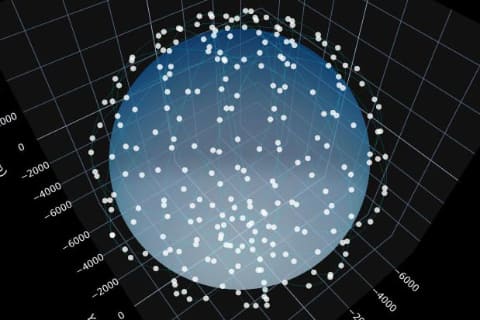

静止軌道よりはるかに地球に近い地球低軌道(LEO)を周回する衛星を多数利用して、効率的かつ連続的に地球の表面を覆う「カバレッジ」を提供するためのシステムが「衛星コンステレーション」です。1970年代に英国やソ連の技術者が基礎的な理論を構築し、測位衛星網のGPS(Global Positioning System)に採用されたことから発展してきました。

衛星コンステレーションの機能を最大化する「網の張り方」

通信衛星コンステレーションの代表は、SpaceXのStarlinkなど通信サービスを提供するタイプ。通信コンステの目標は「つなぎ続ける」ことにあります。ユーザーがどこにいても常に頭上に衛星がいる必要があり、面的な連続性を実現するために衛星を敷き詰めるように多数配置する必要があります。

規模は過去に計画されたものでも数百機、現在では、Starlinkの約12,000機、Amazon Leoの約3,000機、Blue Originの約5,400機、中国「国網」の10,000機など巨大な規模の構想が存在します。

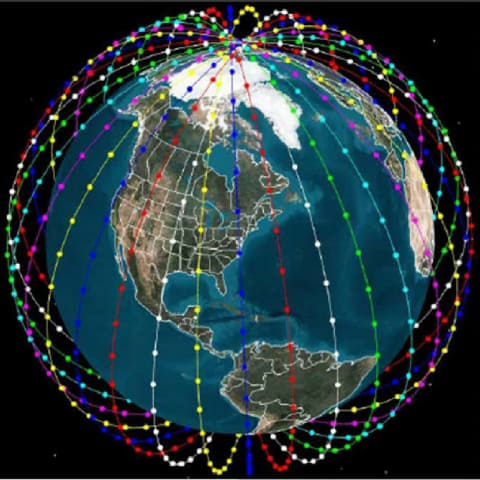

一方で、数千機以上の「グローバルカバレッジ」に対して、ある地域を重視する「リージョナルカバレッジ」を重視するタイプの通信衛星もあります。66機の衛星による衛星携帯電話サービス「Iridium」や、ロシアが近年発表した252機の「RASSVET」などがこのタイプ。人工衛星は軌道に沿って地球を回っているのに、なぜある地域だけに重点的に通信を提供できるのでしょうか? そのキーワードが「軌道傾斜角」と「高度」です。

軌道傾斜角は、衛星コンステレーションが「地球上のどの緯度帯を重点的にサービスするか」を読み解く鍵になります。衛星はその軌道傾斜角と同じ値の緯度(軌道傾斜角が50度ならば、北緯50度および南緯50度)まで到達することができます。

軌道傾斜角を90度に近づけると、南北両極まで到達するため、地球全体をカバーできるようになるのです。高緯度地域では軌道が収束してくるため、衛星密度が高くなり、逆に赤道付近では衛星間隔が最大となります。赤道でのカバレッジを確保するのか、極域を優先するのかによって必要な衛星数、つまりシステム全体の規模が決まるのです。

衛星1機が地表をカバーできる範囲を「フットプリント」といい、この半径は高度によって決まります。高度が上がるほど地球の表面に投影する円錐の面積であるフットプリントが拡大し、全地球を連続的にカバーするために必要な衛星数は少なくなります。

静止軌道では(赤道付近であれば)理論的に3機で地球をカバーでき、高度20,000kmの中軌道を周回するGPS衛星は24機で地上をカバーできるのはこのためです。

反対にLEOでは1機あたりのフットプリントが狭いため、数百機から数千機の衛星が必要となります。例えば高度500km付近では、地平線までの距離が短く、衛星は上空を数分で通過してしまうため、サービスを維持するには次々と衛星を切り替える必要があるのです。

一方で衛星数を抑えるために高度を上げると電波が往復する距離が伸び、通信遅延が大きくなってしまいます。こうしたトレードオフの上に、通信衛星コンステレーションの設計が決まってくるのです。

ケーススタディ:Starlink vs RASSVET——「世界」か「極北」か

世界の通信衛星コンステレーション構想は、軌道傾斜角と高度のトレードオフをサービス計画にどう反映させているのでしょうか。2つのケーススタディから、設計思想の違いを見てみましょう。

ひとつは米SpaceXが展開するStarlink。グローバルカバレッジをいち早く達成した覇者ともいえるコンステレーションです。もう一つは、ロシアの民間企業が構想中のRASSVET(「夜明け」「暁」といった意味)。2027年ごろには300機近くの衛星を打上げて通信サービスを提供する計画です。

Starlink(第1シェル)

・軌道傾斜角:53度

・高度:550km(初期)

・軌道面数:72

・1軌道面あたりの衛星数:22機

・総衛星数:1,584機

Starlinkの約12,000機の衛星はすべて同じ条件の軌道を飛行しているわけではなく、「シェル」と呼ばれる複数のコンステレーション構成を組み合わせたサービスとなっています。

最初に構築が始まった第1シェルは、Starlinkの中で最も衛星数が多い、ボリュームゾーンを構成するシステムです。地球の人口の多くは北緯53度〜南緯53度の範囲に集中しています。北米ではカナダのケベック州、欧州では英国、ドイツなどの主要地域が含まれる中緯度地域を効率よくカバーするのがこの第1シェル。人口に比して通信手段に乏しい地域でのサービスを拡大することができます。

RASSVET

・軌道傾斜角:82.3度

・高度:800km

・軌道面数:12

・1軌道面あたりの衛星数:21

・総衛星数:252機

RASSVETはロシアの通信大手系スタートアップBureau 1440が構築を進める通信衛星コンステレーション。2027年までに300機近くを配備する目標があり、将来的には1,000機規模まで拡大する構想だといいます。

広大なロシア領土、特に北極圏などの高緯度地域は静止通信衛星の恩恵を受けられないことから、低軌道コンステレーションによって通信を確保しようという目標が構成からうかがえます。

簡単な試算では、この構成でモスクワ、サンクトペテルブルクといった地域で7機の衛星を視界に入れることができると考えられます。赤道付近よりもロシア全土と北極海航路を重視する戦略があるといえそうです。

「撮り続ける」ことが重要 地球観測衛星コンステレーション

衛星コンステレーションのもう一つの大きな用途に、地球観測があります。従来は高価で大型の衛星が1機から数機で運用され、観測頻度は数日から十数日に1回と限られていました。

これを変えたのが2013年に米国で創業した小型地球観測衛星コンステレーション企業のPlanet Labsです。エンジンも持たない、わずか数kgのキューブサットと呼ばれる超小型光学衛星を100機以上も投入し、地球観測の世界にコンステレーションを持ち込みました。

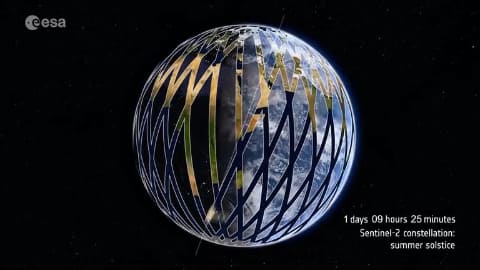

地球観測衛星は特定の地点を「決まった頻度で」あるいは「決まった時間に」撮ることが重要です。通信衛星と異なり、ある地点の上空に常に衛星がいることは求められないため、コンステレーションの規模は通信網よりは小さくすることができます。

数百機、数千機といった規模が珍しくない通信衛星コンステレーションに対し、地球観測衛星の場合は比較的大型でも数十機規模が中心となっているのはこのためです。

衛星軌道の基本的な性質は通信衛星でも地球観測衛星でも同じですが、ミッションの性質から、地球観測には通信と異なるトレードオフがあります。それは、衛星と太陽との位置関係です。

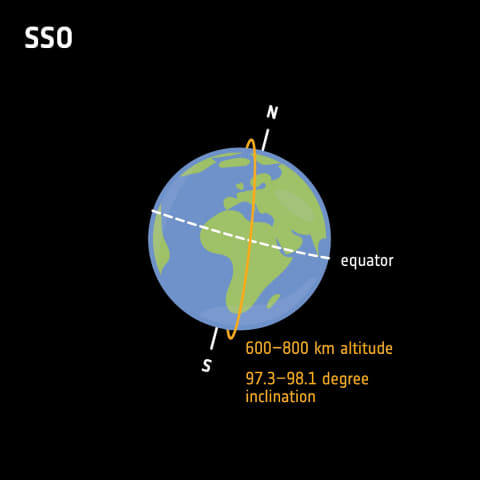

農業や環境の変化などを知るために衛星データを用いるならば、できるだけ同じ撮影条件で定期的に観測し続けることが望ましいわけです。そこで定点観測的に使いやすい「太陽同期軌道(SSO)」と呼ばれる、ある地域の上空をいつも同じ時間に通過する軌道が多く利用されています。

SSOの衛星軌道は打上げなどの制約から実質的に高度500~800km、軌道傾斜角は97~99度になることが多く、「人気」の軌道となっています。たとえば毎日10時半ごろに地表を観測できる光学衛星ならば、午前中の明るい時間帯に撮影でき、影の長さが一定で地表の物体の形を識別しやすいといったメリットがあります。

レーダーで地球を観測する合成開口レーダー(SAR)衛星の場合は、6時と18時の1日に2回撮影する衛星が多くなります。この軌道は地球の影に衛星が入る時間が短く常に太陽電池パドルに光が当たるため、多くの電力を消費するSARの運用に適しているからです。

一方で、軌道傾斜角が90度に近づくと、南極、北極付近の上空で軌道が密集して衛星が混み合うのに対し、赤道付近では軌道の間隔が開いて観測からこぼれる隙間が大きくなります。

ミッションの目的が北極海の航路のモニタリングといった極域であればそれでもよいのですが、どちらかといえば赤道域や中緯度帯で防災・減災、農業、森林観測、都市の経済活動モニタリングといった観測が需要の中心です。

軌道面の数を増やせば衛星数を多くして中低緯度での観測頻度を上げることができますが、衛星を多く製造し打ち上げるコストが増える上に、極域の上空で混み合う衛星の交通整理も課題になります。

そこで近年では、SSOの衛星で基本的なコンステレーションを構築した上に、軌道傾斜角を40度前後に傾けて中緯度帯の上空を周回する衛星を加え、需要の多い地域の観測を増やすコンステレーション設計が出てきました。

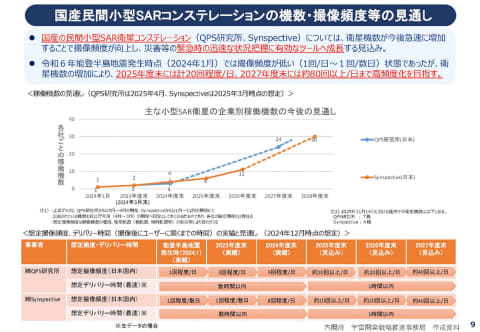

日本の民間小型SAR衛星企業であるQPS研究所とSynspectiveは、どちらも30機以上の衛星コンステレーション構築を目指しています。2社ともSSOの衛星に加えて軌道傾斜角を40度程度にとった衛星を打ち上げるようになっています。

内閣府の試算によれば、2024年1月1日に発生した能登半島地震の際には日本付近で1日に1回程度だったQPS-SAR(QPS研究所)、Strix(Synspective)衛星の観測頻度は、衛星数の増加と中緯度帯戦略によって2025年度末には1日あたり10回以上に増える見込みです。

通信と地球観測を例に、軌道からわかる衛星コンステレーションの設計思想を見てきました。この他にも、質量とロケットへの衛星の搭載性やスラスターの有無と寿命、機能更新や天文観測に与える影響など、設計に考慮しなければならないさまざまな要素を加えて、現実の衛星コンステレーションが生み出されています。まずは「軌道を見る」ことからその特徴を読み解いてみましょう。