トピック

更新を忘れずに 2025年「マイナカード有効期限問題」に注意

2025年6月12日 08:20

6月24日に「iPhoneのマイナンバーカード」が開始されるなど、マイナンバーカードには日々便利な機能が強化されています。

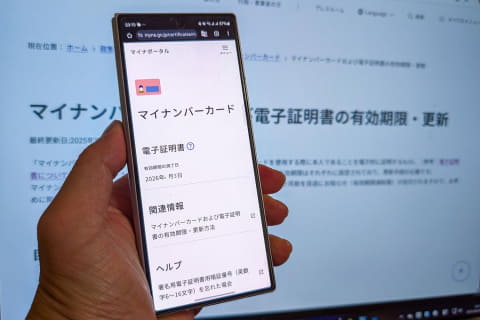

今後も多くの機能強化が見込まれる一方で、「2025年」のいま注意しておきたいポイントもあります。それが、マイナンバーカードの「電子証明書」の有効期限問題です。

マイナンバーカードには2つの有効期限があります。物理的な身分証明書のカードとしての有効期限(10年)と、デジタル的なオンラインの身分証明書である電子証明書の有効期限(5年)の2つです。カードそのものとと電子証明書の有効期限が違います。そして、2025年は多くの人がこの電子証明書の“期限”を迎える年となっています。

マイナンバーカード(物理カード)と電子証明書の2つは、マイナンバーカードにとって不可分の関係にあり、特に電子証明書は今後さらに重要になってくる機能です。マイナンバーカード本体とは違い、電子証明書が期限切れしても即座に問題になることはありませんが、電子証明書はいつでも使えるようにしておくと、今後も安心です。

まずは、ご自身のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限をチェックしてみてください。期限が迫っている場合は、「マイナポータル」でも通知されるはずです。

10年更新不要の身分証明書

通常、身分証明書には有効期限があります。運転免許証は最短3年(初心者時)で、その後は一般的に違反状況によって3年または5年の有効期限となります。パスポートの場合は最長10年。マイナンバーカードも最長10年です。身分証明書としては長く切り替えの必要がないという点は便利なカードです。

厳密に言えば、運転免許証やマイナンバーカードは、最長で5回目または10回目の誕生日までが有効期限です。別記事にもありますが、免許証の期限を交付日にしていたら忘れる人が続出したので、誕生日にしたのでしょう。

マイナンバーカードの場合、2月1日に誕生日を迎える人が2020年2月2日に取得すると、2030年2月1日まで有効になります。逆に2020年1月31日に取得すると、翌日に誕生日を迎えるため、2029年2月1日で有効期限切れになります。

マイナンバーカードは2016年1月に発行が開始されました。2016年の誕生日を迎える前に取得した人は、2025年の誕生日が10回目となって有効期限を迎えるため、今年になってすでに新しいカードに切り替えている人もいるでしょう。

こちらは、物理的なカードとしての身分証明書としての有効期限になるため、期限切れになるとカード自体が無効になり、対面での本人確認としても使えなくなります。「期限切れの運転免許証で運転できない(無免許)」、「期限切れのパスポートで海外に行けない」のと同じことです。

ただし、15,900円(10年旅券、オンライン申請の場合)という更新手数料がかかるパスポートに比べて、無料で更新できるという点で、マイナンバーカードにはメリットがあります(運転免許証も更新料金がかかります)。

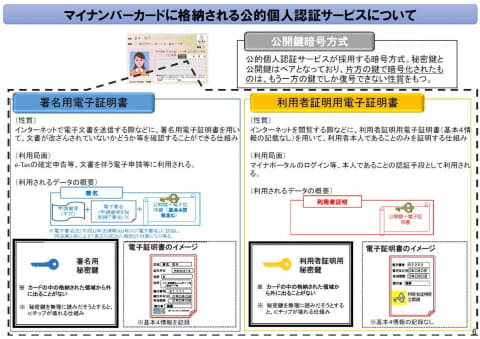

ICチップを使った最高ランクの安全性

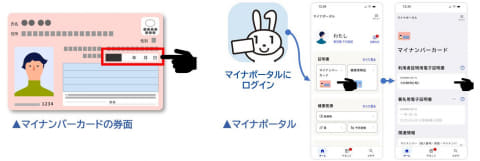

さて、そんなマイナンバーカードにはもう1つの有効期限があり、それが電子証明書です。利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類があり、簡単にいえば次のような役割があります。

登録したサイトへのログインで使われる。IDとパスワードの代わりとして使え、フィッシングにも強く安全性が高い。デメリットとしては物理カードと暗証番号が必要でやや手間がかかる

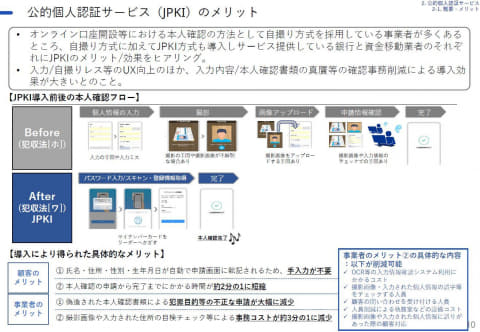

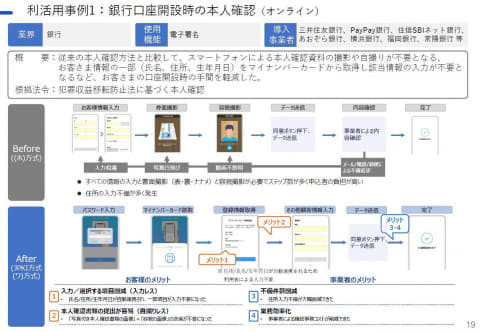

会員登録や契約時に氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報(とマイナンバー)を安全に、確実に提供できるJPKI(公的個人認証)の機能を実現。対面で身分証明書を提出して契約するのと同レベルで本人確認(身元確認)ができる

この電子証明書の有効期限は、カード発行後5年(5回目の誕生日)となり、カード本体の10年(10回目の誕生日)とは異なる期限となっているのです。

この有効期限が切れると、「電子証明書を使った厳密な本人確認」ができなくなります。例えば利用者証明用電子証明書はログイン時のID//パスワード代わりの当人認証として使いますし、署名用電子証明書は銀行口座開設時の身分を証明する身元確認で利用します。

この電子証明書は、マイナンバーカードのICチップ内に保管されています。これをスマートフォンやカードリーダーにタッチするなどして電子証明書を取り出して、オンラインで自分を証明します。この仕組みを公的個人認証(JPKI)と言い、国際標準の仕組みを使った安全な技術とされています。

対面の場合なら、店員に身分証明書を掲示して名前を確認してもらい、登録したイベントに入場する、会員登録時の確認に身分証明書を出す、といった使い方と同じことを、オンラインでも実現するのがこの電子証明書です。

ICチップから情報を読み出すため、偽造はほぼ不可能。カード券面は偽造できてもICチップの偽造や複製はできないので、対面の本人確認でもICチップから電子証明書を読み出してJPKIの仕組みを使うことで、より厳密な身元確認もできます。

しかし、電子証明書の有効期限が切れると、このJPKIが使えなくなります。

JPKIには電子証明書が必須なので、有効期限切れだとオンラインによる携帯電話の契約、銀行口座の開設ができなくなります。頻繁にするものではありませんが、いざという時に不便ですし、今後JPKIに対応したサービスが増えるとさらに不便になるでしょう。ただし、窓口に行けばICチップを搭載した運転免許証などでの契約は今後も可能です。

マイナポータルにログインできなくなり、年金や子育て関連の手続きに市区町村役場に行かなくてはならなくなる、といったこともあるかもしれません。引っ越しでも手間がかかりますが、あくまで「手間がかかる」だけなので、マイナンバーカードを持ちたくない、電子証明書を更新する手間の方が面倒、ということであれば、窓口に行くことで対応は可能です。

e-Taxでの確定申告の書類提出がオンラインでできなくなりますが、これも印刷するなどして郵送で提出も可能です。

あくまで、「オンラインでの本人確認」が主目的なので、オンラインではなく窓口や店頭ですべてを行なうということであれば、電子証明書の更新はしなくても問題ありません。

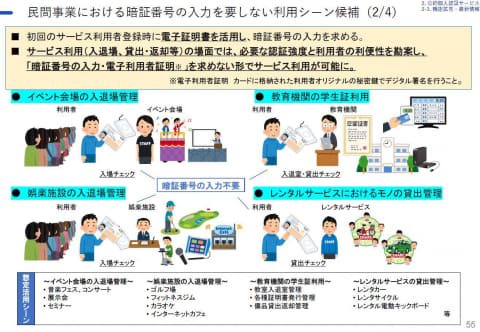

ただし、今後はマイナンバーカード機能のスマートフォン搭載によって、スマートフォン1台でログイン、本人確認(身元確認)が可能になり、ライブやスポーツ観戦のチケット購入・入場、コンビニの年齢確認といったシーンで頻繁に活用されることになるでしょう。そうしたときも、電子証明書の有効期限は重要になるので、更新をしておくとよいでしょう。

マイナポイントで加速したマイナンバーカードの普及が影響

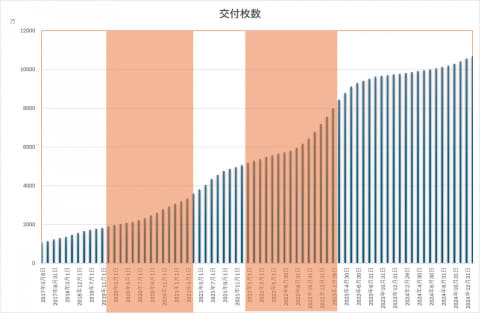

なぜここで電子証明書の有効期限が問題になるかと言えば、「2025年以降、急激に有効期限を迎える人が増える」からです。その背景にはマイナポイント事業が存在しています。これは、マイナンバーカードの普及促進を狙った国の事業で、これによってマイナンバーカードは一気に広がりました。

マイナポイント事業が実施されたのは2020年1月から。第2弾まで実施され、最終的には2023年9月末まで実施されました。第1弾と第2弾の間に2021年4月から12月までの空白があったこと、マイナンバーカードの申請は2023年2月末までだったため、「マイナポイントだけの影響」を考えると計算が難しいのですが、いずれにしても2020年以降、マイナンバーカードの普及が加速したのは間違いありません。

総務省によるマイナンバーカードの交付状況を見ると、2016年から交付が始まったマイナンバーカードについて、2017年3月8日には交付枚数が1,071万7,919枚、人口に対する交付率が8.4%でしたが、3年後の2020年1月20日には交付枚数1,910万1,271枚、人口に対する交付率は15%で、900万枚の増加にも満たない程度しか増えていませんでした。

マイナポイント第1弾終了後の2021年4月1日時点では1,686万8,292枚増えて3,596万9,563枚、28.3%にまで拡大。マイナポイント第2弾終了の2023年9月末時点では、交付枚数が9,631万5,585枚、76.8%。この3年間で、実に7,721万4,314枚も増加したことになります。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5年(5回目の誕生日まで)です。すると誕生日前日に交付された人が最も有効期限が短く、誕生日に交付された人が最も有効期限が長くなります。

2020年の誕生日前日までに交付を受けた人の5回目の誕生日は2024年、2020年の誕生日翌日以降に交付を受けた人は2025年になって電子証明書の有効期限を迎えます。

つまり、2025年は電子証明書の更新を迎える人がかなり多くなります。今年だけではないのですが、初めての更新の人が多くなるはずです。

単純計算では、2020年1月から12月末までに増えたのは1,166万4,346枚、2021年は2,110万6,103枚、2022年は2,003万4,069枚、2023年は2,554万5,214枚、2024年は811万1,938枚が増えています(交付ベース)。それぞれ、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年が電子証明書の有効期限となります。

デジタル時代のパスポート

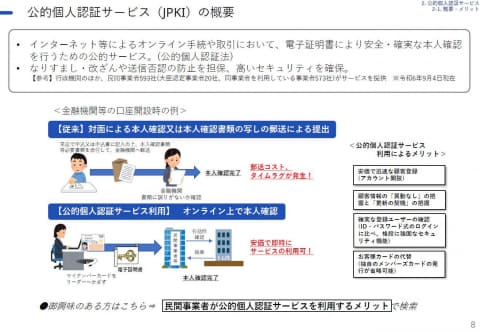

電子証明書は、今後のオンラインの時代における本人確認手段として重要な役割を持っています。今までは、技術的な工夫によってなるべく安全な本人確認手段が模索されていましたが、安全性という意味で最も高いレベルにあるのがJPKIであり、それを実現するのが電子証明書です。

もちろん、社会がある程度の犯罪を許容するならば、ここまでは必要ないかもしれません。市議会議員の携帯電話が偽造カードによって不正契約された事件が社会問題化しましたが、こうした事例は年間数件~20件程度の発生とされており、それを許容しないのであれば、オンラインでも対面でも、ICチップを使った本人確認を義務付けるのが最適です。オンラインでは電子証明書を備えるのがマイナンバーカードだけなので、選択肢は1つしかありません。

そんな重要な電子証明書ですが、「カードとは別の有効期限」という点で分かりにくいのが問題でしょう。

デジタル時代において、暗号強度、つまり安全性は時間で担保されています。要はコンピュータを使っても何十年も解読に時間がかかるから安全、という立場です。「時間をかけさえすれば解読できる」暗号でも、時間がかかるなら安全なのです。

ところが、コンピュータの進化によってその解読にかかる時間が大幅に短縮される可能性があります。暗号技術における脆弱性の発見で簡単に解読できるようになる、という可能性もあります。

こうした、いわゆる「危殆化」に対処するために、電子証明書の有効期限は5年に設定されました。

ところが、マイナンバーカード自体の有効期限は10年に設定されています。これは、更新頻度を下げて手間を省くという意味があったのでしょう(利用者側、発行者側双方にとって)。正直、この10年にはあまり意味がありません。海外でもこうした公的な身分証明書に搭載された電子証明書の有効期限は5年が多いのですが、それに合わせてカード自体の有効期限を5年にしている国もあります。

そうした背景も踏まえてデジタル庁は、次期マイナンバーカードの発行に向けて取り組みを進めています。現時点では、電子証明書の有効期限に合わせるのではなく、カードの有効期限にあわせて電子証明書の有効期限を10年とする方針です(18歳未満はカード・電子証明書ともに5年)。

発行は2026年を視野に入れています。つまり、来年の電子証明書更新には新カードになっている可能性があるわけです。2016年に発行開始されたマイナンバーカードは、その年の誕生日後に取得した人であれば2026年にカード自体の有効期限を迎えます。デジタル庁では、2026年の新カード発行以降は、電子証明書の更新ではなく新カードへの切り替えを促す方針なので、今年(と来年の発行まで)が電子証明書の更新の問題となります。

電子証明書の更新は、マイナンバーカードはもとより、国のデジタル化における正念場とも言えるかもしれません。電子証明書を使えないと、デジタル行政の時代において、窓口に行かなければ行政手続きができないことになります。

グローバル的には、欧州のデジタルIDウォレット(EUDIW)を始め、マイナンバーカードの目指す方向性と一致しています。DX化、効率化などの文脈でも、窓口に行かなくても行政手続きができるデジタル化は必須のため、いかに電子証明書の更新を促すかが重要になります。国はメリットのアピールを続けて、さらなるデジタル行政の取り組みを進めて行くしかないでしょう。

マイナ保険証は郵便物に注意

電子証明書を使う最も身近なサービスといえばマイナ保険証かもしれません。結論を言うと、マイナ保険証を使っている、使い続けるのであれば、電子証明書は更新しておきましょう。

マイナ保険証は、病院や薬局などの窓口に置かれたカードリーダーにマイナンバーカードを置いて、顔認証または暗証番号で電子証明書を読み出し、オンラインから保険情報を取得する仕組みです。

そのため、電子証明書の有効期限内である必要があります。ただし、健康保険証または資格確認書を提出すれば、有効期限が切れていても従来通りの保険診療を受けられます。

実際に「マイナ保険証で電子証明書の期限切れのトラブル」が発生するにはいくつかの条件があります。

まず、そもそもマイナ保険証に登録しているというのが前提です。

2024年12月2日以降は健康保険証の「新規発行」がなくなりましたが、最長で2025年12月1日までは既存の健康保険証が有効です。それまでは健康保険証が使えるため、電子証明書の期限切れの場合は健康保険証を使いましょう。

2024年12月2日以降に住所変更や世帯変更、就職・転職・退職といった具合に、加入する保険組合が変更になると、既存の健康保険証は無効になって新規発行が必要です。ところがすでに「新規発行の廃止」になっているため、マイナ保険証か資格確認書のいずれかになります。マイナ保険証に登録しているなら、基本的にはそれに一本化されます。

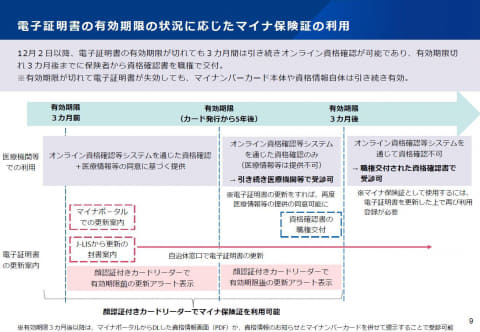

この状況で電子証明書の有効期限が切れるとどうなるでしょうか。まず、有効期限切れの3カ月前から、マイナ保険証リーダーにカードを置くと画面に有効期限切れの警告が表示されます。その後、3カ月間にわたって警告が出続けますが、「3カ月間まったく病院にかからなかった」という人もいるでしょう。

その間、マイナポータルにアクセスするとログイン時に電子証明書の更新を促すメッセージが表示されます。これも3カ月間アクセスしない人もいるでしょう。

有効期限が切れて以降3カ月後の末日までは、マイナ保険証としてはそのまま継続利用できます。画面上には有効期限切れの警告が表示され、診療情報や薬剤情報などを取得するマイナ保険証の機能の一部が制限されます。これも3カ月間、警告が出続けます。

その有効期限切れ後の3カ月が過ぎると、マイナ保険証としては利用できなくなり、窓口対応が必要になります。

加えて、有効期限が切れる2~3カ月前をめどに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限切れを知らせる書類が送付され、更新の手続きの手順を知らせる仕組みになっています。

その郵送物に気付かず、もしくは無視していると、有効期限が切れてから3カ月後までに、今度は自分が加入している保険組合が、職権交付という形で資格確認書を送付します。これは申請されなくても保険組合が送付するというもので、マイナ保険証が使えなくなる有効期限切れ3カ月後までに届くことが前提となっています。

つまりは、「マイナ保険証に登録している人が、郵送された電子証明書の更新のお知らせに気付かず、6カ月間まったく病院にかかることなく有効期限が切れて、送付された資格確認書にも気付かずに、マイナ保険証だけを持って病院に行ったときに、初めて電子証明書の有効期限切れに気付く」というのがトラブルということになります。

それ以外は、「気付いていたけど無視して病院に行ったら案の定マイナ保険証が使えなかった」ぐらいしか理由がありません。

ところで、マイナ保険証のトラブルに関しては全般的に、「保険資格がある人に医療費を10割請求しない」ように厚生労働省は医療機関に対して求めています。

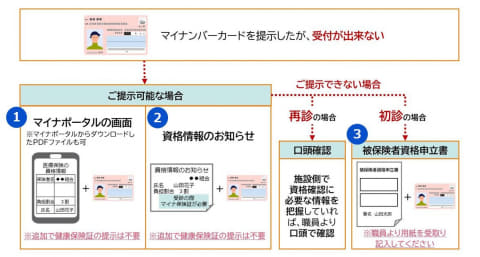

電子証明書有効期限切れでも、医療機関は、患者が事前にマイナポータルからダウンロードした資格確認のPDF(または事前に送付されている資格情報のお知らせ)と有効期限内のマイナンバーカードを提示してもらって本人確認するか、再診であれば口頭で本人確認をする、初診であれば有効期限内のマイナンバーカードで本人を確認して被保険者資格申立書を記入してもらいます。これによって患者は10割負担ではなく、通常の3割負担などで医療が受けられることになります。

こうした手順で確認した場合、仮に保険資格がない人だったとしても、医療機関側に金銭的な負担が発生することはありません。そのため、必要な手順を行なわずに10割請求された場合、その医療機関に問題があるということになります。

強いて言えば、「初診で来た人のマイナンバーカード自体の有効期限が切れていたまたは偽造だった」場合は10割負担になるでしょう。

まとめると、マイナ保険証の場合は送付される郵便物に注意して、更新のお知らせであればなるべく早いうちに時間を作って更新手続きに行くといいでしょう。そのまま放置すると、6カ月後には資格確認書が送られてくるので、郵便物として届いたら病院に行くときに持参すれば問題ありません。

様々な注意点はありますが、マイナンバーカードの機能を今後もフル活用するのであれば、電子証明書を更新しておきましょう。なお、更新の体験については別記で紹介しています。