西田宗千佳のイマトミライ

第314回

AIとともに変わるアドビのビジネス 基盤ツール・AIポータル・TikTokの影

2025年11月4日 08:20

今年もアドビの年次イベント「Adobe MAX」を取材してきた。基調講演で語られた内容、そして同社の「次世代技術チラ見せ」イベントであるSneaksの詳細については、以下の記事にまとめている。

「生成AIの時代になり、アドビのツールは不要になる」という言説もある。静止画も動画も直接生成するなら、毎月高価なツールにサブスクする必要はないのでは……という話だ。

現実問題、そうはならない。クリエイターも生成AIを使うが、生成された画像や動画を加工して使うことになり、加工する道具が必要になるからだ。

では、そこで編集ツールと生成AIの関係はどうなっているのか? アドビが強調したのはそこだ。

今回は「アドビが主張するAI時代のツールとビジネスモデル」について考えてみよう。

クリエイターがAIを使う「基盤ツール」に

今回、アドビが軸にした点は2つある、と筆者は考えている。

1つはまさに「AIをより良く使うためのツール」という部分だ。

AIというとプロンプトで画像や動画を生成、と考えがちだが、それは1つの方法論でしかない。画像を入力して画像を生成する「Image to Image」のように、別のデータから画像を生成する方法の方が、作品を作る上では有利だ。

アドビはこの辺りの、「ツールの中で自然にAIを使う」のが上手い。そして、新ツールでは積極的にこの方針を活用している。

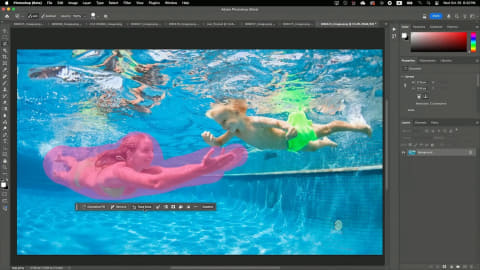

すでに搭載されている機能である「生成削除」はそのわかりやすい例と言える。不必要な部分を削除すると、その背景が周辺に合わせて削除される。「削除された」背景はAIで生成された画像ではあるが、うまくマッチすれば効果的な変更になる。

以下はAdobe Lightroomを使い、今回の基調講演の写真を修正したものだ。実際には頭が写り込んでいるのだが、数十秒でスッキリとした写真に生まれ変わる。

こうした機能はさらに進化していく。

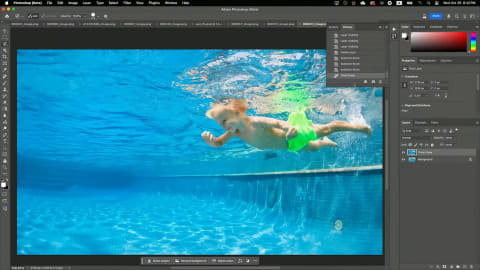

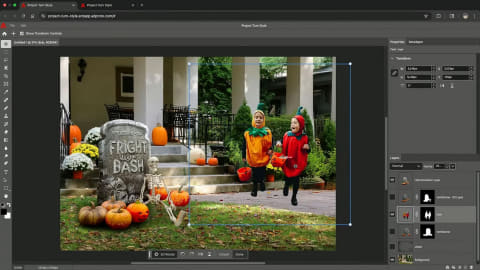

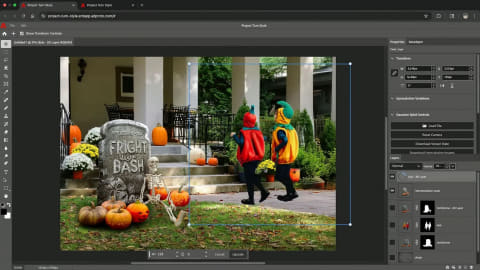

次の写真は、「これからの機能」としてSneaksで公開された「Project Trace Erase」によるものだ。きっと、来年(26年)以降のPhotoshopなどに搭載されるのだろう。

従来の生成削除は「あくまで選択範囲を生成して消す」ものだった。だから、削除されたものが水面や鏡に写っていてもそれは消えない。

だがProject Trace Eraseでは、画面全体の整合性を見て、削除する部分に関わるもの全体を変化させる。

これはまさに、元の絵を見て、そこから違和感のないように画像全体を生成するスタイルそのものなのだが、利用するクリエイターにとっては「不必要なものを消す作業が楽になる」ことに過ぎない。

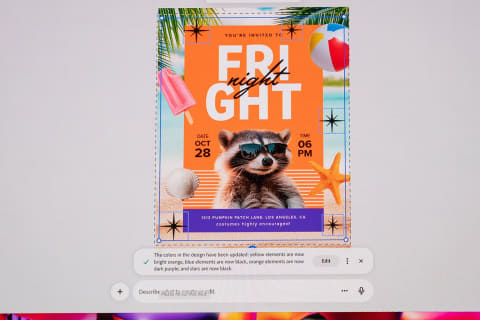

同じくSneaksで公開された「Project Turn Style」も、画像生成をユーザーインターフェースによって見せ方を変えた機能だ。

写真を回転させ、本来撮影されていない部分を「生成」する機能だが、利用する側から見れば、画像生成ではなく「画像の回転」に見える。

こうした姿をツールとして実装、操作を簡単にしていくのがアドビの狙いである。

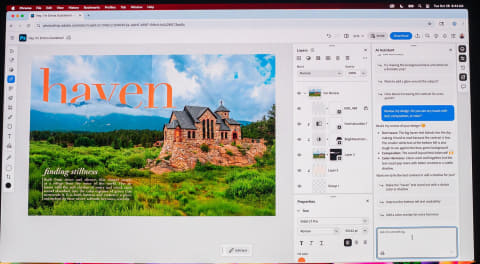

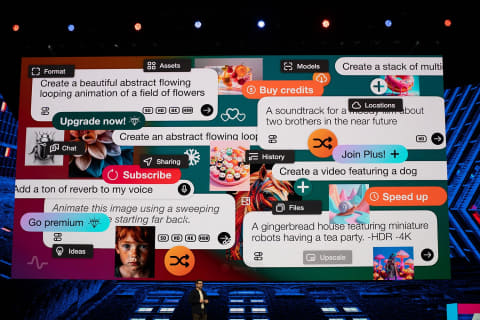

もう1つ、操作簡便化という意味で大きいのが「AIアシスタント導入」だ。

まずはPhotoshopとAdobe Expressからだが、操作をいちいち手作業でやるのではなく、プロンプトで行なう。

このことには2つのメリットがある。

1つは、「各ツールの使い方に習熟していなくても使えること」。特にPhotoshopなどでは、加工や画像の重ね方に多数のコツがある。これを知っていると特に生成AIを使わなくても作業できるのだが、習得には時間もかかる

そして2つ目は、「流れ作業を楽にすること」だ。変更の指示がクライアントからメールで送られてきても、その対応はまず「プロンプトに変更内容をコピペすること」になる。その上でさらに修正を加えればいいわけで、手作業の量は劇的に減る。

どちらもクリエイターにとっては必要な道具であり、AIを生かす進化として必須のものだ。

当然、こうした作業をするのなら、「コンテンツはどう作られたか」を記録する「来歴記録」が必要になる。今年大きな発表はなかったが、Pixelが撮影からの一貫した記録に対応するなどの流れもある。ソニーも自社カメラで、動画でのC2PA対応を発表した。

この種のことにずっと取り組んできたアドビの方針は正しい。

だが、ソーシャルメディアやウェブメディアなどで正しく来歴記録が扱われるフローができないと、問題は解決しないだろう。その点に関するアナウンスはなかった。

「AI選択の自由」でクリエイティビティ拡大

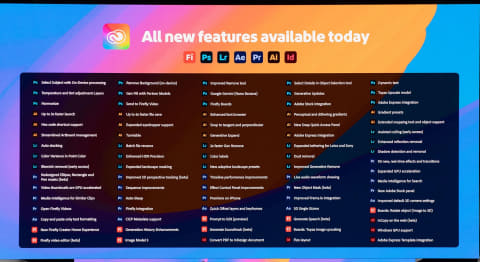

次の大きなテーマは「AIでクリエイティビティの幅を広げる」ということだ。ツール群の進化もその一例だが、今年はさらに、生成に「他社AI」を選択する機能が搭載された。

これは今年3月に発表されていた方針を拡大したものだが、「AIで生成されるコンテンツを多様化する」という意味では、クリエイターに向き合った施策である。

現状、AIモデルによって作れる映像には得意・不得意がある。そのことはクリエイターにとって制約であるのは間違いない。ただ、わかっていても使い分けは面倒だ。

そこで、作業時に「使う生成AI」を選ぶことで、画像・動画生成の幅を広げることを狙う。バラバラなサービスを使うより、こちらの方が簡単だ。

アドビはGoogleと提携し、両社のAI関連機能を最初にチェックして実装する「最恵国待遇」的な関係を得た。そのためか、Google DeepMindの開発した「Nano Banana」こと「Gemini 2.5 Flash Image」が活用されるシーンが多かった。

だが、登録されたAIモデルは多く、切り替えは容易である。

Fireflyはなくなるのか

ここで気になるのは、アドビの自社展開AIモデルである「Firefly」がなくなるかどうかだ。

モデル選択に取り組んだ理由は、Fireflyが他のAIモデル、例えばNano Bananaに比べ生成画像の質で劣っていたからでもある。

だとすれば、投資を減らすために「Fireflyはなくなる」との予測もある。だが、筆者は「なくならない」と考えている。

おそらく中期的に見れば、AIモデル間の機能差・画質差は小さくなっていく。特徴を強める方向に学習したモデル以外は、大型で汎用的なモデルとの差異を失っていき、コモデディ化する。

その際に生き残れるのは、「学習ソースが著作権的にクリアである」といった、ビジネスで使いやすい特徴ではないか。

だとすると、学習ソースの所在や方向性がクリアで、著作権上のリスクが低いFireflyは有利になる可能性がある。

だからそれまでは他社モデル併存で耐える……という方向性ではないだろうか。

一方で、著作権上のコンセンサスが変わる可能性もある。

より「アウトプットしたものの類似性」「生成時の依拠性」に着目するなら、作る側の責任を重く見て、「問題のある生成はAIモデルではなく作る側にある」という判断が定着していく可能性もあるからだ。この場合、Fireflyの強みは失われていく。Fireflyが完璧になるまで待つ必要はない。

だが、AIを切り替えられる構造にしておけば、どちらの道をすすんでも対応は可能だ。

AIポータル化は「試行錯誤」にも「ビジネス」にも有利

この変化には、ビジネスモデル的な側面もある。あえていうなら「ツールからのAIポータル化」、と言ってもいい。

前述のように、AIサービスの切り替えはできるのだが、同時に、その利用料はアドビがサービスに付加する「生成クレジット料」から支払う。

生成AIのモデルやサービスを提供する企業は多数あるが、すべてに契約し、試すわけにはいかない。そうなると、知名度の高いものを試して終わり、ということになるだろう。それでも支払いは別れて、企業決済が難しくなる。

そこでアドビは、他社のAIモデルを受け入れる方針転換をすると同時に、その際のコストは自社でまとめ、必要な分を「生成AIクレジット」から引き落とす形に切り替えた。こうすれば、決済は一本化され、利用者も多数の生成AIを負担なく試せる。

小さいが技術に自信があるAIモデル事業者にとっては、アドビのようなパートナーができることは大きな支えになる。収入的には自社でやる方が大きいが、露出や手間を考えると、パートナーの存在は小さなものではない。

プログラミングツールなどでは見かけるようになった手法だが、アドビはそれをクリエイティブ・ツールに持ち込む。

さらにこの施策を推し進めるのが、大型キャンペーンである。

25年12月1日まで、アドビは「静止画についてはどのAIモデルでも生成料無料」とする。動画については、自社の「Firefly」を利用時のみ無料だ。

この間に存分に体験し、モデル切り替えの価値を理解してもらいたい……ということなのだろう。

実はAdobe MAXに合わせ、ライバルの「Affinity」がツールの無料化を発表した。

アドビから離れて同じようなツールを無料で使える、ということで注目されているが、その背景にあるのは、同じくグラフィックツールの提供元である「Canva」に買収されたということだ。

Canvaもサブスクで提供されており、AI機能も備えている。冒頭で挙げたアドビと同じ戦略を採っているわけだ。

そこに、アドビは「ツールとしての規模感」や「AIモデルの選択」、そして「支払いの一本化」というビジネスモデルで勝負してきた。

「無料であること」と「多様なAIが簡単に使えること」のどちらが入り口として評価されるかは微妙な線だが、アドビ製品を使っているクリエイターに対し、「もっと価値が上がる」「もっと楽になる」とアピールすることは重要だろう。アドビとしても「単価を下げる」という選択肢を採らないなら、価値を上げるしか、やりようはない。

12月までの1カ月は生成クレジットを静止画無料・動画自社分のみ無料としたのは、こうした他社のビジネスモデルに対抗し、クリエイターに「選択できることには価値がある」という認識を定着させたい……という狙いがある。

動画で進む「スマホファースト」でTikTok対抗

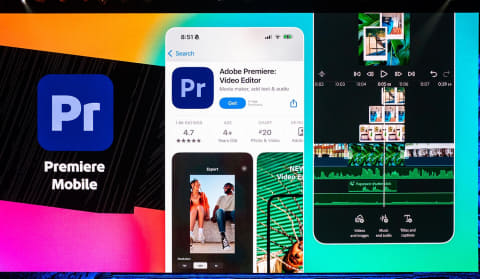

もう1つ、今回ビジネスモデル的な面で注目したのが、「スマホ版Premiere」におけるYouTubeとの提携だ。

現在iPhone版が提供されているが、ここからワンタップでYouTubeショートへとアップロードが可能になる。さらに、YouTubeショートで再生時には、「Premiereで作られた」ことが表示されるようになっている。

現在、動画クリエイターの間では「スマホファースト」が定着している。見ている人はもちろんだが、作る側も、スマホで撮影してスマホで編集、そのまま動画配信サービスへとアップロードする。

撮影から編集までの流れがシンプルであること、どこでも作業ができて機動力があり、タイムリーな作品が作れることなどが理由だ。

iPhoneにしろPixelにしろ、メジャーなスマホは「動画の画質向上」をウリにするようになったが、それとも同期している流れだ。アップルがiPadをクリエイティブ路線にしているのも、この流れに基づくものと言っていい。

特に大きいのは、このスマホファーストの流れが「アドビ以外・YouTube以外から生まれている」ことだ。

中心にいるのはTikTok。TikTokの公式編集ツール「CapCut」の存在は大きく、CapCutで編集してTikTokにアップロードし、さらに他の動画プラットフォームへ……という動きがある。

アドビとしては、スマホファーストの流れに合わせてPhotoshopのスマホ版やPremiereのiOS版を作った。さらにYouTubeショートと連動をすることで、TikTokの流れに抗おうとしているわけだ。同じ危機感はYouTubeの側にもあり、両社の思惑が一致した。

今年は動画系インフルエンサーの取材参加も目立ったのだが、アドビは彼らに使ってもらい、その利便性などをアピールしたいということなのだろう。

前掲の生成AIがらみの動きとは異なる流れだが、早晩、スマホ動画にも生成AIの動きはやってくる。OpenAIの「Sora 2」などは、完全にモバイルファーストだ。

そう考えると、この施策もAIにつながる「今やっておかなくてはならない施策」ということになるだろう。