石野純也のモバイル通信SE

第75回

「AIスマホ」では戦わないXperia グーグルまかせ戦略は正解か?

2025年5月28日 08:20

ソニーは、6月5日にスマホのフラッグシップモデル「Xperia 1 VII」を発売する。ドコモ、KDDI、ソフトバンクも同モデルを取り扱い、6月5日から販売を行なう。

超広角カメラを大判化して、画質面を強化したほか、このカメラを利用して被写体を追うことでプロが撮ったようなカメラワークで動画を撮れる「AIカメラワーク」などの機能を搭載する。

XperiaとAI クリエイティブ以外は「グーグルまかせ」

こうしたAIを、ソニーは「Xperia Intelligence」と名づけた。AIカメラワーク以外には、新機能として「オートフレーミング」を搭載する。こちらは被写体を正確に追尾して、引きの動画とは別に寄りの動画を同時に撮影する機能のこと。AIカメラワークと同じく、AIを使った被写体の姿勢推定技術を活用している。

新機能ではないものの、カメラでは人や動物の目を検出して、素早くフォーカスを合わせる「瞳AF」もAIを活用した機能。オートフォーカスの速度や精度を上げるのにも、AIが用いられている。音楽では、通常の楽曲の不足した音域を補ってハイレゾ相当にする「DSEE Ultimate」という技術を搭載。ディスプレイも、画質調整はAIで行なっている。

昨今のスマホで注目を集めている生成AIとは異なるが、いずれも端末上で動作させる、リアルタイムのオンデバイスAIだ。この分野は、デジカメやテレビ、音楽プレイヤーなどをラインナップに持つソニーの得意とするところ。Xperiaの開発を率いるモバイルコミュニケーションズ事業部 事業部長の大島正昭氏は「(Xperiaのターゲットが)クリエーションにシフトする中、リアルタイムクリエーションに貢献する技術として、オンデバイスで独自技術を搭載している」と語る。

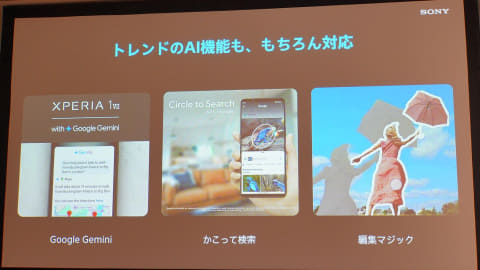

逆に、それ以外の、いわゆる生成AIに関する機能は、“グーグル任せ”をより明確にした。AndroidにもGeminiやかこって検索、編集マジックなどの機能はある。

「グーグルと提携し、彼らのIP(知的財産)であるところのAIは実装していく」といい、ソニーのAIと1台のXperiaの中で住み分けを図った。グーグルとかぶるものは開発せず、得意分野だけにフォーカスするというのがソニーのXperiaにおけるAI戦略と言えるだろう。

グローバル大手と日本メーカーで異なるAI開発事情

Xperiaはかつてのようなシェアはなく、ハイエンドモデル中心に利益率を重視する方針を貫いている。25年は「Xperia 5」シリーズの投入も見送り、ラインナップは「Xperia 1」と「Xperia 10」の2シリーズになった。結果として、販売台数は低下。国内でのマーケットシェアも“圏外”になっている。事業は継続しているものの、この少ないモデル数のために、グーグルとかぶるAIを開発するのはコスト効率がすこぶる悪い。

この点は、グローバル向けに開発したAIを日本語化すればいい、シェア上位のメーカーとの違いと言っていいだろう。

実際、Android陣営でもサムスン電子やシャオミ、OPPOといった世界シェアの高いメーカーは、Androidやその上で動くGeminiなどのAIを採用しつつ、自社開発のAIも1台の中に併存させている。中国メーカーは、自国向けの端末にGeminiを使えないという特殊事情はあるが、AI機能を売りにするのは一般的になりつつある。

こうした機能の中には、Android標準のAIとバッティングするものも多い。例えば、サムスン電子のGalaxy AIの中には要約や文章作成などの機能があるが、これらはGeminiで代替可能。ギャラリーアプリに載った編集を行なうAIも、編集マジックに近い。あえてかぶるAIを開発しても、ユーザー体験としての一貫性を重視した結果だ。

逆に、シャープやFCNTなど、中心となる市場が日本で販売台数が限定されるメーカーは、ソニーに近い戦略を取っており、“グーグルがやらないAI”に特化することが多い。限られた開発リソースを、どこに集中投下すればいいか考えると、無駄が多い機能のかぶりは避けるのが自然だ。

AI以前からこの傾向は顕著で、現状では日本メーカーの方が“素のAndroid”に近い。どちらかと言えば、韓国や中国のメーカーは標準アプリを独自に開発することが多く、ホームアプリはもちろん、カレンダーやギャラリー、電話帳、メモなどに至るまで独自に開発している。

ソニーもかつては独自アプリに注力していたが、徐々に方針を転換。現在では、カスタマイズを最小限に抑えている。これらの独自アプリは、AIを載せる器にもなる。独自AIを載せるなら、アプリから開発しなければならないというわけだ。

ちぐはぐなAndroidのGemini実装 グーグル頼みは正解か

もっとも、本当にグーグルのAIと役割分担するだけでスマホの“AI競争”を勝ち抜いていけるのかは未知数な部分もある。確かにGeminiは賢く、できることも日々増えている。5月に開催されたGoogle I/Oでも、AIモデルとしてのGemini 2.5 Proや、Project AstraによるユニバーサルAIアシスタントがGemini Liveに組み込まれていく将来像が示された。一方で、Androidの上でそれらがキレイに実装されているとは言いがたい。

同じGeminiでも、アプリとして起動するGeminiと電源キーの長押しで起動するGeminiがあり、さらにGmailではボタンをタップすると「Gemini in Gmail」を呼び出せる。かと思うと、ChromeやGoogleキープなどのアプリにはGeminiボタンがない。これらのアプリでも、画面の上にGeminiを重ねて利用することはできるが、ユーザーインターフェイスとしての統一感はない。

どちらかと言えば、グーグルの各部門が思い思いにアプリにGeminiを実装し、Android内でも機能がバッティングしているような印象を受ける。一例を挙げると、メールに届いた予定をカレンダーに登録してほしいとき、どのGeminiを使えばいいかを即答できる人は少ないだろう。AIモデルの改善によって結果も変わってくるため、その回答が常に同じとも限らない。

ユーザービリティや直感的な分かりやすさとしては、ブランディングを統一したうえで、プリインストールされているアプリやメニュー内からそれらを呼び出せるようにしているアップルのApple IntelligenceやサムスンのGalaxy AIの方が一枚上手だ(AIが生み出す文章やイラストが必ずしも優れているわけではないのが難しいところだが……)。機能面でグーグルに頼るのは避けられないが、それらをどう見せていくかはメーカーにとっての課題になりそうだ。