トピック

変わり続ける「良い音」の基準 テクノロジが変えた“オーディオ”

2025年7月8日 08:20

"良い音”が変わり始めている。大きなスピーカーや高級なオーディオシステムで聞く“良い音”価値は変わらないが、今、私たちが求める“良い音”はそれだけではなくなってきているのだ。テクノロジーを活用した新たなオーディオの取り組みに、もう少し注目しても良いかもしれない。

では、 時代が求める新しい視点の“良い音”とはどんなものだろうか?

少し古いタイプの人なら、”オーディオ”とひたすら原音再生を求め、物量を惜しみなく投入した贅沢な高級製品を思い起こすかもしれない。アナログ、デジタルを問わず、メディアに収録された音源を、究極の音質で再生することを突き詰めるために必要なものは、良い音を追求するクラフトマンシップそのものだった。

質の高い低音を再生するための巨大なスピーカーシステム。巨大なスピーカーを軽々と駆動する重厚なアンプ。ミクロン単位の音溝から高精度に音をピックアップする精密なターンテーブルとカートリッジ。

もちろん、これらの価値が失われたわけではない。筆者自身、今もターンテーブルでアナログレコードを愛好しているオーディオ好きのひとりだ。

しかし重要なことは”音楽を楽しむ“ための道具であること。

つまり、音楽の楽しみ方が変化すると、必然的にそれを再生するハードウェアシステムに求められる質も変化する。

そして現在、まさに”音楽の楽しみ方”の変化に対し、オーディオ製品の価値基準にも新しい切り口が生まれ、それが製品にも反映されている。

46年前、最初に常識を変えたソニー

“現在”の話をする前に、少しだけ昔話をしたい。

オーディオ業界には”ピュアオーディオ”という言葉がある。純粋に音質を追求するジャンルという意味だが、ではピュア(純粋)ではないオーディオはあるのか?

あまり一般的ではないが、一方で”ゼネラル(一般向け)オーディオ”と呼ばれるジャンルも存在する。かつてホテルのベッドサイドなどに置かれていたラジオ付き時計などが代表例だが、つまりピュアに音質を求める以外のオーディオ製品は、昔から多種多様に存在する。

そんなゼネラルオーディオのジャンルに収まる製品でありながら、音楽に特化した製品が46年前に登場したソニーのウォークマンだった。

ヘッドフォンだけでしか聴けない小さな世界ではあったが、ステレオ音声をどこでも楽しむことができる初めての製品だ。もちろん、自分だけの音楽的感動を得られるだけの基礎的な音質も持ち合わせていた。

理想的なリスニングルームをセットアップして聴くことが前提のピュアオーディオとは、体験の質は全く異なる。しかし、自分の頭の中だけに広がるステレオの音場は、自宅に良いリスニング環境を構築できない人にとっては天国のようなものだった。

ウォークマンを皮肉な視点で評価するなら、使われていたポータブル・カセットテープレコーダから録音機能を取り除き、ステレオ再生ヘッドに置き換えた小型ヘッドフォンを付属した製品でしかない。

音楽を楽しむために、特別な場所や環境を用意する必要がなくなった。それだけではあるが、それこそが重要だった。このアイディアが、その後、オーディオ製品の価値観を根底から変え、ジャンルとして成長し、大きな産業として定着したのはご存知の通りだ。

現在、スマートフォンとワイヤレスイヤフォンを使ってストリーミング配信の音楽を楽しんでいる人が多いだろうが、それも視点を変えればアップルのiPodを経由してたどり着いた、ウォークマンの系譜とも言える。

デジタル製品に普遍的に存在する”オーディオ”要素

前振りが長くなったが、ここ数年、このウォークマンがもたらした新しい常識と同様に、異なる価値基準のオーディオ製品が多数生まれている。正確にいうならば、オーディオ的要素を含んだ複合製品が増えている。

また“良い音を出す”だけではなく、“良い音で収音する”、つまり質の高いマイクロフォンも求められる要素になってきた。

パソコン、スマートフォン、タブレットは、音楽プレーヤーであり、映像プレーヤーでもあり、同時に音声を含むコミュニケーションの端末でもある。

周辺機器として存在する小型ワイヤレススピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン。これらもまたオーディオ再生を目的とすると同時に、AIアシスタントとの接点やコミュニケーションツールの側面を持っている。

一方で設計上、優先すべきことが”音質の追求”ではない製品ばかりだ。

ヘッドフォンやイヤフォン、スピーカーは”音質を追求”するものではないか? と言うだろうが、今や必須といえる“ワイヤレス化”に取り組んだ時点で、その理想は儚く霧散する。もちろん持ち運びやすさ、折り畳みやすさ、といった要素も、商品の一部だ。

話をややこしくしてしまったが、かつてよりもオーディオ技術に触れる機会は飛躍的に増えている。朝起きてから夜寝るまで、私たちは何らかの形でオーディオデバイスと接している。

それぞれ製品ごとに、オーディオの質に対するニーズは様々だろうが、利用シーンごとに「良い音」であるほど心地よく、機能的にも満足感が高まることは間違いない。

デジタル製品に普遍的に存在しているオーディオ要素の質を高める。これこそが、現代のオーディオ技術に求められていることだ。

半世紀前と変わらないこと、決定的に異なること

ではどのようにして、それを実現しているのか。

伝統的なオーディオ製品の開発では、最終的な音質マイスターによるチューニングが決め手となってきた。部品選定や回路設計、機構設計にまで遡るか否かはともかく、結局のところ”どう聞こえるべきか”を決めるのは人間だ。

ワイヤレススピーカーではグローバルでトップのSONOS、そして意外かもしれないが、Appleでさえ音を評価するのは人間である。両社ともグラミー賞の受賞経験がある録音エンジニアや、ハリウッド映画スタジオでサラウンドミックスを担当してきたエンジニアが音質のフィードバックを行ないながら、最終的な調整を行なっている。

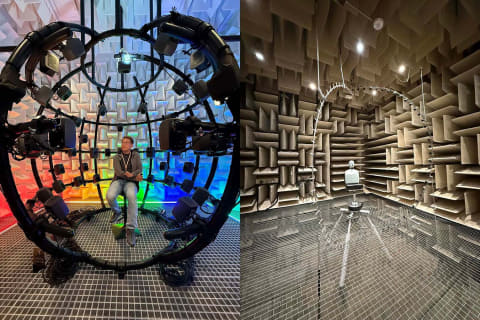

Appleはグローバルで50カ所ものオーディオラボを持っており、この分野への投資の規模が窺える。

ただし、人間が関わるとはいえ、その手法は伝統的なオーディオ製品開発とは全く異なる技術的なアプローチだ。

伝統的なオーディオでは、まず可能な限り物量を投入する。重厚な筐体、大口径のスピーカーユニット、潤沢にも程のある余裕ある電源ユニット。チューニング手法そのものも、実にアナログで部品の選定を耳で聴き比べて行ない、回路をどのように基盤上で配置するのか、ダンピング材をどこにどのように配置するのかといった調整まで、職人的な経験と感性で行なわれてきた。

このアプローチは現在でも十分に有効だが、追求のためには何よりも物量が必要になる。ここでいう物量とは、コストでもあるが、何よりも「大きさ」や「配置場所」といった制約の方が大きい。

すなわち、「デジタル製品に普遍的に存在しているオーディオ要素の質を高める」ための問題解決にも使えるものの、あまり効率の良いものではなく、限界もすぐに見えてしまう。

ではハードウェア上の制約が大きい中で、どのように音質を高めていくのか。そこでここ数年、大きく発展したのがコンピュータによる演算で問題解決する「コンピュテーショナルオーディオ」と呼ばれる手法だ。

コンピュテーショナルオーディオにおいても、音質マイスターによるチューニングは重要なプロセスだが、やっていることは全く違う。教師としてより良い音(ターゲットにしている特性)に合わせこむように、機械学習させていくのが彼らの仕事だ。

機械学習でお手本に”寄せていく”

コンピュテーショナルオーディオといっても、様々な演算手法があるが、Appleがオーディオラボで行なっていたのは機械学習の応用だ。

オーディオ信号ごとの特徴に合わせ、お手本とすべきターゲットの音に収斂するように分析、調整を繰り返し、より良い音に調整したパラメータを機械学習させる。これにより、デバイスが持つ制約、性能の限界の中で、可能な限り理想とするターゲットの音質に近づけていく。

たとえば周波数帯を複数に分割し、それぞれの周波数帯でコンプレッサやイコライザ、位相の調整などを行なうことで、音のクセが強いハードウェアでも自然に聞かせたり、音量を上げても破綻せず、空間オーディオの再現性が高いスピーカーを実現している。

MacBook Airのように、スピーカーの開口部がない上、薄く低音の量を望めない製品や、HomePod miniのような小型スピーカーで音圧を上げても歪みを感じにくいのは、こうした音楽信号ごとの製品の特性に合わせて適応的なチューニングが働くためだ。

同様の改善は、アマゾンのEchoシリーズなどでも感じることができるだろう。多かれ少なかれ、どこまで合わせ込んでいくかなどは違っていても、同様のアプローチは様々なメーカーが使っている。

先日、年内に実施するとアナウンスされたAirPodsシリーズのマイクをスタジオ品質にするファームウェアアップデートも、独ノイマン製のスタジオマイクをお手本に、その音質に近づける機械学習を行なったという。

もっとも、マイク品質を上げる取り組みは、iPhoneやiPad、MacBookのマイク品質を向上させる中で培ったノウハウを活かしたのだろう。

Appleデバイスが空間オーディオに力を入れているワケ

こうした機械学習による音質向上アプローチ以外にも、大きく発展しているのが空間オーディオの再現性の大幅な向上だ。

空間オーディオとは、360度+上下方向に展開する立体音響技術のことだが、この技術は「耳にどのように音が届くか?」を計算でシミュレーションすることで行なわれている。

ダミーヘッドと呼ばれる人間の頭の音響特性を真似た人形を使い、その耳の中に仕込んだマイクで様々な方向からの音を収音し、特性がどう変化するかを計測する。人間の脳はその微妙な特性差や左右の耳から聞こえる音の位相差を感じ取り、音が聞こえる方向を判別している。

ただし人間の頭や耳の大きさ、形状などは個人差があり、常に脳が学習しながら、音の方向を感じ取っている。中でも耳の形状は大きな要素で、ソニーの場合は静止画の写真、Appleの場合はiPhoneのTrueDepthカメラで撮影した耳の立体形状をもとに機械学習させ、”標準的な耳の持ち主(ダミーヘッドの特性に近い人)”との差分を埋めている。

Appleが有利なのは、この個人差を吸収する仕組みが、すべてのApple製品に組み込まれているため、一度計測しておけば、すべてのApple製品で効果が現れることだ。

Appleのオーディオは、高級オーディオが目指すような特定の音色や個性的な表現ではなく、どの製品を使っても一貫してニュートラルな音質体験を提供することに重点を置いているように感じられる。

エコシステム全体での体験の統一性を重視しているのだろうが、もうひとつは日常的に使う道具として、あえて個性を抑えているのかもしれない。

しかし、そんな中でも空間オーディオの再現性に関しては、かなり特筆すべき優秀性を感じる。同社によると”数千人”の被験者を使って空間オーディオの個人補正用データを作り、常にアップデートし続けているという。

その成果はApple Music、Apple TV+といったサービスコンテンツの魅力を高め、今やiPhone 16を用いて空間オーディオでの撮影までできるようになっていることからも、彼らがこのジャンルを重視しているのは明らかだ。

オーディオの常識は変わり続ける

つい先日、Appleのオーディオラボを訪問したばかりということもあり、Appleでの取材事例を紹介しているが、信号処理技術の発達や機械学習の応用が進んだことで、さまざまなメーカーが、多様な方法でオーディオの常識を変えている。

すでに一昨年の話になるが、SONOSの立体音響技術も印象的なものだった。

彼らはEra300という製品でシングルボディの、つまりたった1台のワイヤレススピーカーにいくつもの、異なるウェーブガイドのドライバーユニットを様々な方向に配置し、空間オーディオの再現に挑んだ。

ウェーブガイドとはホーンのようなもので、ドライバーの音が放出される指向性をコントロールする設計の手法だ。つまり極めてアナログな技術なのだが、ウェーブガイドとデジタルの信号処理を組み合わせ、壁や天井の反射を巧みに使って空間オーディオを再現。マイクを使った自己補正機能もある。

SONOSはこうした技術を最新のサウンドバーやヘッドフォンなどにも応用し、自社製品内でのシームレスな体験も実現している。例えば、複数のスピーカーユニットを使った本格的なホームシアターを楽しんでいるときに、ヘッドフォンのSONOS aceを装着してスワップボタンを押すと、サウンドバーが測定した部屋の音響特性を真似て、その部屋でサラウンドを楽しんでいるかのように、その場の音響特性がヘッドフォンの中で再現される。

ウォークマンが音楽体験をパーソナル化し、iPodがデジタル化を推し進め、そして現在はコンピュテーショナルオーディオが新たな価値を生み出している。各時代において、技術の進歩とライフスタイルの変化が、オーディオに求められる価値を再定義してきた。

コンピュテーショナルオーディオの応用例は幅広く、また柔軟でもある。今後様々な製品、あるいは気づかないうちに、僕らのオーディオ環境は前進している。

例えば、空間オーディオの技術は純正カーオーディオにも浸透しはじめた。

近くBMWはカーオーディオのシステムを一斉にアップデートし、空間オーディオを車の中で楽しめるよう準備を進めている。EV時代になり、エンジンを始動しなくとも楽しめるようになれば、我が家で一番、思い切り音楽が楽しめる場所は、車の中になるかもしれない。