トピック

ロボットで家事は可能かも? 踊るOptimus、暴れるロボットも話題に【ヒューマノイド開発の現在地】

2025年5月29日 08:40

ダンスするテスラの「Optimus」、映像を見て学習するヒューマノイド、7時間働き続ける物流ヒューマノイド、そしてNVIDIAが提唱する「フィジカル・チューリングテスト」。ちょっと心配な暴走、期待の新興や研究成果最前線を、注目動画とともに一挙に紹介する。

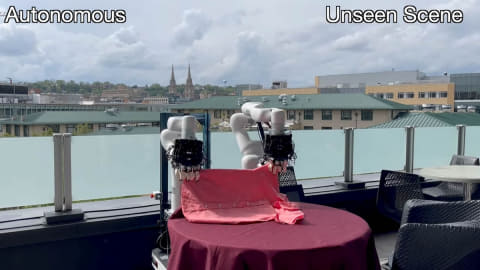

ぶっつけ本番で家事ができるロボット

この1カ月の筆者一押しのロボット動画は、ロボット基盤モデルの開発を行なっているPhysical Intelligenceの「π0.5」の動画だ。ヒューマノイドではないが汎用ロボットの可能性を感じさせる動画なのでぜひ見てほしい。学習済みのロボットを、未知の家庭に持ち込んで動くかどうかやってみた、というものだ。驚いたことに、かなり動いて片付け作業などを行なっている。未来の夢のロボットへの道への歩みは着実に進んでいる。

暴れるヒューマノイドロボットも話題に

いっぽう、この1カ月でネット上で一番話題になったヒューマノイドの動画というと、中国Unitreeの「H1」と思われるロボットが、ハンガーに吊られた状態での動作試験中、腕を振り回して大暴れして暴走した様子を捉えた監視カメラ映像だろう。残念ながら「公式」の動画が見当たらないので直接は紹介しないが、検索すればすぐに見つかる。筆者も本物のロボットが暴走する様子は初めて見た。

多関節ロボットの試験は基本的に危険である。予想が難しい動きをすることがある。冗談抜きで頭を割られたり指が飛んだりする可能性もあるので、開発者の人たちはくれぐれも気をつけてほしい。

他にもロボットがバッタリ倒れる様子も回ってきた。こういう動画が出始めた理由としては、やはり参入障壁が大幅に下がり、あちこちで開発が活発に行なわれはじめて、従来はロボットに触れていなかった人たちが触り始めたことがあるのだろう。だからこそ、安全には注意を払ってほしい。

Who wants to see my 200 pound robot fall over, pull down the rack, and smash into my work desk?

— CIX 🦾 (@cixliv)May 17, 2025

Just an average day at@RobotKombatpic.twitter.com/VANlpbVZeg

テスラの「Optimus」も踊る

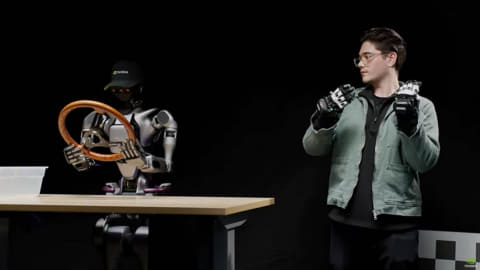

その次となると、やはりテスラのヒューマノイド「Optimus」のダンス動画だろうか。イーロン・マスクがXにシェアして公開した。「Optimus」というと最初は白タイツの人間が踊ってみせていて、そのあとは3DモデルのCGのダンス動画があちこちで作られていたが、今度は本当にロボットが踊っているようだ。モーションキャプチャーと強化学習を使ってロボットを動かす方向性はみんな共通である。

最初は吊られた状態だったが、柵なしの新たなダンス動画も続けて公開された。Optimusの開発に携わっているMilan Kovac氏のポストによれば、シミュレーションベースで学習を行ない、ドメインランダマイゼーション(さまざまなパラメータを設定することで異なる環境でも学習させること)その他のテクニックによってロバスト性を獲得させたところ、追加学習なし、つまりゼロショットでロボット実機に転移させることができたという。ハードウェアも改良しているとされている。こういうロボットデモは今後も出てくるだろう。テスラも中国勢に負けじと出してきたわけだ。

Was just getting warmed uphttps://t.co/dN6rSXiLVSpic.twitter.com/JbJ8TxyaAz

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus)May 14, 2025

中国の新興EVメーカー「シャオペン」など新顔も

中国の新興EVメーカーとして知られるXPENG(シャオペン)も、4月に行なわれた上海モーターショーでヒューマノイド「Iron」を発表、お披露目した。ネット上で共有された動画を見ると、多くの人がいる会場のなかをすたすた歩き回っている。XPENGによれば現在は広州工場でテスト中で、2026年にはヒューマノイドを量産すると言っている。XPENGは他にもサイバートラックのようなeVTOLのキャリアーなども出しており、テスラとは、もろにライバル関係だ。意識してないわけはない。

また韓国の造船企業 HD Hyundai KSOEも、Persona AIと、溶接用ヒューマノイドというコンセプトを発表した。ちょっと面白いことに、基本となるヒューマノイドがあって、その外装を変えることで異なる用途へと適応させるというコンセプトらしい。

実稼働へ向けたタフさ、器用さのアピール

ちなみに物流分野でヒューマノイドを適用しようとしているAgility Roboticsの「Digit」も不思議な「踊り」をXで紹介している。ちょっとかわいい。

TFW you wrap a week of moving totes for thousands of new friends.#Automate2025pic.twitter.com/CWU1IN8rBk

— Agility Robotics (@agilityrobotics)May 16, 2025

ちなみにこのAgility Roboticsの「Digit」は、「automate2025」というイベントでは、実際に7時間連続稼働できることをYouTubeライブで世界中に公開していた。物流ではよく使われている「トート」と呼ばれるコンテナを、AMR(自律移動ロボット)に移し替える作業だ。

ただ、物流業界にも「マテハン」と呼ばれる専用機械は色々な種類がある。ヒューマノイドが実際にこの作業をやるニーズが現実に存在するのかどうかはわからない。しかし、環境を厳しく限定できるラボのなかとか、一回だけ成功すればいい動画のなかだけで見せているのではなく、実際に人前に出して、動けることを示している点は大きい。それだけ安定しているということだ。そして彼らも倉庫だけを用途として考えているわけではない。

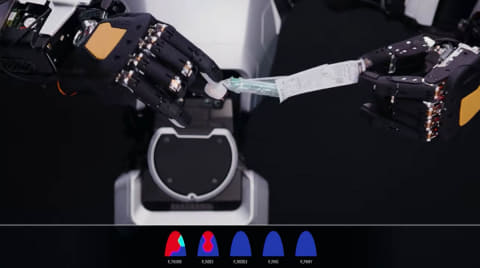

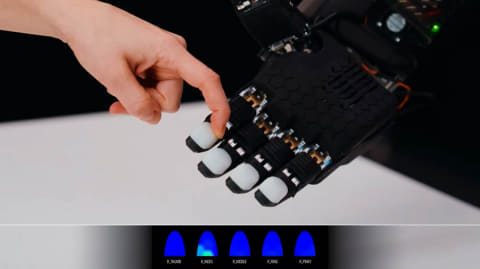

カナダのSanctuary AIはヒューマノイド「Phoenix」のハンドに高度な触覚を持たせることで汎用作業ができるようにしている。人間でも触覚なしで複雑な作業を行なうことは不可能だ。そもそも細かい作業を行なうときはほぼ見えない。何をやらせるにせよ触覚は必須である。

産業見本市「ハノーバーメッセ」のMicrosoftブースでも人気だったようだ。Sanctuary AIは2024年にMicrosoftと協業し、ロボットの学習や推論にMicrosoft Azureを活用している。ちなみにMicrosoftは他のヒューマノイド企業のFigureにも大規模出資を行なっている。

NVIDIAは開発環境も揃えてヒューマノイド開発を猛烈に後押し

強化学習や模倣学習など、機械学習技術を使ったロボット制御が席巻しているが、ロボットに動作を学習させるための課題の一つが学習データの不足である。人間の動作を模倣させる手法もあるが、それでは1台をずっと動かしても24時間分しか取れない。Agibot社のように大量のロボットを使ってデータを収集する方法を使っても、どうしても限界がある。

そこで、ないデータは「合成」してしまえばいいと、シミュレーションの活用を盛んに提案しているのがGPUで知られるNVIDIAである。5月に台湾で行なわれたイベント「COMPUTEX」でも新しいツールを発表した。3月に発表された「Isaac GR00T-Mimic Blueprint」を補完する「GR00T-Dreams Blueprint」というツールで、ヒューマノイドロボットの推論・行動の訓練データを生成する。詳細はリリースを参照してほしい。

このようなアプローチは今後どんどん活用されることになるだろう。NVIDIAはアトランタで開催されるロボットの国際学会「ICRA」でも同様の発表を行なう予定だ。

NVIDIAのAIディレクターであるJim Fan氏は「AI Ascent 2025」というイベントでの講演で「フィジカル・チューリングテスト」を提案している。要するに従来のチューリングテストが会話ベースだったのに対して、物理的作業において「人間がやった作業か、ロボットがやった作業か」を区別させようというものだ。現時点で達成は難しい。それだけに目標設定とするにはふさわしい、ということだろう。そのための手法としてNVIDIAはシミュレーション、しかも物理エンジンを使わないタイプのシミュレーションも学習に使えると提案している。

ビデオを見てロボットが動作を学習

だが、シミュレーションだけで十分だと考える人は少ない。カーネギーメロン大のTony Tao氏らによる「DexWild」はロボットを使わずに多様な環境で人間のデータを収集するためのシステムだ。さまざまな現場でデータを集められるという。

スタンフォード大のYanjie Ze氏らによる「TWIST」というリアルタイムでロボットを遠隔操作するための技術も生まれている。

また面白いのが動画からロボットが同じ動作をできるようにするカリフォルニア大学バークレー校から発表された「VideoMimic」である。ステレオ画像ではなくスマホで撮影したような動画からロボットが学習ができるような形式に変換する。ロボットが階段の上り下りや椅子から立ったり座ったり、いろんな地形を歩行するといった動作を獲得した様子が動画で示されている。

our new system trains humanoid robots using data from cell phone videos, enabling skills such as climbing stairs and sitting on chairs in a single policy

— Arthur Allshire (@arthurallshire)May 7, 2025

(w/@redstone_hong@junyi42@davidrmcall)pic.twitter.com/opBgNNIkb1

膨大に存在するYouTubeの日常動画を見てロボットが動作を学習できるようになるかもしれないわけだ。現時点で公開されている動画は、まるでゾンビのような動きになっているが、これはとても面白い技術だと思う。非常にスケーラブルなやり方となる可能性があるからだ。

our policy is just joystick conditioned -- pull it back towards a chair, and it knows to sit. push it forward, it knows to stand. We call this contextual humanoid control

— Arthur Allshire (@arthurallshire)May 7, 2025

please see more results and paper athttps://t.co/Hdbr3PyE8Wpic.twitter.com/7KwkN1y32d

他にも実世界でヒューマノイドを動かせるようにするための色々な研究成果が、毎日のように公開されている。UCサンディエゴによる強化学習を使ってヒューマノイドの全身動作をリアルタイムに最適化するフレームワーク「AMO(Adaptive Motion Optimization)」という技術も面白そうだ。これを使えば高自由度を持つために不安定になりがちなヒューマノイドの全身動作の模倣学習も容易になる。とにかくこういう研究がどんどん出てきているので、今後がとても楽しみである。

家庭向けソーシャル・ヒューマノイドロボットの開発も始まる

ヒューマノイドの世界はどんどん新顔も登場している。Cartwheel Roboticsは、子供の相手をするヒューマノイドロボット「Yogi」の開発を始めたことを、米国の電気工学技術の学会誌「IEEE Spectrum」の取材に応えるかたちで発表した。

創業者のScott LaValley氏はBoston Dynamicsで「Atlas」、ディズニーリサーチではヒューマノイド「Baby Groot」開発を経て同社を創業という経歴の持ち主である。ソーシャルロボットの市場での成功はかなり難しいと思うが、ちょっと期待したくなる。

なお、エンタメ向けロボットも、ハマれば市場はちゃんとある。実写映画『リロ&スティッチ』がアメリカで公開されているが(日本では6月公開)。スティッチのかたちをしたロボットが、チケットスキャンに活躍しているようだ。エンタメ向け用途もIPと活用できる現場さえあれば、とても「実用的」なのだ。

Stitch scanning people’s tickets at a movie theater to promote the new ‘LILO & STITCH’ movie.

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm)May 3, 2025

In theaters on May 23.pic.twitter.com/IvFTKJTEnr

ヒューマノイドのビジネス上の課題

「TBS CROSS DIG with Bloomberg」というYouTubeチャンネルが、シンクロボ(アイリスオーヤマの完全子会社。掃除ロボットの開発を行なっている)の代表取締役社長である小倉崇氏にインタビューした動画をアップロードしている。

トヨタやGoogle、スタートアップなどを経て自らも起業し、さらに大企業に売却して傘下に入った小倉氏の視点から、ヒューマノイドの現状、ビジネス上の課題、今後などについて語られている。40分以上あるが、興味がある方はランチでも食べながらご覧になるといいと思う。筆者もおおむね小倉氏と同意見である。

セミヒューマノイドも続々投入

なお、ヒューマノイドへの現場投入がどうなるにせよ、そのステップの一つには上半身型のヒューマノイド、最近の言い方では「セミヒューマノイド」があることは間違いない。この分野で日本は大きく先行しており、カワダロボティクスの「NEXTAGE」というロボットが実際の工場で何年も前から使われている。

この市場にも中国製の新たなロボットが参入してきている。日本でも「猫ロボット」として知られるBellaBotで有名なPudu Roboticsは「PUDU D7」「FlashBot Arm」というセミヒューマノイドを発表している。

最初に出てきた動画は加工が多かったが、下記の動画は無編集1カットである。これはかなりの自信の表れだろう。脚には脚の利点があるが、必要ない現場では、このタイプが求められることも多い。さらに出てくることは間違いないと思う。