トピック

KEK、ニュートリノ実験施設を公開 宇宙から反物質が消えた謎の解明に挑む

2025年6月19日 08:20

KEKは、素粒子の一種である「ニュートリノ」の性質を調べるための実験施設の一部をプレス公開した。

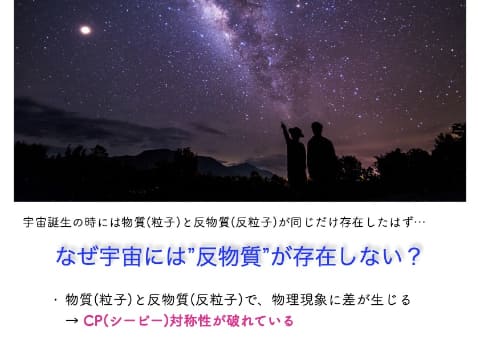

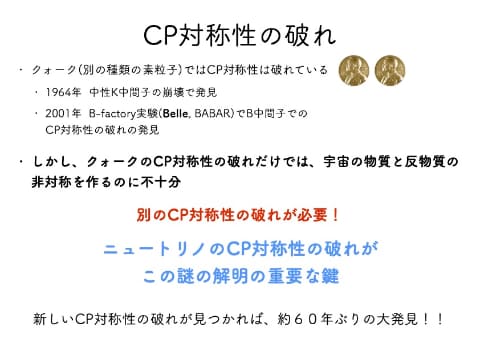

宇宙が誕生時には物質と反物質がそれぞれ同量存在したと考えられるが、物質と反物質には「CP対称性の破れ」と呼ばれる性質の違いが存在し、その結果、この世界は物質ばかりになったのではないかと考えられている。「CP対称性の破れ」はクォークでは発見されているが、ニュートリノにおいては、まだ確証が得られていない。その検証を行なうための実験設備である。

ニュートリノで宇宙から反物質が消えた謎の解明に挑む

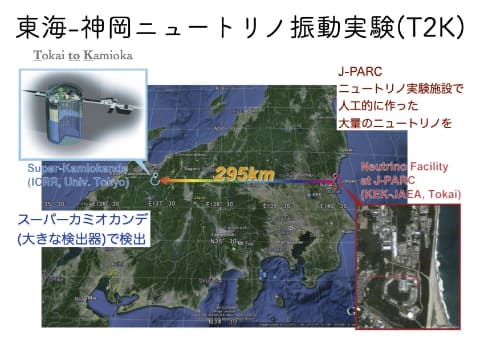

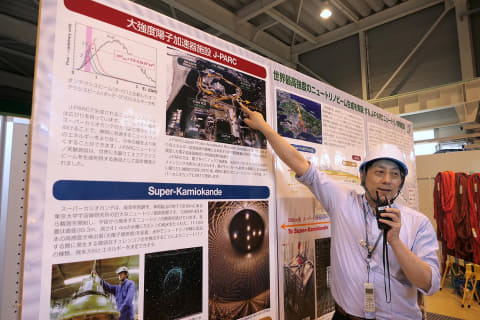

KEKとJAEA(日本原子力研究開発機構)が共同で運営する茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設「J-PARC」では、加速器を用いて人工的に生成したニュートリノを、295km先の岐阜県飛騨市神岡町にある大量の水と光電子増倍管を使った「スーパーカミオカンデ検出器」に打ち込んで、ニュートリノの性質を調べる実験を行なっている。

陽子加速器を使って人工的に生成したニュートリノを数百キロメートル先の観測器に打ち込んで検出する「長基線ニュートリノ振動実験」は、1999年に、つくば市にある高エネルギー加速器研究機構(KEK) の12GeV陽子加速器と東京大学宇宙線研究所の「スーパーカミオカンデ」の間で行なわれた「K2K実験」として世界で初めて行なわれた。なおK2Kとは「KEK to Kamioka」の略称で、「つくば−神岡間長基線ニュートリノ振動実験」という意味である。

ニュートリノは、しばしば「幽霊のような素粒子」と表現されることがある。他の粒子とほとんど相互作用しない粒子なのだ。

そのため地球の地面も通り抜けて観測器まで届く。カミオカンデが大量の水を使っているように、検出器には工夫が凝らされているが、それでもごくわずか、千億分の1程度しか観測することができない。

「K2K実験」の目的は、高エネルギーに加速した陽子をターゲットにぶつけることで人工ニュートリノを作り出し、そのニュートリノが飛行中に別の種類に変わる「ニュートリノ振動」を調べることだった。

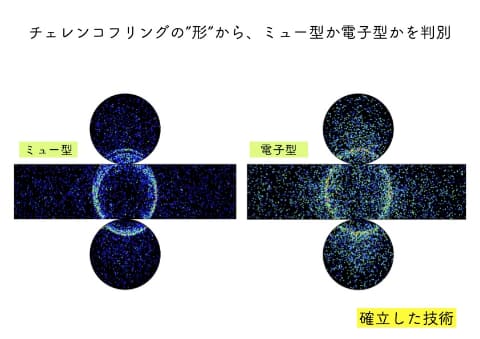

ニュートリノにはμ(ミュー)型、τ(タウ)型、電子型の3種類があり、それが別の種類に変わることがある。この「ニュートリノ振動」とは、ニュートリノに質量があり、かつ、ゼロではない「ニュートリノ混合」があるときに起こるはずの現象で、1998年にスーパーカミオカンデで発見され、「K2K実験」で検証された。これにより長年質量がないと考えられていたニュートリノにも、わずかながら質量があることが証明された。発見者の梶田隆章氏は2015年にノーベル物理学賞を受賞した。

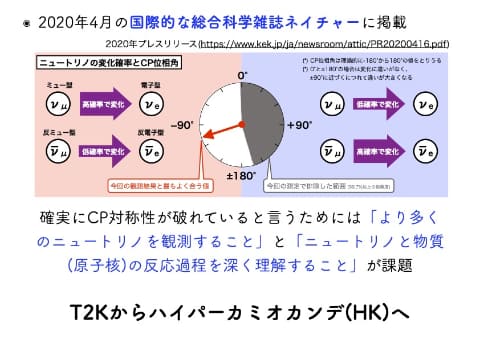

「K2K実験」はその後、東海村の「J-PARC」の30GeV大強度陽子加速器を用いて生成したニュートリノを、神岡のスーパーカミオカンデで検出する「T2K実験(Tokai to Kamioka)」へと引き継がれた。「T2K実験」は2010年1月から実験を開始した。2013年には電子型ニュートリノの出現事象を世界で初めて直接検出した。2014年からは反ニュートリノビームを用いた測定を開始し、レプトンの世界における「CP対称性の破れ」の検証を始めた。これまでの観測結果から2020年にはCP対称性の破れの大きさを決める「CP位相角」の取り得る値の範囲の半分近くを排除し、CP対称性が大きく破れていることを示唆している。

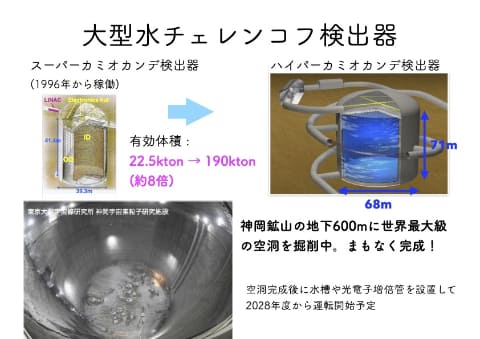

2020年からは「T2K実験」のさらに次世代のプロジェクトとして、「ハイパーカミオカンデ(HK)プロジェクト」の建設が始まっている。神岡では「スーパーカミオカンデ」よりも有効体積約8倍の「ハイパーカミオカンデ検出器」の建設が進んでおり、まもなく掘削を終える。

一方、ニュートリノを打ち出す方の東海村「J-PARC」では、メインリングの改良によるニュートリノビーム強度や、ニュートリノ検出器の増強が進んでいる。また実験の一環として、「J-PARC」の敷地のすぐそばのニュートリノビームの通り道に、新しい水チェレンコフ検出器「中間検出器」の建設も始まっている。今回、これらが公開された。

KEK「12GeVニュートリノビームライン」遺構

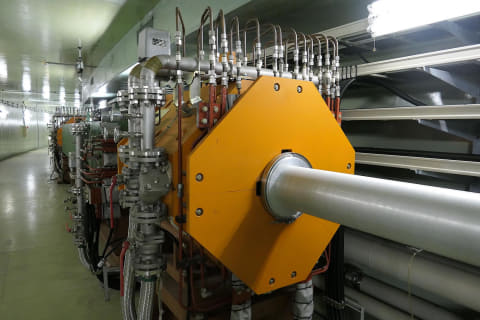

今回の公開はKEKとしては過去・現在・未来という構成で組まれており、まず、過去の話が振り返られた。最初に公開されたのは「K2K実験」で用いられた、KEKにある「12GeV(ジェブ)陽子加速器ビームライン」と「ニュートリノビームライン前置検出器」の遺構である。

実験ではニュートリノを加速器を使って生成して、遠く離れた観測器目掛けて打ち出す。その「作り出すところ」がビームラインだ。そして遠くにある観測器で観測する前に、どんな粒子が作られたのか、性質を事前に調べるための検出器が「前置検出器」である。

加速器は法律的には放射線発生装置となっている。つまりニュートリノビームラインは、放射線管理区域である。

そこでまず、KEK共通基盤研究施設 放射線科学センター准教授の吉田剛氏から放射線防護に関する注意があった。

ビームラインに入る前には、靴にシューズカバーをつける必要があり、手荷物などを床に置くことや、触ることも一切禁止。放射性物質が外に漏れることを防ぐためだ。うっかり物を落とした場合も改めて検査が必要だという。

実際、中にもあちこちに放射線のマークがあった。放射化されたゴミなどもそのまままとめられて置かれていた。現在はビームラインの跡地自体が放射化物の保管設備として管理されている。

K2Kニュートリノビームラインの解説はKEK素粒子原子核研究所の山野井豊氏が行なった。

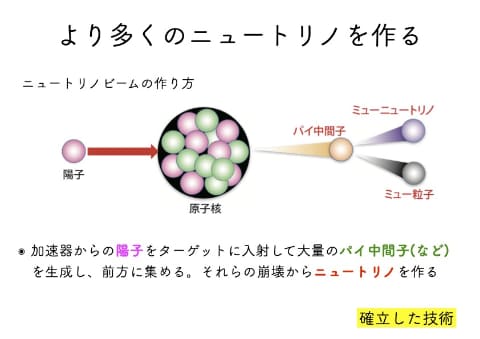

ニュートリノの生成は以下のような手順で行なわれる。まず陽子を加速し、その軌道を電磁石による磁場を使って曲げ、ターゲット(K2Kではアルミニウム、T2Kではグラファイトの棒)にぶつけると、様々な粒子が飛び出てくる。そのなかにパイ中間子と呼ばれる粒子があり、「ディケイボリューム(崩壊パイプ)」と呼ばれる200m続く金属トンネル中を飛行中にパイ中間子が崩壊すると、ニュートリノになる。このニュートリノを観測器で捉える。

さきほど述べたようにニュートリノ自体はほとんど相互作用しないし電気も帯びていないので、軌道を制御できない。そのため、もととなるパイ中間子を電磁ホーンを使って向きを整えて、収束させてビームとして打ち出す。当たらなかった陽子や、ぶつけられたあとのその他の粒子は「ビームダンプ」と呼ばれるところで受け止められる。ニュートリノは反応しないので、そのまま突き抜ける。

ここでの実験は1999年6月から2004年11月まで行なわれた。最終的なターゲットとなる神岡のスーパーカミオカンデは250km先であり、もちろん見えない。そもそも地球自体が丸いという問題もある。だからちょっと下向きに打たないと検出器にあたらない。そのためGPSも活用して位置を合わせながら行なった。KEKの「12GeV(ジェブ)ビームライン」は90度曲げられて神岡に向けられている。最初はチューニングするために陽子をまっすぐ飛ばしてビームダンプで受け止めて軌道を確認し、その後に曲げるといった作業が必要になる。

このような大規模施設の実験設備は、予算の大部分が実際には土木部分に割かれ「実験装置は1割にも満たない」という。求められる精度と予算や現実的な工法とのすり合わせも大変だったそうだ。

KEK実験の「ニュートリノ前置検出器」遺構

続いて紹介されたのがKEK実験の「前置検出器」の遺構である。こちらの解説を担当したのはKEK素粒子原子核研究所の大山雄一氏。何度も繰り返すが、K2K実験とは、KEKで人工的に作られたニュートリノが250km先にあるスーパーカミオカンデに届くまでに「ニュートリノ振動」を起こすかどうか(別の種類のニュートリノに変わるかどうか)を調べるための実験である。

「変化を探る」ためにはまず、250km走る前、作った直後のニュートリノをしっかり計測しておく必要がある。

そこで標的から280m下流に設置されているのが「ニュートリノ前置検出器」である。ニュートリノの空間分布、ミューニュートリノの純度やエネルギー分布を測定する。この測定結果をスーパーカミオカンデの測定結果と比較することで、ニュートリノ振動を詳細に研究するための装置である。

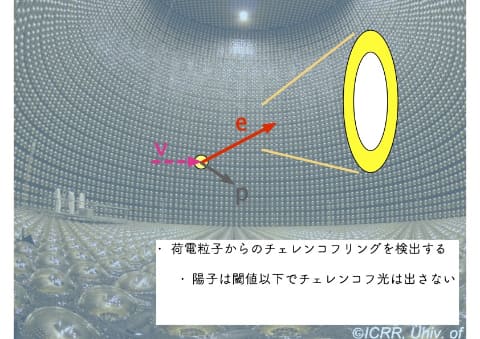

前置検出器は二種類の検出器からなる。一つ目がミニカミオカンデのような水タンクを使った検出器。1,000tの水チェレンコフ検出器で、スーパーカミオカンデの1/50で、「ベビーカミオカンデ」とも呼ばれていた。中には同様に光電子増倍管が設置されていた。

なお「水チェレンコフ検出器」とは、水中でニュートリノが酸素の原子核と反応して生じる荷電粒子が発するチェレンコフ光を、光電子増倍管を使って検出する技術である。壁面に投影されるリング状の光のパターンから、粒子の種類(ミュー型か電子型か)を判別する。

もう一つの検出器は「ファイン・グレイン検出器」である。水チェレンコフ検出器は非常に粗い測定器なので、プラスチックのシンチレーター(放射線が当たると光る物質)などを使って、より細かくニュートリノの挙動を検出するための測定器だ。こちらはもう解体されてバラバラにされていた。

二つの測定器は、それぞれの弱点を補い合う関係にある。カミオカンデで捉えられた「大気ニュートリノ振動」の問題(地球の裏側から来る、宇宙線が大気と衝突して生まれるミューニュートリノが少なすぎるという問題。ニュートリノ振動の存在を示唆した)を世界で初めて人工ニュートリノを使って検証するために用いられ、後のノーベル賞受賞に貢献した。

ニュートリノは他の物質とほとんど反応しないので、ほとんどが前置検出器を通過する。そのニュートリノは0.8ミリ秒後に神岡に到着し、そのごくごく一部がスーパーカミオカンデで検出される。精密な時間測定にもGPSが活用されている。

ニュートリノにおける「CP対称性の破れ」を検証する

ここまでで午前中に実施されたKEKの見学は終了。バス内でお昼のお弁当を食べながらミニレクチャーを受けつつ、午後に見学する大強度陽子加速器「J-PARC」に移動した。J-PARCには研究用原子炉もあるため入構手続きも厳しい。写真撮影も外観は一切禁止とのことだった。

こちらでは、KEK素粒子原子核研究所 教授の坂下健氏が「ハイパーカミオカンデとニュートリノ振動実験」について解説した。スーパーカミオカンデ実験によってニュートリノ振動が発見されたのは1998年。このときに発見されたのはミュー型からタウ型への変化だった。2013年には「K2K」の後継である「T2K実験(東海-神岡ニュートリノ振動実験)」によって、世界で初めてミュー型から電子型への変化が発見された。

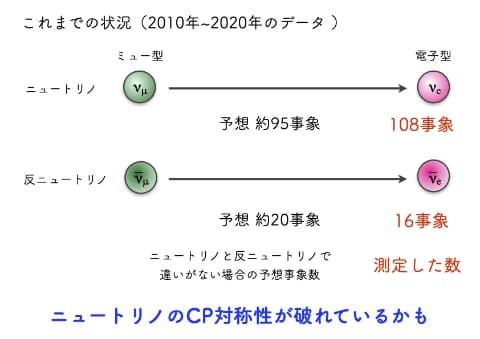

2014年から「T2K」で進められているのが、「ニュートリノ」とスピンが逆の「反ニュートリノ」で「ニュートリノ振動」に違いがあるか、「CP対称性の破れ」があるかどうかを調べる実験である。ニュートリノを作るときに電磁ホーンの極性を変えるだけで「ニュートリノ」と「反ニュートリノ」は作り分けられるので、それぞれのニュートリノ振動を比べることができるのだ。

宇宙誕生のときには物質と反物質が同じだけ存在したと考えられているが、いまの宇宙には物質しか残っていない。その理由は、粒子と反粒子のあいだで物理法則にわずかな違いがあるためではないかと考えられている。これが「CP対称性の破れ」である。

これまでにクォークという素粒子では「CP対称性の破れ」が見つかっている。しかし、クォークの「CP対称性の破れ」だけでは、宇宙の物質と反物質の非対称を作るには不十分であり、別のCP対称性の破れが必要だ。世界中の素粒子研究者が、今はこれを探求しており、ニュートリノにおける「CP対称性の破れ」が宇宙の謎の解明の重要な鍵ではないかと考えられていると坂下氏は紹介した。これまでクォークのCP対称性の破れしか見つかっていないが、新たに発見されれば60年ぶりの大発見となる。

J-PARCから神岡までは約300km。これはニュートリノ振動を起こすのにちょうどいいくらいの距離だ。2010年から10年間の実験データで、CP対称性の破れを示唆する実験データが出ている。ただしまだ見かけ上のことかもしれず、統計エラーの影響を考慮する必要もあり、反応の詳細な理解や、よりデータ蓄積が必要とされている。「確実に破れている」と言うためには、より多くの観測が必要になる。

ハイパーカミオカンデは10倍以上の事象を観測可能に

そして次の実験である「ハイパーカミオカンデ(HK)」に繋げようとしている。改めて整理すると、1999年から2004年にかけて実施された「K2K実験」は世界初の長基線ニュートリノ振動実験だった。後継の「T2K実験」は、J-PARCで作ったニュートリノを300km離れたスーパーカミオカンデで検出し、ニュートリノと反ニュートリノの事象数の違いを観測している。2010年から2020年までのデータから「CP対称性の破れ」の示唆が得られている。

直径約70m、高さ約70mの円筒形、2万本の光電子増倍管を使う水チェレンコフ検出器「ハイパーカミオカンデ」を観測器として使った実験は2028年度から開始予定で、検出器の有効体積はスーパーカミオカンデの約8倍だ。

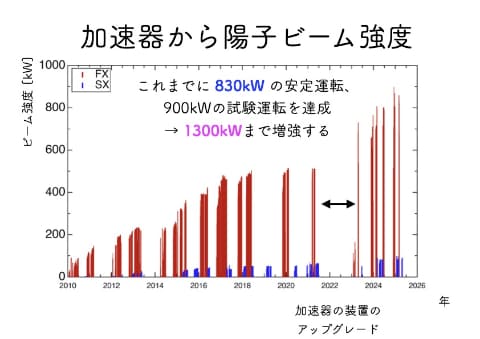

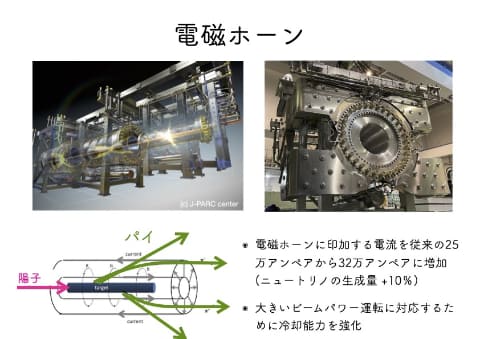

観測器だけではなく、ニュートリノのビーム強度も増強される。ニュートリノを作るときにパイ中間子を収束させる電磁ホーンも改良し、2023年には流す電流を25万アンペアから32万アンペアに増加させ、ニュートリノ生成量が10%増加した。冷却能力も増強した。加速器の性能も1300kWまで増強する。

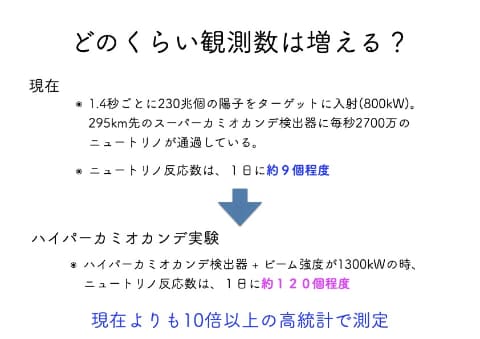

ビームの増強と大規模な検出器を使うことで、より多くのイベントを観測できると期待されている。現在はスーパーカミオカンデで毎秒2,700万個のニュートリノが通過しても1日に9個しか観測できていないが、ハイパーカミオカンデでは1日120個のデータが取得できるようになると見積もられている。10倍以上の統計精度向上が期待でき、ニュートリノの性質やCP対称性の破れを、より高精度に検証できるようになる。

スーパーカミオカンデはハイパーカミオカンデと異なる場所にあるが、ビームラインはそのまま使えるのはなぜかというと、ハイパーカミオカンデを作る前から、「もし作るならばここだろう」という場所を見越してビームラインを設計したからだ。

J-PARCでの陽子ビームの標的は直径3cmのグラファイト。ここにおよそ1cmくらいの広がりをもった陽子ビームが衝突し、パイ中間子などが生成される。それを電磁ホーン3つを使って収束する。解説してくれたのはKEK素粒子原子核研究所 教授の中平武氏だ。

電磁ホーンで磁場を発生させてパイ中間子を収束させるための32万アンペアの電流は、陽子ビームがあたる瞬間、1/1,000秒だけパルスとして流す。そうでないと加熱によって溶けてしまうからだ。この電流を流すときの極性の違いによって、ニュートリノか反ニュートリノビームかを切り替えながら実験を行なう。

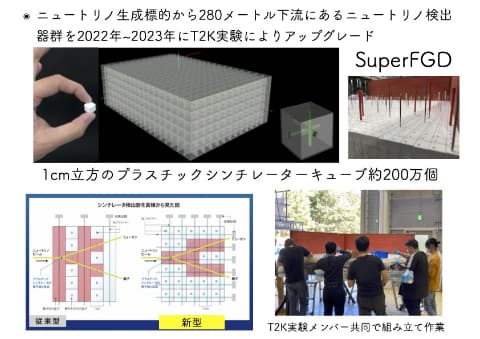

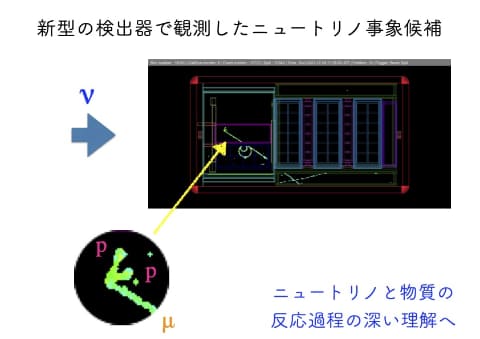

1センチ角プラスチックシンチレーター200万個による測定器「SuperFGD」

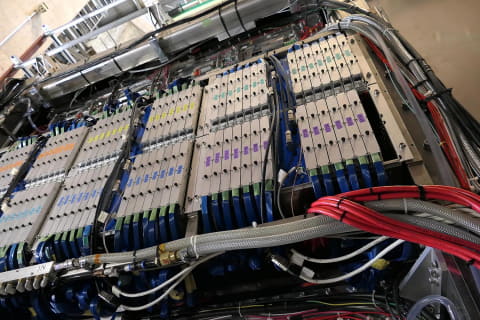

ニュートリノ反応を捉えるために前置検出器として新しいニュートリノ測定器「SuperFGD」も開発した。1cm角のサイコロ状のプラスチック・シンチレータ200万個を並べたもので、6万チャンネルあり、反応位置を1cm単位で測定する。中には光ファイバーが縦横に通っていて、数カ月かけて実験グループで手作業で並べて組み立てた。

従来の棒状シンチレーターでは縦横方向しかわからなかったが、3次元的に反応位置がわかるようになった。

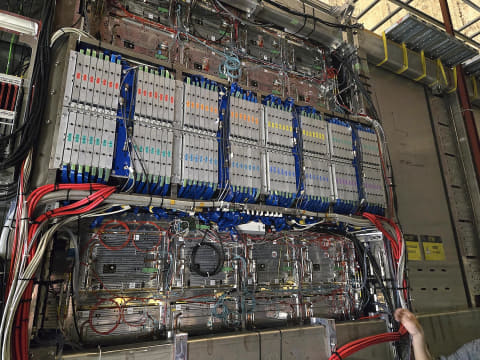

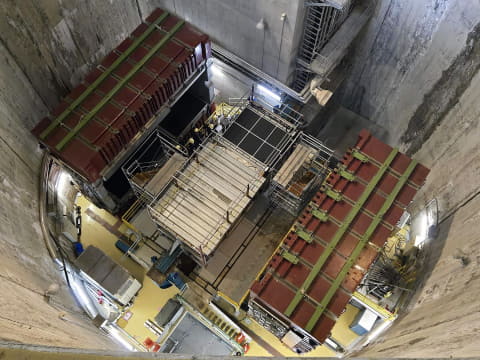

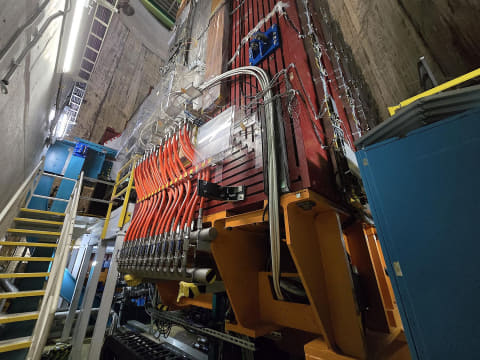

T2K実験の「前置検出器」

J-PARCでは、この「前置検出器」の公開が行なわれた。陽子ビームの標的から約280m下流にある。設備全体が円筒状の穴の底に配置されている。円筒状になっているのは土木工法上の理由で、そのほうが安価で済むからとのこと。上から見たときに見えている赤い箱のようなユニットは磁石。今回はメンテナンスのために開けられているが、実験中にはくっついて一つのユニットとして機能する。中心部分に前置検出器がある。

プラスチックのシンチレーターの上下にはガスを使った測定器も設置されている。シンチレータで発生した反応をガスを使ってさらに検出する。以前は前後にガスを使った検知器を配置していたが、新たに加えて上下にも設置することで、3次元方向の反応を見ることができるようになった。さらに、光ファイバー自体を検出器として用いたり、3Dプリンターを使った新しい仕組みも検討されているという。

施設全体の概要を紹介してくれたのはJ-PARCセンター長の小林隆氏。前置検出器の大雑把な意義については既に述べたとおりなので省略する。パイ中間子は電磁ホーンで収束されているが、だんだん広がってしまい、前置検出器でビーム幅は、ほぼ直径10mくらい、神岡では直径10kmくらいの広がりになってしまう。直径10kmなら大した精度はいらないように思うかもしれないが、1mmラジアンくらいの精度でスーパーカミオカンデを狙わないと実験精度に影響が出る。

一度に作るニュートリノは1,000兆個くらい。1.4秒に一回、数千兆個くらい作って打ち出すが、せいぜい一個くらいしか検出できない。つまり、ほぼ100%素通りするが、膨大な数を作るので、なんとか捉えられているというわけだ。なおニュートリノは宇宙からも降っているが、加速器からのニュートリノは100万分の5秒のパルスで規則正しく打ち出されるので、自然界のイベントと区別できる。

前置検出器のシンチレーターは鉄の板と交互に組み合わされた1mサイズのユニットとしてまとめられて、縦に七個、横に七個積まれている。10m程度の分布のなかで、強さがどのように分布しているかがわかる。ニュートリノが反応した結果を検出することで、ビームの中心がちゃんと通っているかどうかをモニターする。

可動式の「水チェレンコフ検出器」も建設予定

世界初となる可動式の「水チェレンコフ検出器」も、中間検出器として設置する。直径約10m、高さ約10mの検出器を46mの穴のなかに480tくらいの検出器を設置して、しかも可動式とするというものだ。深さ26mくらいを中心として上下に可動させることで、ニュートリノの入射方向やエネルギーの違いによる反応を詳細に調べる。少し上を狙うと、より高いエネルギー、少し低めに打つとより低いエネルギー状態でのニュートリノの反応を捉えることができる。より高度な測定を目指す。

検出器の可動方法には水の浮力を用いる。検出器を動かすのには2週間くらいかかるそうだ。検出器自体がいわば船のように立坑のなかの水に浮いていて、その浮力によってゆっくり動かすのだという。2028年度から測定開始する予定だ。

2025年3月に土地の造成を始めたばかりで、まだ何もない現場が公開された。本格的土木工事が始まるのは8月から。立坑の上には読み出し装置や水の循環装置などの建物が建てられる予定だ。

近くには「東海村発! ニュートリノがここを通る 宇宙の謎を解く実験装置を建設中」という看板が建てられている。近隣に民家がある田園風景のなかで最先端科学の実験が行なわれている、面白い風景だ。「景観も配慮しながら、地元の理解も得ながら進めている」と中平氏は語った。

証明されれば再びノーベル賞受賞か

T2K実験は15カ国、約560名による研究だが、ハイパーカミオカンデはさらに多く、22カ国、約660名による研究体制で進められる。共同で運営やデータ解析が行なわれることで研究の質と規模が拡大している。坂下氏は「K2K時代から蓄積したノウハウと新しいアイデアを活かす。確実に『CP対称性の破れ』が見つかると思う」と語った。

発見されたらノーベル賞受賞の可能性も高い。記者たちからも「その場合は誰が受賞するのか」という質問があったが「誰がというのは難しい」とのことだった。

坂下氏は6月27日に、つくばセンタービル co-enで開催される「おとなのサイエンスカフェ」で「ニュートリノで宇宙から消えた反物質の謎にせまる」と題して話題提供する予定だ。また、2025年のJ-PARCの施設公開は8月23日に予定されている(J-PARC 原子力科学研究所 施設公開2025)。興味がある人は参加してみよう。